人类对血型的探索始于20世纪初,卡尔·兰德施泰纳发现的ABO系统揭示了血液中抗原与抗体的复杂关系。在这一体系中,AB型血因其独特的生物学特性被称为“贵族血”,而其形成机制又与父母血型组合密切相关。例如,当父母一方携带A型基因(如AA或AO),另一方携带B型基因(如BB或BO),或其中一方为AB型时,其后代可能继承到A与B两种抗原,从而形成AB型血。这种遗传的“兼容性”不仅赋予AB型血罕见的双重抗原特征,也为其披上了神秘的文化外衣。

二、遗传学视角下的血型形成机制

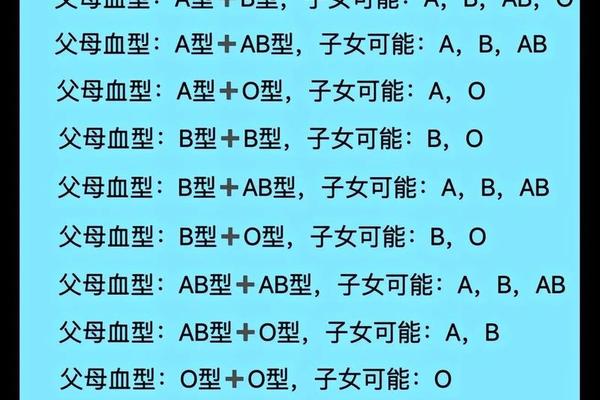

从遗传学角度看,ABO血型由9号染色体上的等位基因决定。A和B基因为显性,O基因为隐性。当父母双方分别传递A和B基因时,子女会表现为AB型血,这种组合概率仅占全球人口的5%-10%。值得注意的是,若父母一方为A型(AO基因型),另一方为O型(OO基因型),则子女可能为A型或O型;但若父母中有一方为AB型,则子女无法出现O型血。这种精确的遗传规律,使得AB型血成为基因重组中的“特殊产物”。

在东亚地区,AB型血的比例尤为低下。中国AB型血人口仅占7%,这种稀缺性强化了其“贵族”标签。遗传学家伯恩斯坦曾指出,AB型血的分布与人类迁徙历史密切相关,某些区域的高频出现可能与自然选择或疾病抵抗力有关。

三、“贵族血”称谓的多重文化意涵

AB型血被称为“贵族血”的文化现象,根植于其生物学特性与社会认知的交互作用。医学上,AB型血清不含抗A、抗B凝集素,使其成为紧急输血时的“万能受血者”。这种救命的特殊性,在古代医疗资源匮乏的背景下,极易与特权阶层产生关联。历史记录显示,某些古代贵族家族中AB型血出现频率异常,虽无直接因果关系,却强化了血型与阶级的想象性联系。

心理学研究则为这一称谓增添了新维度。日本学者发现,AB型人群常表现出理性与感性的矛盾统一:既具备A型的细致严谨,又带有B型的创造性思维。这种性格的“双重性”在传统文化中常被解读为“贵族气质”——既能运筹帷幄,又懂诗书礼乐。

四、健康优势与潜在风险的辩证观察

AB型血的健康特性呈现显著的双面性。免疫学研究表明,其血清中的γ球蛋白含量较高,对疟疾、流感等传染病具有较强抵抗力。美国血液学会的统计显示,AB型血人群术后感染率比其他血型低18%。这种“防御优势”伴随着代价:AB型血患心血管疾病的风险比O型血高23%,可能与凝血因子Ⅷ水平偏高有关。

消化系统的脆弱性则是另一矛盾点。AB型胃酸分泌量较其他血型少15%-20%,导致对动物蛋白的消化效率降低。人类学家提出假说:这种特征或源于AB型血在农耕-游牧过渡地带的进化适应,但现代饮食结构的变化使其成为健康隐患。

五、现代科学对传统认知的挑战与重构

随着基因组学的发展,传统血型理论正面临新挑战。2019年《自然》杂志的研究发现,AB型血人群的肠道菌群多样性显著高于其他血型,这可能解释其免疫调节的特殊性。所谓“防蚊功能”等民间说法缺乏实证支持——蚊虫叮咬偏好主要与二氧化碳释放量相关,与血型无统计学关联。

在输血医学领域,AB型血的“万能”标签已被重新审视。虽然其红细胞可接受各型血液,但血浆中含有抗A、抗B抗体,大量异型输血仍可能引发溶血反应。现代血库更强调精准配型,而非依赖传统分类。

AB型血的“贵族”之名,是生物学稀缺性、文化想象与医学特性共同作用的结果。从父母血型组合的遗传规律,到健康风险的双重性,这一血型始终处于自然选择与社会建构的交汇点。未来研究需进一步揭示血型与表观遗传的关系,例如DNA甲基化如何影响抗原表达。建议建立跨学科的血型数据库,将基因信息与临床数据结合,为个性化医疗提供新路径。对于普通民众,理性看待血型标签,重视科学健康管理,或许才是对待生命奥秘的最佳态度。