在人类ABO血型系统的复杂图谱中,不同血型的人口分布与遗传规律始终是医学和遗传学领域的重要议题。根据中国汉族人口的统计数据显示,B型血占比28.98%,略高于A型血的28.29%,这一看似微小的差异背后,实则蕴含着地域、民族和基因演化的深层逻辑。而当A型与B型血型的父母结合时,其子女的血型可能性更突破了简单的概率计算,展现出遗传学的精妙与多样性。本文将从人口分布、遗传机制及特殊案例三个维度,系统解析这一主题。

一、ABO血型的人口分布格局

从全球范围来看,ABO血型的分布具有显著的地域特征。例如北欧国家以A型血为主,而亚洲地区则呈现较高的B型血比例。中国作为多民族国家,汉族人口的ABO血型分布数据显示,O型血占比最高(34.11%),其次是B型(28.98%)、A型(28.29%)和AB型(8.69%)。这种分布可能与历史上的民族迁徙和自然选择有关——有学者提出,B型抗原可能对某些地区性传染病的抵抗力更强,从而在进化过程中形成优势。

值得注意的是,血型分布的差异在少数民族中更为明显。例如新疆维吾尔族的Rh阴性血型比例高达9.90‰,远超全国平均水平。虽然Rh系统与ABO系统分属不同分类维度,但这一现象提示我们,血型分布的复杂性需要结合遗传学、人类学和环境因素进行综合分析。

二、遗传规律与血型组合的可能性

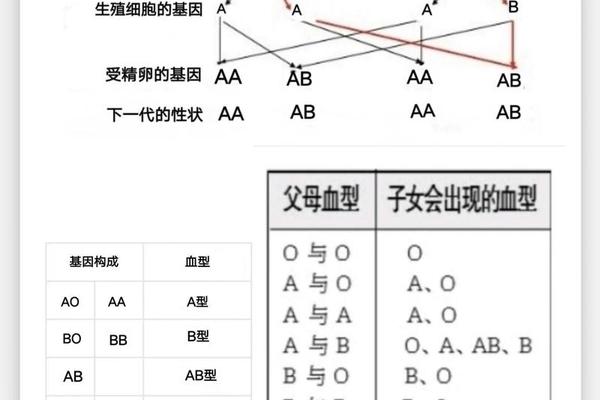

ABO血型的遗传遵循孟德尔定律,由父母各提供一个等位基因决定。A型血的基因型可能是AA或AO,B型血为BB或BO,而O型血只能是OO,AB型则为AB组合。当A型(AA/AO)与B型(BB/BO)父母结合时,基因重组会产生四种可能:

1. 若父母分别为AO和BO基因型,子女可能获得O型(概率25%)、A型(25%)、B型(25%)或AB型(25%)。

2. 若父母一方为纯合体(AA或BB),则子女不会出现O型血,如AA与BB组合将100%产生AB型。

这种遗传机制在临床输血和新生儿溶血预防中具有实际意义。例如O型血母亲若怀有A/B型胎儿,可能引发抗体反应导致新生儿溶血,但现代医学已能通过产前筛查和免疫球蛋白注射有效干预。

三、特殊案例与科学认知的局限

尽管遗传规律具有普遍性,仍有约0.002%的案例打破常规。例如父母为B型和O型却生出A型子女,这往往涉及罕见的"孟买血型"——该类人群虽表现为O型,但携带隐蔽的A/B基因。另一种情况是"顺式AB"现象,即A、B抗原由同一染色体携带,导致AB型子女可能来自O型与AB型父母的组合。

这些特例提示我们:血型系统的复杂性远超表面认知。2024年发布的《中国Rh血型分布地图》显示,Rh阴性血型在不同地区的分布差异达5倍以上,这说明即使是同一血型系统,也需要结合地域特征进行精准分析。未来研究应加强基因测序技术应用,完善血型亚型的分类体系。

综合现有数据可知,中国B型血人口略多于A型,但二者差距不足1%,反映出血型系统在种群中的动态平衡。A型与B型血型结合产生的后代,理论上涵盖全部四种ABO血型,这一多样性既是生物进化的智慧体现,也为医学实践带来挑战。建议公众在了解基础遗传规律的关注以下方向:一是推动区域性血型数据库建设,提升稀有血型应急保障能力;二是加强基因检测在亲子鉴定和疾病风险预测中的科学应用;三是通过科普消除"血型决定论"等认知误区,促进社会对生命科学的理性认知。唯有将统计学规律与个体特异性相结合,方能真正揭示血型密码的医学价值与社会意义。