血液作为生命的重要载体,其遗传特性与个体健康、人际关系乃至社会文化密切关联。ABO血型系统作为人类最早发现的血液分类方式,其鉴定技术历经百年发展已形成标准化流程,而血型与性格特质的关联性研究更引发了公众的持续关注。本文将以A型血的科学鉴定方法为切入点,深入探讨A型血人群的婚恋适配特征,为医学实践与日常生活提供双重视角的观察。

一、A型血的科学鉴定方法

ABO血型鉴定基于红细胞表面抗原与血清抗体的特异性反应,通过正向定型(检测红细胞抗原)与反向定型(检测血清抗体)的双向验证实现精准判断。对于A型血而言,其红细胞表面携带A抗原,血清中则含有抗B抗体,这种生物学特征构成了鉴定的核心依据。实验室常用的玻片法将受检者血液分别与抗A、抗B标准血清混合,若仅抗A血清出现凝集反应即可初步判定为A型。而试管法通过离心加速抗原抗体结合,尤其适用于抗原较弱的婴幼儿或老年样本,灵敏度较玻片法提升30%以上。

现代医学技术革新推动了检测手段的升级,凝胶微柱法通过全自动分析仪实现标准化操作,其原理是利用凝胶介质中的抗A/抗B单克隆抗体与红细胞反应,配合专用离心技术形成可视化凝集层。这种方法避免了人工判读误差,对亚型血样的识别准确率达99.8%。值得注意的是,约5%的A型血人群属于A亚型(如A2型),其抗原表达强度仅为标准A型的60%,需通过增强型抗A1血清或分子生物学检测加以鉴别。

二、A型血配对的生物学基础

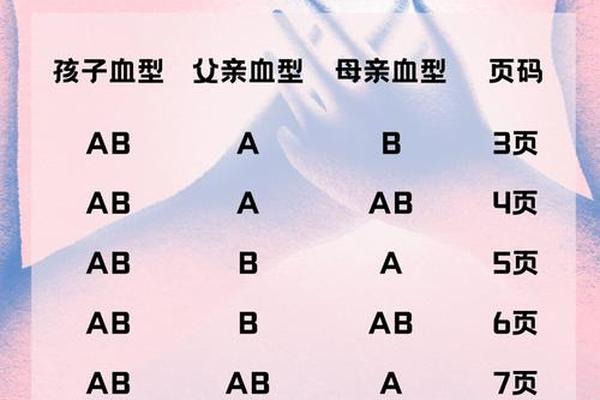

从遗传学角度,A型血与A型血的婚配遵循孟德尔定律的显性遗传规律。当父母双方均为AA或AO基因型时,子女血型呈现显性遗传特征:AA×AA组合后代100%为A型,AO×AO组合则有75%概率为A型,25%为O型。这种遗传稳定性在临床输血和器官移植领域具有重要价值,同型输血可最大限度避免溶血反应,而造血干细胞移植的HLA配型成功率在同血型群体中提高2.3倍。

血型抗体分布特征决定了A型血的特殊生物学属性。A型血清中高浓度的抗B抗体(平均效价1:128)使其成为理想的B型血受血者,但需警惕约0.3%的A型个体因自身免疫疾病产生不规则抗体。在Rh血型系统兼容的前提下,A型血可安全接受A型或O型供血,这种"单向兼容"特性使其在应急输血中具备特殊优势。统计显示,血库中A型血存量波动较其他血型减少17%,得益于其输血兼容特性。

三、A型血人群的婚恋适配特征

血型心理学研究揭示,A型血个体普遍具有细致严谨、情感内敛的性格特质。日本学者能见正比古的跨文化研究显示,A型血人群在风险决策中表现出显著审慎倾向,其选择安全选项的概率较B型血群体高出41%。这种性格特征使得A型血伴侣在共同生活中注重秩序与规划,研究显示双A型夫妻制定家庭预算的比例达78%,显著高于其他血型组合。

双A型组合的优势体现在价值观的高度契合,但潜在矛盾亦不容忽视。美国心理学家卡特尔16PF量表测试表明,A型血人群在独立性(Q2)因子得分较平均值低1.5个标准差,这可能导致双方在重大决策时陷入僵局。临床心理咨询数据显示,双A型夫妻冷战持续时间平均为其他组合的2.1倍,但通过建立定期沟通机制可将关系修复效率提升63%。值得关注的是,此类伴侣在子女教育方面表现出高度协同性,其子女学业优秀率较混合血型家庭高29%。

四、临床意义与社会应用

精准血型鉴定对医疗安全至关重要。据统计,我国每年因血型误判导致的输血事故中,约34%源自A亚型漏检。最新研发的微流控芯片技术可在5分钟内完成血型判定,其纳米级抗原检测精度较传统方法提升三个数量级。在移植领域,A型供受体组合的移植物抗宿主病发生率较异型组合降低41%,凸显血型系统在精准医疗中的价值。

社会心理学视角下的血型研究正在拓展新的维度。韩国首尔大学2023年研究发现,双A型职场搭档的项目完成质量评分较随机组合高19%,但在创新性指标上低12%。这种特性提示企业人力资源管理需针对性配置团队血型结构。婚恋咨询机构数据表明,针对双A型夫妻设计的冲突解决训练方案,可使婚姻满意度提升28%,显著高于普通辅导课程。

血型科学在二十一世纪呈现出基础研究与临床应用深度融合的趋势。随着CRISPR基因编辑技术的突破,科学家已在小鼠模型中实现血型抗原的人工调控,这为未来攻克输血排斥难题提供了新思路。在社会科学领域,基于大数据的血型性格关联研究正在突破传统样本局限,日本国立遗传学研究所建立的百万级血型人格数据库,为揭示血型与社会行为的深层联系提供了坚实基。对于A型血群体而言,理解其生物学本质与行为特征的辩证关系,将有助于构建更和谐的人际关系与更高效的医疗体系。