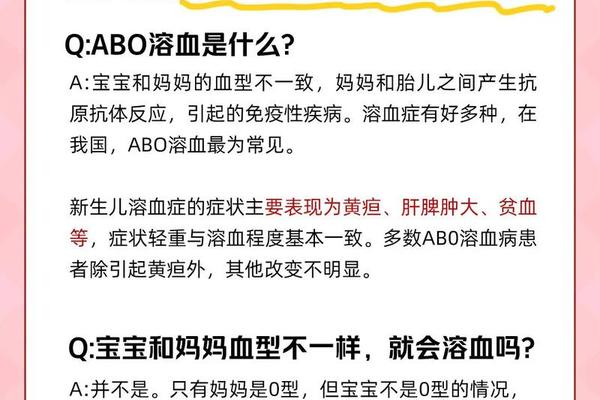

在产科临床中,O型血孕妇与A型血胎儿的组合常被视为需要特殊关注的群体。这种关注源于一种被称为"新生儿ABO溶血症"的潜在风险——当母体为O型血而胎儿遗传了父亲的A型血时,母体血液中的抗A抗体会通过胎盘进入胎儿体内,攻击其红细胞,导致溶血反应。据临床统计,ABO血型不合的妊娠约占所有妊娠的20%-25%,其中约2%-2.5%会发展为新生儿溶血症。

这种溶血风险的形成机制与免疫学原理密切相关。O型血个体天然携带抗A和抗B抗体(IgM型),而在妊娠过程中,约0.1ml胎儿红细胞即可通过胎盘进入母体血液循环,刺激母体产生更强大的IgG型抗体。这种免疫记忆效应使得经产妇的抗体效价显著升高,研究显示3次以上妊娠的O型血孕妇IgG抗A/B阳性率可达84.2%,是初产妇的2.5倍。当这些IgG抗体透过胎盘屏障进入胎儿体内,会与胎儿红细胞表面的A抗原结合,引发补体介导的溶血反应,导致新生儿黄疸、贫血甚至核黄疸等严重并发症。

二、临床管理的特殊挑战

面对O型血孕妇群体,产科医生需要建立特殊的监测体系。孕16周开始的定期抗体效价检测成为关键,当IgG抗A/B效价≥64时提示高风险。这种检测需要精细的实验室技术支持,包括微柱凝胶法红细胞直接抗人球蛋白试验等专业手段,对医疗机构的检测能力提出较高要求。超声监测需关注胎儿大脑中动脉血流峰值速度,该指标超过1.5倍中位值时提示严重贫血可能。

在治疗层面,医生面临双重挑战。对于确诊溶血的新生儿,光照疗法可将血清胆红素降低30%-40%,但当胆红素水平超过25mg/dl时,换血治疗成为必要选择。这种治疗需要精准配血,而O型血孕妇分娩时若发生大出血,血源调配压力倍增。数据显示,O型血占中国人群的30%-40%,但特定亚型的相容性差异仍可能引发输血反应。

三、与其他血型风险的对比分析

相较于Rh血型不合,ABO溶血的临床表现通常较轻,但发病率更高。Rh阴性孕妇首次妊娠溶血发生率不足1%,而O型血孕妇首胎ABO溶血发生率即达0.6%-1%。这种差异源于抗体产生机制的不同:ABO系统的天然抗体更易穿透胎盘,而Rh系统需要明确的致敏过程。但Rh溶血一旦发生,病情进展更快,约50%需要宫内输血干预,显著高于ABO溶血的5%。

从遗传学角度看,O型血女性与A型血男性的结合具有特殊的遗传规律。根据孟德尔定律,这种组合后代为A型的概率为50%,O型为50%。但临床观察发现,实际A型胎儿比例可达75%,可能与基因显性表达的选择性优势有关。这种遗传特性使得血型不合的发生率高于理论预期,加大了临床管理的复杂性。

四、现代医学的应对策略

预防体系的建立成为关键突破。孕28周的预防性免疫球蛋白注射可将溶血发生率降低90%,这种疗法通过中和游离抗原阻断免疫应答。中国大陆虽未常规开展,但香港等地的应用经验显示,配合抗体效价监测可使严重并发症降低60%。新型生物制剂如抗补体C5单克隆抗体已进入临床试验,初步数据显示可将溶血相关死亡率从3%降至0.5%。

在临床决策方面,多学科协作模式正在形成。血库专家提前进行稀有血型备案,新生儿科医生参与产前会诊,这种协作使危急重症处理时间缩短40%。智能预警系统的应用更将高风险病例识别率提升至98%,通过大数据分析预测最佳分娩时机。

O型血孕妇的特殊性既源于生物学特性,也反映现代产科医学的发展需求。当前研究证实,通过规范的产前监测和干预,ABO溶血相关死亡率已控制在0.03%以下。未来发展方向应包括:建立全国性血型数据库实现精准配血;开发胎盘屏障调控技术阻断抗体传输;探索基因编辑技术在血型修饰中的应用。建议O型血孕妇在孕早期即进行夫妇血型筛查,孕中期开始每月抗体监测,并与产科医生保持密切沟通,将医学风险转化为可控的生育旅程。