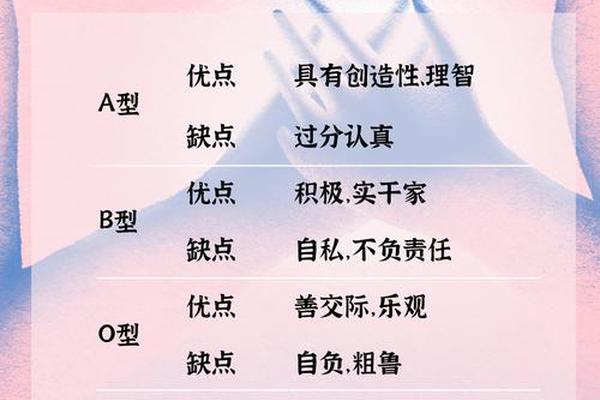

在东亚文化中,血型与性格的关联性始终笼罩着神秘色彩,其中A型血人的性格特征尤为引人关注。这种将血液特质与行为模式相联结的理论,既承载着民间观察的智慧,又经受着现代科学的审视。从日本学者古川竹二1927年提出血型性格论开始,关于A型血人群的"完美主义""责任感强""隐忍内敛"等标签便在社会认知中扎根生长,成为人际交往与职业选择的重要参考维度。

性格特征的多维表现

在血型性格论的框架下,A型血人呈现出典型的矛盾统一体特征。网页12指出,这类人群常表现出"完美主义倾向"与"高度焦虑状态"的共生现象:他们既能在工作中展现出惊人的专注力与执行力,又会因自我设定的高标准陷入持续性压力。这种特质在职场中体现为双刃剑——细致入微的工作态度使其成为可靠的工作伙伴,但过度追求完美可能导致决策迟缓。

社交层面的表现更具复杂性。网页36与网页29的研究显示,A型血人在人际交往中呈现出"表面协调"与"内在敏感"的分裂状态。他们擅长维持群体和谐,具备"换位思考"的共情能力,但内心常因过度关注他人评价而产生消耗。这种"八面玲珑"的社交面具下,隐藏着对独处空间的强烈需求,正如网页7所述,A型血人需要通过"沉浸自我世界"来恢复心理能量。

科学争议与理论溯源

血型性格论自诞生之日起就处于学术争议的漩涡。网页50明确指出,2005年台湾学者对2681人的调查、2014年日美联合研究均未发现血型与性格的必然关联。现代基因学研究证实,决定性格的神经递质调控基因与决定血型的ABO基因位于不同染色体,从遗传学层面否定了二者的直接联系。

然而该理论在民间的持续流行值得深入探讨。网页29引述东京医科教授藤田一郎的免疫学假说,认为A型血人较低的免疫力可能促使其发展出规避风险的谨慎性格。这种将生理机制与行为模式相关联的解释,虽然尚未得到广泛认可,却为跨学科研究提供了新视角。文化心理学者则指出,血型性格论在日本社会的盛行,实质是集体主义文化对个体差异进行归类管理的需求投射。

现实影响与认知偏差

尽管缺乏科学支撑,血型性格标签仍在社会场域产生实际效用。日本企业曾出现根据血型筛选员工的现象,中国职场中也存在"A型血适合财务岗"等隐性偏见。这种认知偏差可能引发"标签效应":个体在反复接受心理暗示后,会主动调整行为模式以符合社会预期,形成虚假的"性格验证"循环。

在心理健康领域,A型性格描述中的"焦虑倾向""完美主义"等特征,与临床心理学定义的A型行为模式(Type A Behavior Pattern)产生概念混淆。网页12特别强调,医学界定义的A型行为模式是独立于血型系统的心血管疾病预测指标,这种专业术语与民间概念的混用,加剧了公众认知的混乱。

重构认知的多元路径

面对血型性格论的科学性质疑与文化惯性,学界正在探索新的研究范式。部分学者建议采用"基因-环境交互作用"模型,分析特定文化背景下生理特征与社会建构的互动机制。另有研究团队尝试将血型抗原与神经炎症反应相关联,从免疫-神经轴视角探索性格形成的生物基础。

对于公众认知的引导,心理学家提出"认知弹性培养"方案:在承认文化现象合理性的强调性格形成的多维性。建议建立包含遗传特质、成长环境、社会文化等多因素的性格评估体系,帮助个体突破单一维度标签的局限。

在血型与性格的百年论争中,A型血人的性格图谱既折射出人类简化认知的本能,也暴露出科学传播的复杂挑战。未来的研究需要超越非黑即白的二元对立,在分子生物学、文化人类学、社会心理学的交叉地带寻找新的解释框架。对于普通公众而言,保持开放而审慎的态度,既不过度神化血型标签,也不完全否定文化经验的价值,或许是最具智慧的认知选择。