人类血型系统的复杂性源于红细胞表面抗原的多样性。根据网页4和网页22的定义,ABO血型系统是依据红细胞膜上的A抗原或B抗原存在与否进行分类的,而Rh系统则关注D抗原的存在状态。A型血属于ABO系统中的基本分类,其核心特征是红细胞携带A抗原,血清中存在抗B抗体。

在临床实践中,完整的血型标注需要结合ABO和Rh两种系统。例如"A+"表示ABO血型为A型且Rh阳性,"A-"则为A型Rh阴性。网页21指出,Rh阳性的全球占比超过99%,而中国汉族人群中Rh阴性仅占0.3%,这种稀有性使A-成为需要特别关注的类型。这种双重分类机制对输血安全至关重要,因为ABO血型不匹配会引发急性溶血反应,而Rh阴性受血者接触Rh阳性血液后可能产生抗体,威胁未来输血或妊娠安全。

二、A型血的医学意义与临床实践

在输血医学中,A型血的抗原-抗体特征决定了其特殊地位。网页21的输血原则表格显示,A型患者只能接受A型或O型血液,而A+个体若误输Rh阳性血,可能引发迟发性溶血反应。这种风险在妊娠期间尤为突出,网页76提到,若O型母亲怀有A型胎儿,母体抗A抗体可能通过胎盘导致新生儿溶血病,发病率约为20%。

Rh阴性A型血的临床管理更具挑战性。网页4强调,Rh阴性个体在首次接触Rh阳性血后,会产生免疫记忆,二次接触将导致严重溶血。因此A-血型者在紧急输血时需优先匹配Rh阴性供血者,若无同型血源,需遵循特殊豁免流程。据统计,中国每年因血型误配引发的医疗事故中,约15%涉及Rh系统认知不足,突显双重血型系统教育的重要性。

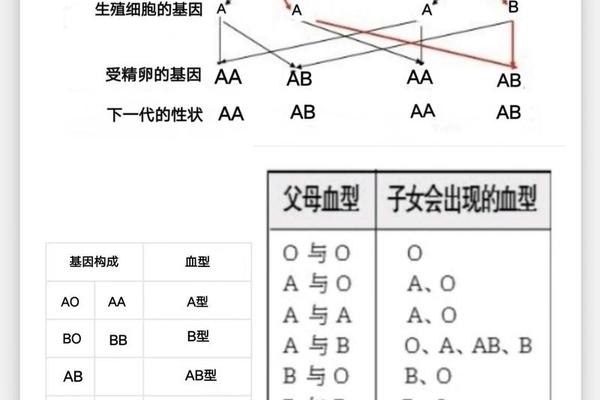

三、遗传规律与血型组合可能性

从遗传学角度分析,A型血的产生受显性基因A和隐性基因O的调控。网页71的血型遗传表显示,父母组合为A+A时,子女有75%概率为A型,25%为O型;若父母为A+O组合,子女A型概率为50%,O型为50%。值得注意的是,网页60揭示的孟买血型现象表明,极少数携带A基因的个体因H抗原缺失,可能被误判为O型,这类特殊案例约占人群的十万分之一。

Rh因子的遗传遵循显性遗传规律。网页4和网页27指出,父母若有一方为Rh阳性,子女至少有50%概率继承阳性特征。例如A+型父亲与A-型母亲所生子女,Rh阳性概率为50%,这与D抗原的显性表达特性直接相关。临床观察发现,Rh阴性孕妇在二胎妊娠时发生胎儿溶血的概率比初产妇高10倍,这要求血型检测需贯穿整个围产期。

四、亚型现象与检测技术挑战

现代分子生物学研究揭示了ABO系统的深层复杂性。网页41的研究显示,中国人群中约3.71/万的个体存在ABO亚型,其中B(A)表型占比最高,这类亚型的红细胞A抗原表达微弱,常规血清学检测易误判为B型。例如AW.31.01等罕见等位基因的存在,可能使A型血呈现Ax或Ael等特殊表型,这些亚型在紧急输血时可能引发交叉配血困难。

检测技术的进步正在突破传统局限。网页21提到,基因测序技术能识别98%以上的ABO亚型,而传统血清学方法的准确率仅为85%。2020年上海交通大学的研究团队在网页41中报告,通过基因测序在544例ABO亚型样本中鉴定出42种突变基因型,其中BA.04等位基因的检出率达25.2%,这类发现正在改写临床血型数据库的构建标准。

五、社会认知误区与科学澄清

公众对血型的认知常陷入两大误区:其一是将Rh阳性等同于"优质血型",网页19明确指出,Rh阴性并非疾病标志,只是抗原表达的天然差异;其二是夸大血型与性格的关联,网页60强调,目前没有任何实证研究支持血型影响性格的理论。关于"AB型万能受血者"的说法具有误导性,网页21的输血原则表显示,AB型仅能接受AB型红细胞,且仍需考虑Rh和其他血型系统。

针对特殊血型群体,社会支持体系亟待完善。网页60提到的Rh-null型"黄金血"全球仅43例,这类个体一旦需要输血,只能依赖冷冻自体血或极少数匹配供体。中国正在建设的稀有血型联盟数据库,通过网页41的数据整合,已收录超过2万例Rh阴性志愿者信息,但A-血型的储备量仍无法满足临床需求。

A型血作为人类血型系统的重要组成部分,其"A+"或"A-"的完整标注承载着双重生物学意义。从ABO抗原的血清学检测到Rh因子的遗传表达,从亚型现象的分子机制到输血医学的实践规范,多维度的认知突破正在重塑临床决策路径。未来研究应聚焦于三方面:一是推广基因检测技术以提升亚型识别率;二是完善稀有血型动态监测网络;三是加强公众血型科学教育。只有建立在这种系统认知基础上,才能真正实现"精准输血"的医疗愿景,为不同血型群体构筑生命安全保障网。