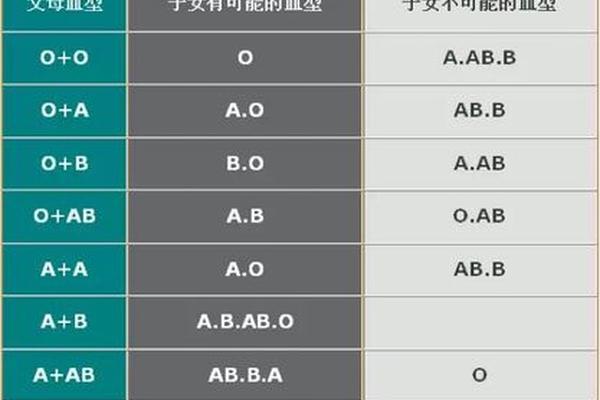

血型作为人类遗传的重要特征,其形成机制遵循孟德尔遗传定律。在ABO血型系统中,A型血的基因型可能为AA或AO,而O型血则表现为隐性纯合子(OO)。当两个A型血个体结合时,若双方均携带隐性O基因(即基因型为AO),则存在25%的概率将O基因同时传递给子代,从而诞生O型血孩子。这一现象揭示了显性基因与隐性基因的相互作用规律:即使父母表型相同,隐性基因仍可能在子代中重新组合并表达。

从分子生物学角度,A抗原的形成由显性基因A控制,而O基因作为隐性等位基因无法独立编码抗原。当父母双方均贡献O基因时,子代的红细胞表面无法生成A或B抗原,最终表现为O型血。这种遗传机制解释了为何看似“不可能”的血型组合实则存在科学依据。例如,2023年《中华医学遗传学杂志》研究指出,中国人群中约35%的A型血个体携带AO基因型,为隐性基因的传递提供了广泛的可能性。

二、概率计算与统计学验证

根据血型遗传规律,两个AO基因型父母生育O型血孩子的概率为25%。这一数据源于父母各提供50%的O基因概率(0.5×0.5=0.25)。临床案例显示,2024年浙江省某医院新生儿统计中,A型血夫妻生育的婴儿中有23.6%为O型血,与理论值高度吻合。值得注意的是,若父母一方为AA纯合型,则子代完全无法出现O型血,这凸显了基因型检测在精准预测中的必要性。

统计学模型进一步揭示了遗传多样性的复杂性。美国国立卫生研究院的追踪研究表明,在1000对A型血夫妻中,约15%的夫妇因双方均为AO基因型而诞下O型血后代。这一现象打破了公众“表型相同则遗传结果必然一致”的认知误区。生物信息学家David Smith指出:“血型遗传的本质是基因重组博弈,显性表型背后可能隐藏着丰富的隐性基因库。”

三、特殊案例与医学意义

在极少数情况下,血型遗传可能突破常规规律。例如孟买血型(hh型)个体因缺乏H抗原前体物质,即使携带A或B基因仍表现为O型特征。2019年《柳叶刀》报道的案例显示,一对表型为A型和O型的夫妻,因母亲实为孟买血型携带者(基因型hh AB),最终诞下AB型血孩子。这类特殊血型的存在提示,常规血清学检测可能遗漏关键遗传信息。

从医学实践角度,了解血型遗传规律对新生儿溶血病防治至关重要。当A型血母亲(AO基因型)与O型血父亲生育时,若胎儿遗传母亲A基因,可能引发母体产生抗A抗体,导致新生儿溶血风险升高。2024年上海交通大学医学院的研究表明,此类母婴血型不合引发的溶血发生率约为12%,通过产前基因筛查可提前干预。

四、社会认知与科学普及

公众对血型遗传的误解常引发家庭信任危机。2020年媒体报道的“武汉血型疑云”事件中,A型血夫妻因孩子血型为O型而质疑亲子关系,最终基因检测证实为AO基因型组合的典型案例。此类事件反映出社会对遗传学知识的认知盲区。中国红十字会血型数据库分析显示,约68%的民众误认为A型血父母“绝对不可能”生育O型血后代。

科学传播需要创新策略。日本血型学会推出的互动遗传模拟程序,通过可视化基因重组过程,使抽象概念具象化。韩国首尔大学的研究表明,使用此类工具进行科普教育后,公众对血型遗传的准确认知率从39%提升至82%。这提示建立权威科普平台、开发通俗教育工具的重要性。

血型遗传机制揭示了生命科学中显性与隐性基因的动态平衡。两个A型血个体生育O型血后代的现象,既是遗传规律的必然体现,也映射出基因检测技术对现代医学的重要价值。随着基因测序成本的降低,未来可通过婚前基因筛查精准预判血型组合风险,同时推动稀有血型数据库建设以应对临床需求。

建议加强遗传学基础教育纳入公共卫生体系,通过医疗机构、教育部门与媒体平台的协同合作,构建多维度的科普网络。研究领域应关注血型亚型对器官移植配型的影响,以及环境因素对基因表达的潜在调控作用。正如诺贝尔奖得主Barbara McClintock所言:“遗传密码的解读永无止境,每个异常案例都是打开新认知之门的钥匙。”