血液作为生命的“红色纽带”,其类型的多样性与复杂性远超大众认知。在ABO血型系统中,A型血约占全球人口的约27.5%,看似并不罕见,但若叠加Rh阴性这一特殊属性,A-血型(即Rh阴性A型血)的稀缺性便浮出水面。这种血型因分布稀少、匹配难度高,成为临床输血与医学研究中的重点关注对象。本文将从科学定义、分布特征、健康风险及社会意义等角度,深入探讨A-血型的稀有性及其对女性群体的特殊意义。

一、稀有血型的界定与分类

血型系统的复杂性与稀有标准

人类血型远不止ABO系统,国际输血协会已确认45种血型系统,如Rh、Kell、Duffy等。所谓“稀有血型”,通常指在特定人群中分布频率低于千分之一的血型表型。例如,Rh阴性血型(俗称“熊猫血”)在汉族中仅占0.3%,而AB型Rh阴性更是罕见。相比之下,A-血型虽属于Rh阴性范畴,但其稀有程度因地区和种族差异而不同。例如,白种人中Rh阴性比例约为15%,而中国汉族中Rh阴性A型血的概率仅为0.3%的1/4(因A型本身占ABO系统的约30%),即不足万分之一。

A-血型的特殊性与分类争议

A-血型是否被单独列为“稀有”需结合具体标准。根据中国临床实践,若某血型在本地人群中的比例低于千分之一,则可归为稀有。以广西南宁壮族为例,Rh阴性率仅0.1988%,其中A-血型占比更低。A-血型在中国多数地区均符合稀有标准,尤其对女性而言,因其生理周期、妊娠等可能增加输血需求,其稀缺性更具现实意义。

二、A-血型的分布与遗传特征

全球分布的区域差异

Rh阴性血型的分布呈现显著种族差异:非洲黑种人约占4%,欧洲白种人约15%,而东亚人群普遍低于1%。A-血型作为其中的分支,其分布同样受此规律影响。例如,意大利、巴西等国的A-血型比例高于中国,但若需跨国调配血液,需面临复杂的审批流程与运输时效挑战。这种地域性稀缺使得A-血型女性在异地就医时风险陡增。

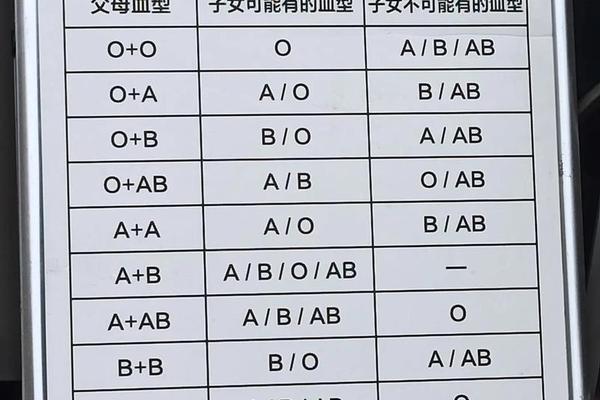

遗传机制与家族筛查的重要性

Rh阴性由隐性基因(d)控制,父母若均为Dd杂合子,子女有25%概率为dd(Rh阴性)。对于A-血型女性,若配偶为Rh阳性,胎儿可能因Rh血型不合引发新生儿溶血病。孕前血型筛查与产前抗体监测至关重要。例如,CisAB血型(一种ABO亚型)的遗传规律特殊,可能导致常规血型检测误判,进一步凸显精准基因分型技术的必要性。

三、健康风险与社会应对策略

临床输血的挑战与解决方案

A-血型女性面临双重风险:一是紧急输血时匹配困难;二是妊娠期间可能因抗体产生威胁胎儿健康。美国稀有血型捐赠者计划(ARDP)通过建立全球数据库(REGGl),实现跨机构快速匹配。中国虽未形成类似体系,但部分地区已启动“熊猫血互助群”,通过社群力量缓解供需矛盾。例如,一名A-血型孕妇需额外支付费用进行抗体筛查与血液预留,凸显制度化保障的缺失。

社会认知与公共资源建设

许多A-血型个体直至生育或手术前才知晓自身血型特殊性,反映出公众教育与筛查体系的不足。建议将Rh血型检测纳入常规体检,并通过分子分型技术(如微孔板检测、基因测序)提高筛查效率。借鉴ARDP经验,建立国家层面的稀有血型库,整合冰冻红细胞技术与冷链物流,可大幅提升应急响应能力。

四、女性视角下的特殊关注

生理周期与生育风险

女性因月经、分娩等生理过程更易面临失血风险。A-血型女性若需多次输血,可能因异源免疫产生抗体,加剧血液匹配难度。例如,类孟买血型(“恐龙血”)患者因缺乏H抗原,常规检测易误判为O型,导致输血事故。针对女性群体推广血型科普与遗传咨询,有助于提前规避风险。

社会角色与互助网络

女性常作为家庭健康管理的核心,其血型认知可辐射至整个家庭。通过社区宣传鼓励A-血型女性参与定期献血,既能扩充库存,又能形成互助网络。例如,OneBlood组织通过定向招募非裔美国人捐赠者,成功提升U、Jsb等稀有抗原的检出率,这一模式可为女性专属献血计划提供参考。

A-血型的稀有性不仅源于其低概率的遗传组合,更与区域分布、检测技术及社会资源配置密切相关。对女性而言,这一血型意味着更高的健康风险与更迫切的医疗支持需求。未来需从三方面推进:一是完善血型筛查体系,将Rh与稀有血型检测纳入公共卫生项目;二是构建全国性稀有血型数据库,优化血液调配机制;三是加强公众教育,尤其针对育龄女性普及血型知识。唯有通过科学管理与社会协作,才能将“稀有”转化为“可及”,为每一个生命筑牢红色防线。