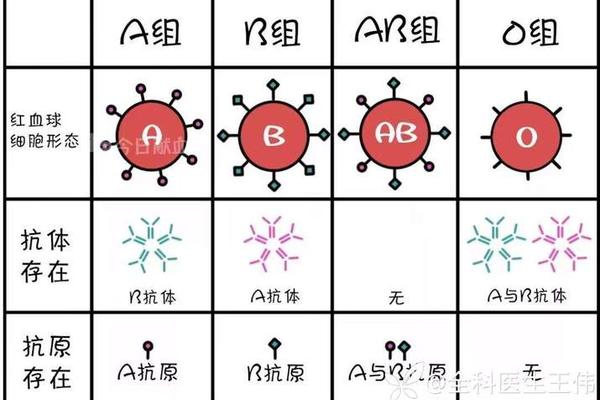

血型抗体是ABO血型系统核心的免疫学基础,其中抗A与抗B抗体是决定输血相容性与母婴安全的关键分子。这些抗体属于免疫球蛋白家族,天然存在于人体血清中,其产生与遗传和环境因素密切相关。例如,A型血个体血清中天然存在抗B抗体,B型血则携带抗A抗体,而O型血同时具有抗A和抗B抗体。这种抗体分布规律由Landsteiner法则所定义,其分子机制源于红细胞表面A/B抗原与血清中对应抗体的互补性缺失。

从结构上看,抗A与抗B抗体主要分为IgM和IgG两类。IgM作为天然抗体的主要形式,分子量大,呈五聚体结构,能在盐水介质中直接凝集红细胞,被称为“完全抗体”。而IgG抗体则多为免疫性抗体,分子量小但亲和力高,需通过抗人球蛋白试验才能检测,常见于O型血个体的血清中。研究显示,O型血清中的IgG抗体比例显著高于其他血型,这可能与O型个体在进化过程中对A/B抗原的免疫应答增强有关。

二、临床检测的技术挑战与优化

抗A与抗B抗体的检测是血型鉴定和输血安全的核心环节。传统检测方法包括平板法和试管法:平板法通过肉眼观察凝集反应,适用于快速筛查;试管法则通过离心加速抗原抗体结合,灵敏度更高,可检测亚型抗原。冷凝集素干扰、抗体效价波动等因素常导致假阳性或假阴性结果。例如,自身冷凝集素过高的患者可能被误判为AB型,需用37°C生理盐水反复洗涤红细胞以去除干扰。

近年来,分子生物学技术的引入显著提升了检测精度。例如,PCR技术可分析A/B抗原的基因多态性,微柱凝胶法则通过模拟体内环境增强反应特异性。一项针对抗P1抗体的研究显示,联合使用盐水法、聚凝胺法和基因测序,可将抗体检出率从单一方法的78%提升至98%。基于重组蛋白的检测试剂盒(如抗Fya/Fyb抗体检测)通过合成特定抗原表位,实现了对稀有血型抗体的精准识别。

三、病理机制与疾病关联

抗A与抗B抗体在新生儿溶血病(HDN)中扮演关键角色。当母体与胎儿ABO血型不合时,母体IgG抗体可通过胎盘攻击胎儿红细胞。统计显示,我国80%的HDN病例由ABO血型不合引发,其中O型母亲孕育A/B型胎儿的风险最高。与Rh溶血病不同,ABO-HDN可发生于首次妊娠,因自然界广泛存在的A/B类似抗原(如细菌多糖)可提前致敏母体。

在输血医学中,抗体效价动态监测至关重要。高滴度抗A/B抗体可引发急性溶血反应,甚至导致肾衰竭。研究指出,O型供血者血清中的高效价IgG抗体在大量输血时仍可能引发受血者红细胞破坏,因此现代输血指南强调“同型输血”原则,仅在紧急情况下使用O型红细胞。抗体的温度敏感性也影响临床决策——IgM抗体在4°C活性最强,而IgG抗体则在37°C更具致病性。

四、未来研究方向与技术革新

随着单细胞测序与人工智能的应用,血型抗体的研究正进入精准医学时代。例如,全外显子组测序技术已成功解析ATP11C和MAL等新血型系统的分子基础,为罕见抗体鉴定提供新工具。蛋白质组学则通过质谱分析抗体表位,揭示抗A/B抗体的糖基化修饰差异与其功能活性的关联。

未来研究需重点关注抗体动态变化规律。例如,建立孕期抗体效价预测模型,通过机器学习分析母体抗体水平与HDN严重程度的相关性。合成生物学技术有望开发人工抗原吸附剂,通过体外清除高效价抗体降低溶血风险。在基础研究层面,探索A/B抗原在病原体感染中的作用(如疟原虫利用Duffy抗原入侵红细胞)可能为疫苗设计提供新思路。

总结

抗A与抗B抗体不仅是血型系统的基石,更是连接基础免疫学与临床医学的桥梁。从Landsteiner的凝集实验到现代分子诊断,其研究历程体现了技术革新对医学认知的推动。当前,通过多技术联用和跨学科合作,我们正逐步攻克抗体检测的灵敏度瓶颈,并深化对病理机制的理解。未来,随着精准医疗技术的发展,针对个体化抗体谱的干预策略将进一步提升输血安全与新生儿健康管理水平。