人类对血型与性格、健康关系的探索已持续百年,ABO血型系统作为最广为人知的分类体系,其背后不仅蕴含着生物学规律,更与社会文化紧密交织。O型与A型作为两种常见血型,其互动模式既受生物学特性影响,也与社会心理学机制相互作用。从医学视角看,O型血红细胞无抗原而携带双重抗体的特性,与A型血红细胞表面A抗原的特征形成天然互补;从行为学角度观察,O型血常被赋予热情果敢的标签,而A型血则多被视为谨慎细致。这种生物特性与性格特征的复合作用,构建了独特的互动生态。

生物学层面的相容性基础

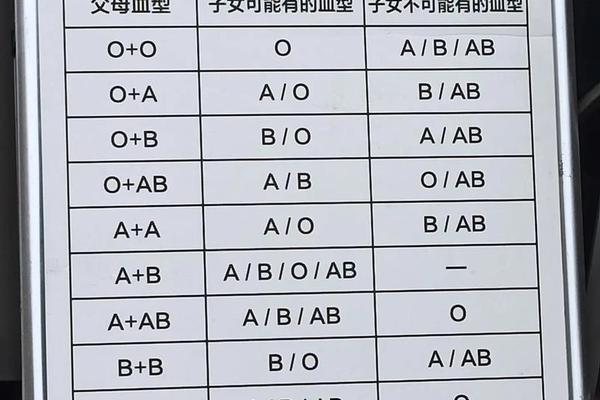

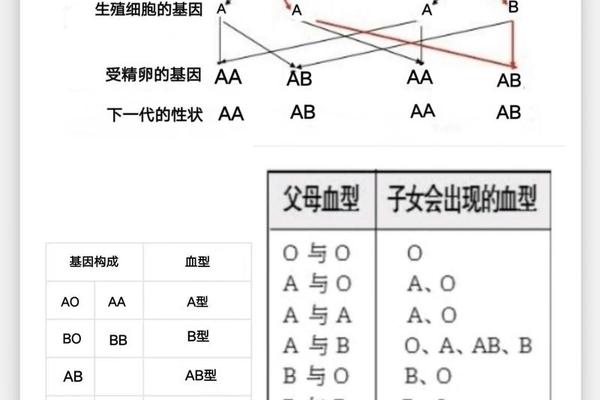

ABO血型系统的遗传规律为O型与A型的互动提供了先天框架。根据孟德尔定律,O型(基因型OO)与A型(AA或AO)结合时,子女可能出现A型或O型血型,这种遗传确定性在亲子关系中具有特殊意义。但需注意,当母亲为O型而胎儿为A型时,存在发生ABO溶血风险,约20%-25%的母婴血型不合案例会产生抗体,其中仅少数发展为临床可见的溶血症状。这种生物学层面的潜在冲突提示,特定情境下需要医学干预保障健康相容。

在输血医学领域,传统观念认为O型可作为万能供血者,但现代研究揭示其血浆中的抗A抗体可能引发受血者溶血反应。当A型个体接受O型全血时,虽红细胞抗原不冲突,但血浆中的抗A抗体会攻击受体红细胞。这隐喻着人际交往中,表面的相容可能掩盖深层次矛盾,需要更精细的适配机制。近年剑桥大学团队研发的酶转化技术,通过去除A抗原实现血型转换,为生物相容性优化提供了新思路。

性格特质的互补与冲突

日本血型文化研究显示,O型常表现为目标导向型领导者,具有决断力强、社交活跃的特征;A型则多呈现完美主义倾向,注重细节与秩序。这种差异在团队协作中可能形成互补——O型提供战略方向,A型完善执行细节。瑞典卡罗林斯卡医学院对510万人群的研究证实,O型血个体在抗压能力、心血管健康方面具有优势,而A型血更强的凝血功能虽增加血栓风险,却赋予其创面修复优势。

但特质差异也可能导致认知错位。O型直率的表达方式可能被A型解读为鲁莽,A型内敛的沟通风格易被O型误认为保守。神经学研究指出,A型前额叶皮层活跃度更高,对应更强的风险预判能力;O型边缘系统反应更灵敏,这与其实践导向的行为模式相印证。理解这种神经生物学差异,有助于建立有效的沟通缓冲机制。

健康管理的协同效应

流行病学研究揭示,O型血对霍乱、鼠疫等传染病的易感性较高,而A型血在胃癌、心血管疾病方面风险更显著。这种差异为伴侣间的健康监护提供方向——O型需注重感染预防,A型应加强心血管监测。美国国立卫生研究院数据显示,O型血个体基础代谢率平均比A型高5%-10%,这提示饮食结构需差异化调整。

在应激反应方面,O型皮质醇水平波动更明显,适合短期高强度工作;A型促甲状腺激素分泌更稳定,擅长持续性任务。认知神经科学发现,A型海马体体积平均大8%,这与更强的记忆存储能力相关,可弥补O型在细节管理上的不足。这种生理特质的互补,在共同生活中可转化为有效的分工协作。

社会文化构建的互动场域

血型文化在东亚社会尤为盛行,日本超过80%的企业将血型纳入人事评估参考。这种文化建构既强化了血型特质认知,也可能制造刻板印象。当O型被标签化为"强势",A型被固化为"挑剔",实际互动可能陷入预设框架。但隆德大学跨文化研究显示,在弱化血型标签的语境下,个体行为模式呈现更高可塑性。

未来研究应关注基因编辑技术对血型系统的重构可能。东南大学吴国球团队已实现A型向O型血的酶催化转化,这种技术若普及,将从根本上改变血型互动的生物学基础。需要建立更精细的血型-表型关联模型,突破现有的四分类局限,纳入HLA分型、Rh因子等复合指标,构建多维相容性评估体系。

动态平衡中的相处智慧

血型特质并非决定论式桎梏,而是提供认知他者的生物学线索。O型与A型的互动,本质是凝血-抗凝机制、外向-内向维度、实践-规划导向的动态平衡过程。在医学层面建立风险预警机制,在心理层面培养认知弹性,在社会层面消解文化偏见,方能实现真正的相容共生。当科学认知突破标签化窠臼,血型差异将不再是人际鸿沟,而转化为独特的互补优势,这或是生命进化赋予人类的相处智慧。