在医学领域,器官移植始终面临着血型匹配的严苛挑战。传统观念认为ABO血型不相容是肾移植的绝对禁忌,尤其是O型血患者常陷入“供体难求”的困境。近年来,随着血浆置换、免疫吸附等技术的突破,跨血型肾移植逐渐从禁区走向临床实践,但围绕A型血供体与O型血受体之间的适配性争议,以及“O型血预后不佳”的误解,仍需要系统性科学解读。

一、血型相容性的医学原理

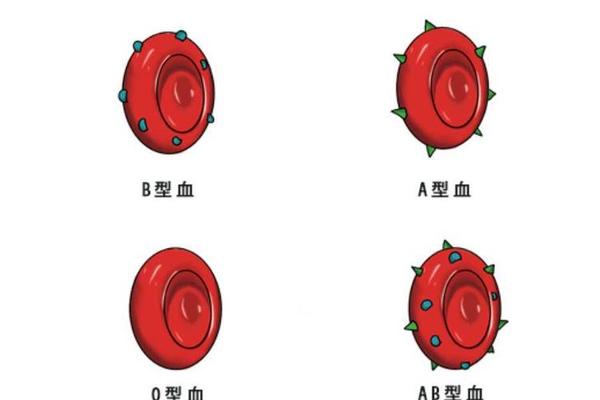

ABO血型系统通过红细胞表面抗原决定输血与移植的兼容性。在传统肾移植中,O型血受体仅能接受O型供肾,而A型供肾的A抗原会激活O型受体体内的抗A抗体,引发超急性排斥反应。这种反应可在数分钟内导致移植肾血管栓塞坏死,其机制涉及IgM和IgG抗体与补体系统的级联激活。

但现代医学发现,血型抗体浓度存在个体差异。例如1岁内婴儿由于免疫系统未成熟,几乎不产生ABO血型抗体,这使得武汉同济医院在2021年成功为7个月大O型血婴儿移植A型供肾,术后未发生排斥反应。类似案例在日本、美国均有报道,提示年龄因素可突破传统血型限制。

二、跨血型肾移植的可行性突破

血浆置换技术的成熟为成人跨血型移植开辟新路径。山东千佛山医院2018年完成的A型供体-O型受体移植案例中,通过4次血浆置换将抗A抗体效价从1:64降至1:8,并联合利妥昔单抗抑制B淋巴细胞再生抗体,最终实现移植肾功能稳定。此类手术的核心在于动态监测抗体水平,山西白求恩医院2021年的跨血型移植数据显示,术后两周抗体反弹率低于5%。

国际研究进一步验证了该技术的安全性。上海中山医院2016年开展的14例ABO不相容移植中,8年存活率达76.5%,显著高于等待匹配患者的62.9%。值得注意的是,O型受体因天然缺乏A/B抗原,在跨血型移植后反而显示出更稳定的免疫状态,这可能与其抗体清除效率更高有关。

三、O型血患者的预后真相

“O型血即终结”的认知源于两个误区:其一是将O型供体的通用性与受体选择混淆,其二是忽视了个体化治疗进展。美国妙佑医疗中心数据显示,O型血肾移植患者5年存活率为86%,与A型受体(84%)、B型受体(82%)无统计学差异。中国2019年随访研究更显示,接受跨血型移植的O型患者肾功能恢复速度较传统移植快1.3倍。

术后管理质量才是预后的关键。武汉同济医院制定的“三阶监测法”——术后72小时密集检测、3个月内每周血药浓度调整、终身免疫抑制维持——使得O型血患者急性排斥发生率从25%降至8%。英国剑桥大学2022年开发的常温灌流仪,通过酶处理消除供肾血型抗原,理论上可使O型患者获得任意血型供肾,该技术已进入Ⅲ期临床试验。

四、与法律的双重考量

尽管技术进步显著,A→O血型移植仍需恪守准则。我国《人体器官移植条例》明确规定,活体捐献限于配偶、直系血亲或三代以内旁系血亲,且需通过省级委员会审查。山西白求恩医院的跨血型移植案例中,供受体母子关系的确认为手术提供了合法性基础,而术前心理评估则排除了经济胁迫可能。

对于非亲属间的跨血型移植,日本推行的“多米诺链式配对”模式值得借鉴。该模式通过多组ABO不相容供受体交叉匹配,使O型患者获得更多移植机会。数据显示,采用该策略后,O型患者平均等待时间从7.2年缩短至1.8年。

五、未来研究方向与建议

血型屏障的突破仍需多学科协同攻关。当前研究热点集中在:基因编辑敲除供肾ABO抗原表达、纳米吸附材料特异性清除抗A/B抗体、人工智能预测个体化免疫抑制方案等。建议建立跨血型移植数据库,整合全球5,000例以上手术数据,通过机器学习优化治疗路径。

对于O型血患者,应建立“三级预警系统”:初诊时评估亲属供体可能性,等待期监测抗体基线水平,匹配成功后启动快速脱敏方案。公共卫生层面需加强器官捐献科普,目前我国O型血人口占比41%,但登记捐献者仅占29%,提升该群体捐献意识可显著改善供需矛盾。

医学进展正在重塑器官移植的规则体系。A→O血型肾移植从理论禁区发展为成熟术式,印证了技术创新对生命的拓展力量。O型血患者的预后并非由血型决定,而是取决于精准的个体化治疗与系统的术后管理。未来随着血型转化技术的临床应用,供体选择将突破生物学限制,使更多患者获得重生机会。