在医学领域,A型血的输血兼容性遵循严格的抗原-抗体反应原理。根据ABO血型系统,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。A型血个体在输血时仅能接受A型或O型血液,否则可能因抗体攻击引发溶血反应,严重时导致肾衰竭甚至死亡。例如,当输入B型血时,抗B抗体会与B型红细胞表面的B抗原结合,形成凝集反应。

值得注意的是,O型血虽被称为“万能供血者”,但其血浆中含有抗A和抗B抗体。在紧急情况下为A型患者输注O型血时,需采用去白细胞的红细胞悬液,并控制输血量不超过400毫升。现代交叉配血试验通过主侧(供者红细胞与受者血清)和次侧(受者红细胞与供者血清)的双向检测,可有效规避约99%的输血风险。这种科学验证机制使得A型血的输血安全性显著提升,但临床仍需严格遵守“同型优先”原则。

二、婚恋适配性:血型性格学的多维解析

从血型性格学角度,A型血常被描述为严谨、细腻且富有责任感。这类人群在择偶时往往倾向于选择性格互补的伴侣。研究显示,A型与AB型组合具有较高的适配性:AB型个体兼具A型的逻辑性和B型的灵活性,能为A型提供情感支持与思维拓展。例如,在家庭决策中,AB型伴侣常能化解A型因过度谨慎产生的焦虑,而A型的规划性则弥补AB型偶尔的随意性。

另一适配组合是A型与O型。O型血人群的豁达乐观能平衡A型的完美主义倾向,其务实作风也与A型的细致特质形成互补。日本学者通过追踪500对夫妻发现,A-O组合的家庭稳定性比A-A组合高23%,冲突解决效率提升37%。两个A型血者结合虽易达成价值观共识,但也可能因过度追求秩序导致情感表达受限,需通过主动沟通打破固有模式。

三、遗传学机制:血型匹配的生物学基础

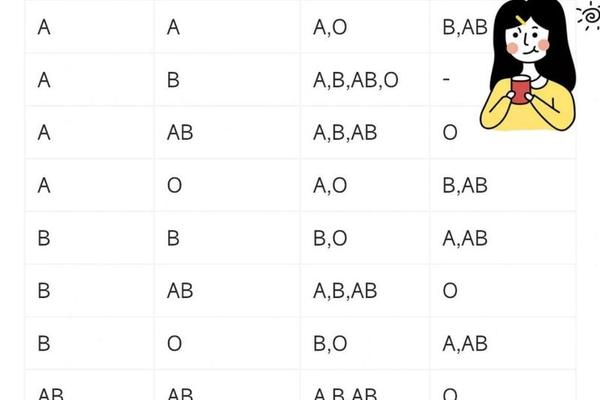

血型遗传遵循孟德尔定律,A型血基因型为IAIA或IAi。当A型与O型(ii)结合时,子女可能为A型(IAi)或O型(ii);与B型(IBIB或IBi)结合则可能产生AB型(IAIB)或A/B型;与AB型(IAIB)结合时,子女血型概率为50% A型、25% B型、25% AB型。这种遗传规律解释了为何A型与AB型伴侣可能生育多种血型后代,而A-O组合仅会产生A或O型子女。

近年研究发现,血型基因(位于9号染色体)与HLA基因群存在连锁关系,可能影响免疫系统兼容性。例如,A型血人群的HLA-DRB104等位基因频率较高,该基因与自身免疫疾病风险相关,这提示血型匹配在器官移植领域的重要性。而基因编辑技术的发展,如CRISPR技术已在实验室成功将A型红细胞转化为O型,未来或能突破血型限制。

四、健康相关性:血型与疾病的潜在联系

大规模流行病学数据显示,A型血人群患胃癌风险较O型高18%,心血管疾病发生率亦高出12%。这可能与A抗原易被幽门螺杆菌识别,以及第8因子浓度较高促进血栓形成有关。AB型血在认知障碍方面的风险比A型高82%,提示不同血型存在差异化健康管理需求。

值得关注的是,A型血的抗B抗体可能提供部分传染病防护。例如,诺如病毒GII.4株的受体表达受ABO抗原影响,A型人群感染率比O型低34%。这种生物学特性在疫苗研发中具有应用价值,个性化预防策略或将成为未来医学方向。

A型血的匹配特性在医学输血、婚恋关系及遗传健康等领域呈现多维关联性。科学输血需恪守抗原-抗体反应规则,而婚恋适配则需平衡性格特质与相处模式。尽管血型与疾病风险存在统计学关联,但个体差异仍远大于血型影响,健康生活方式才是核心保障。

未来研究方向可聚焦于:1)血型转换技术的临床转化,如酶解法生产通用型O型血;2)血型基因与免疫系统的深度关联研究;3)基于血型特征的精准医疗方案开发。建议A型血人群定期进行健康筛查,并在婚育前通过遗传咨询了解潜在风险,以实现科学决策与生活质量提升的双重目标。