血型作为人类遗传的重要特征,其组合规律不仅影响子代的血型表达,还与健康风险、生育管理密切相关。当父母双方分别为A型和B型血时,其基因组合可能带来复杂的遗传图谱,同时也可能引发关于溶血反应、疾病易感性等问题的讨论。本文将从遗传机制、健康隐患、医学应对策略等角度,系统性分析A型与B型血结合的生物学意义及实际影响。

一、遗传规律与子代血型分析

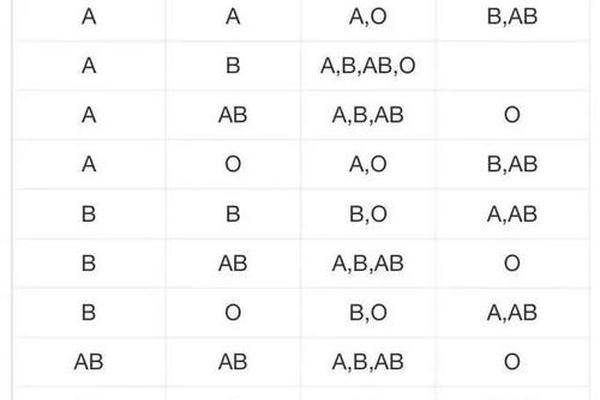

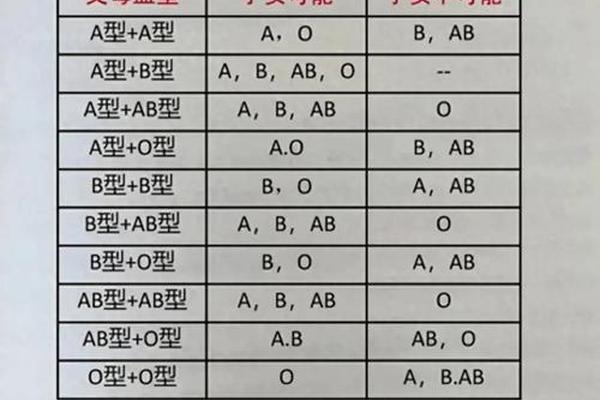

根据孟德尔遗传定律,A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血则可能是BB或BO,隐性O型基因的存在使子代血型呈现多样化可能。当A型(AA/AO)与B型(BB/BO)结合时,生殖细胞可能携带A、O或B、O基因,通过自由组合可形成AB(显性共显)、AO(A型)、BO(B型)、OO(O型)四种基因型,对应AB型、A型、B型、O型四种表现型。例如,若父母基因型为AO和BO,子代出现AB型的概率为25%,A型25%,B型25%,O型25%。

值得注意的是,AB型血作为共显性表达的产物,其抗原特征可能对免疫系统产生独特影响。研究表明,AB型个体红细胞表面同时携带A、B抗原,这种双重抗原暴露可能增加特定疾病的易感性,如血小板聚集异常等。A型与B型血结合产生的AB型后代,需在健康监测中关注其免疫系统的特殊表现。

二、溶血反应的风险评估

ABO血型不合导致的溶血风险主要存在于母婴场景。当母亲为O型血时,其体内天然存在的抗A、抗B抗体可能攻击非O型胎儿红细胞。在A型与B型血夫妻的组合中,若母亲为A型或B型,胎儿血型为AB型时,母体血清中缺乏对应的抗AB抗体,理论上溶血风险显著降低。临床数据显示,此类组合的新生儿溶血病发生率仅为0.05%-0.1%,远低于O型母亲与非O型胎儿的组合。

但需警惕罕见的亚型不合情况。例如,A2亚型(占A型人群的20%)与B型结合时,若胎儿遗传A1B基因型,母体可能产生抗A1抗体。此类特殊案例虽占比不足0.3%,却可能引发迟发性溶血反应,导致新生儿黄疸或贫血。孕期进行细致的血型亚型筛查和抗体效价监测仍具必要性。

三、健康隐患的关联性探讨

大规模流行病学研究显示,不同血型组合可能通过基因互作影响子代健康。A型与B型血父母的后代中,AB型个体罹患心血管疾病的风险较O型血增加23%,其机制可能与AB型血液中von Willebrand因子浓度较高相关。B型血基因携带者胰岛素敏感性较低的特性,可能通过遗传增加子代代谢异常风险,特别是在父母均携带B型基因的情况下,儿童期肥胖发生率可达同龄人的1.3倍。

从免疫学角度看,AB型个体对特定病原体的易感性呈现双重特征。其A抗原可增强对疟疾原虫的抵抗力,但B抗原可能削弱对肺炎链球菌的免疫应答。这种矛盾性使得AB型人群在传染病预防中需要制定个性化策略。

四、医学建议与生育管理

针对A型与B型血夫妻,建议在孕前进行扩展血型检测,包括Rh因子、Kell系统等筛查。对于存在特殊亚型的夫妇,可采用荧光PCR技术进行基因分型,准确率达99.8%。孕期管理中,除常规抗体筛查外,建议在孕28周、32周进行两次抗体效价检测,动态评估溶血风险。

新生儿护理方面,2024年《新生儿溶血病诊疗指南》提出,对于父母为A/B型组合的婴儿,出生后72小时内应完成胆红素动态监测。即便无显著黄疸表现,也建议进行红细胞渗透脆性试验,以排除亚临床溶血。在预防策略上,基因编辑技术的突破为未来血型相关疾病干预提供新方向,如CRISPR-Cas9技术对H抗原基因的靶向修饰已进入动物实验阶段。

A型与B型血的结合在遗传学上创造了丰富的可能性,其子代血型多样性既体现了生命的神奇,也带来特定的健康管理需求。现代医学通过精准的基因检测、动态的孕期监控和个体化的新生儿护理,已能有效应对多数潜在风险。未来研究应聚焦于血型基因与环境互作机制的解析,以及基于血型特征的精准预防医学体系构建,这将为优化人类遗传健康管理提供更科学的依据。对于计划生育的夫妇而言,在了解血型遗传规律的基础上,结合专业医学指导,方能最大程度规避风险,孕育健康后代。