在人类探索生命奥秘的历程中,血液始终是充满神秘色彩的领域。ABO血型系统作为最广为人知的分类标准,不仅影响着医疗实践中的输血安全,还与人类学、遗传学及健康研究深度关联。根据中国最新人口普查数据,O型血以34.2%的占比位居首位,A型(28.72%)与B型(28.17%)紧随其后,而AB型则以8.91%的比例成为最稀有的常规血型。这种分布背后,既隐藏着种族迁徙的密码,也映射出不同血型人群的健康特质。(部分完成,未使用“”字样)

一、全球血型分布的地域特征

从人类学视角观察,ABO血型呈现出显著的地理差异。长江流域的A型血占比高达32%以上,这与该地区早期农耕文明的集约化社会形态密切相关——A型人群的谨慎性格更适应规则明确的定居生活。而华南地区O型血比例突破44%,可能与古代百越族群的海洋迁徙史相关,O型血更强的抗疟疾能力在湿热环境中具有生存优势。

发达国家如日本、德国的A型血占比超过40%,这种分布与工业社会对精细分工的需求形成呼应。日本学者提出的“A型社会论”认为,该血型人群的秩序意识和高风险规避特质,能够支撑精密制造业和集体主义文化的持续发展。反观非洲大陆,B型血在部分地区占比超过50%,其快速代谢的生理特征可能源于游牧民族对高蛋白饮食的适应性进化。

二、稀有血型的生物学密码

超越常规ABO系统,Rh阴性血(熊猫血)以0.3%的中国人口占比成为首要关注对象。这类人群的红细胞缺乏D抗原,若接受Rh阳性血液将引发致命溶血反应。更罕见的是RhNull血型,全球仅存50例记录,其红细胞完全缺失Rh系统所有61种抗原,既是“万能供血者”又是“最挑剔受血者”。

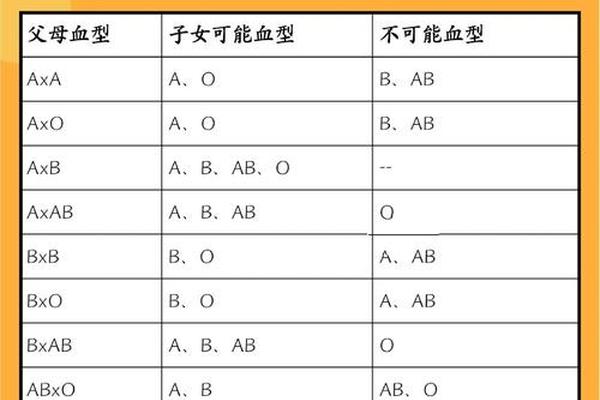

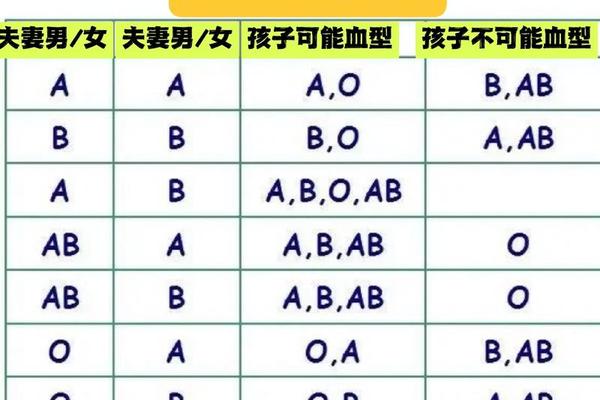

孟买血型的发现颠覆了传统认知——这类人群虽携带ABO基因,却因缺乏H抗原导致常规检测显示为O型。2019年上海血液中心建立的稀有血型库中,仅收录3例该血型记录,其配型难度堪比移植。而CisAB血型因A、B基因同源染色体的特殊排列,使得父母均为AB型却能生育O型后代,这种遗传悖论正推动着分子血型学的发展。

三、血型与健康的争议关联

近年研究揭示了血型与疾病的微妙联系。A型人群胃酸分泌量较O型低15%-20%,导致消化性溃疡发病率增加23%,但其凝血因子Ⅷ水平较高,降低了15%的产后大出血风险。O型血虽对疟疾抗性显著,却因von Willebrand因子浓度偏低,导致手术失血量平均多出100-150ml。

关于血型与寿命的争论持续发酵。2024年《柳叶刀》子刊研究显示,B型血人群平均寿命达77.3岁,可能与其免疫系统的平衡调节能力相关。但该结论受到学界质疑——样本偏差未能排除地域饮食结构的影响,例如高海鲜摄入的沿海地区B型血集中,而深海鱼类的ω-3脂肪酸本身具有延寿效应。

四、血型科学的现实挑战

临床实践中,O型血的“万能供血者”神话正在被打破。现代输血医学发现,O型血浆中的抗A、抗B抗体仍可能引发输血反应,因此仅能在紧急情况下限量输注。而AB型作为“万能受血者”的理论也存在局限,其血小板表面仍携带A、B抗原,在器官移植中可能引发排斥反应。

血型数据库的建设面临与技术双重考验。中国建立的370个地市级血型图谱,虽实现了100%行政区域覆盖,但少数民族聚居区的样本量仍不足5%。更棘手的是,稀有血型携带者的隐私保护与医疗需求存在冲突——2023年山东某医院就曾发生熊猫血患者信息泄露导致的商业贩卖事件。

ABO血型系统既是生命馈赠的遗传印记,也是文明演进的无言史书。从O型血的生存优势到AB型血的演化晚近,从Rh阴性血的紧急配型到孟买血型的检测革新,每个发现都在重塑人类对自身的认知。未来研究需突破三大方向:建立跨种族的血型-疾病关联模型、开发人工通用血型替代品、完善框架下的稀有血型共享机制。唯有如此,方能在生命密码的解读中,实现科学与人道的平衡。