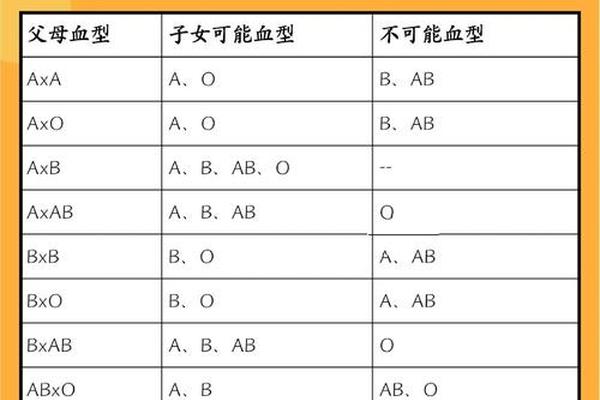

当两个A型血的个体结合时,其子女的血型并非单一可能。根据ABO血型系统的遗传规律,A型血的基因型可能是AA或AO。若父母均为AA型,子女将100%携带AA基因型,表现为A型血;若父母一方为AA、另一方为AO,子女有50%概率为AA或AO型,均表现为A型血;若父母均为AO型,则子女有25%概率遗传到OO型,表现为O型血,其余75%仍为A型。这种遗传机制解释了为何A型血父母可能生育O型血子女,但绝不可能出现B型或AB型后代。值得注意的是,血型测定需依赖专业医学手段,如抗原抗体凝集反应或基因检测,而非单纯依赖遗传规律推测。

血型遗传的复杂性还体现在特殊案例中。例如“孟买血型”或顺式AB型等罕见变异可能打破常规遗传规律,导致亲子血型出现意外组合。这类情况虽概率极低(如顺式AB型在我国发生率约五十万分之一),但充分说明生物学规律的例外性。血型遗传知识可作为基础参考,但涉及法律或医学诊断时仍需依赖DNA检测技术。

血型与智力关联的科学研究

关于血型与智力的关系,学术界存在持续讨论。日本学者最早提出血型性格论,认为AB型血人群具有理性与感性兼备的思维优势。哈佛大学研究发现O型血人群在记忆力和抗压能力上表现突出,而德国研究显示A型血个体更擅长长期学术研究。AB型血因其基因组合的特殊性,常被视为“高智商血型”——全球仅5%的人口属于AB型,但其大脑灰质密度较高,擅长处理复杂问题。诺贝尔奖得主费曼即被推测为AB型血,其卓越的逻辑能力佐证了这一观点。

这些研究结论尚未形成统一共识。英国《自然》杂志对千名企业高管的调查显示,O型血占比超40%,体现其执行力优势;而B型血在艺术领域成就显著,梵高等艺术家多为该血型。这种差异提示血型与智力关联可能存在领域特异性,而非绝对优劣之分。法国心理学家比奈的智商测试表明,记忆、创造和逻辑等维度受多重因素影响,血型仅为其中一环。

先天遗传与后天培养的平衡

遗传因素为智力发展奠定基础,但后天环境塑造同样关键。蒙特梭利实验证实,丰富的语言环境和自主探索可将儿童智商提升20%。即便先天具有AB型血的理论优势,若缺乏适当教育刺激,潜能也难以充分释放。反之,B型血个体虽在传统认知测试中表现中庸,但其艺术创造力可通过专业培养获得突破性发展。

父母的教育方式直接影响智力开发效果。研究表明,0-3岁是脑神经发育黄金期,适当的感官刺激和亲子互动能显著提升神经元连接密度;5-7岁阶段侧重逻辑思维培养,8-10岁则需关注抽象思维能力。O型血儿童虽具记忆优势,但需通过系统性阅读训练才能转化为学术能力;A型血儿童的严谨特质,也需在鼓励创新的环境中避免思维僵化。

争议与未来研究方向

当前研究存在样本偏差和方法局限。多数血型智力研究基于统计学相关性,缺乏分子生物学层面的机制阐释。基因检测技术虽能识别与认知相关的SNP位点,但天赋基因检测的商业化应用仍存争议,如长沙某机构推出的699元儿童天赋检测套餐,被学者质疑为“高科技算命”。未来研究需结合基因组学与神经科学,探索血型抗原对脑功能的具体影响路径。

教育学界呼吁理性看待血型研究。如同左撇子与智力的非必然关联,血型差异更应视为个体特质的参考维度。建议家长采用《疯狂大脑思维训练营》等科学教具,通过400题全脑开发训练,针对性提升观察力、空间推理等核心能力,而非过度依赖血型预测。

血型遗传规律为生命科学提供了独特观察窗口,但其与智力的关联仍需辩证看待。A型血结合产生的A/O型子女,在先天特质基础上,通过靶向教育可充分激发潜能;AB型血的理论优势也需结合后天培养方能显现。在生育决策中,关注母婴健康远比追求特定血型更有意义;在教育实践中,因材施教比血型标签更能促进全面发展。未来研究应致力于打破“血型决定论”,在基因-环境交互作用层面探索智力优化的科学路径。