人类对血型的探索始于20世纪初,奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳发现ABO血型系统后,这项研究便持续推动着医学与遗传学的发展。在血型遗传规律中,A型血父母可能生育的血型类型,以及AB型血为何被称为"贵族血"的现象,既是生物学的重要课题,也折射出社会对血型文化的独特认知。理解这些规律不仅有助于解答亲子关系的疑问,更能揭示人类进化与免疫系统的复杂关联。

A型血遗传的基因密码

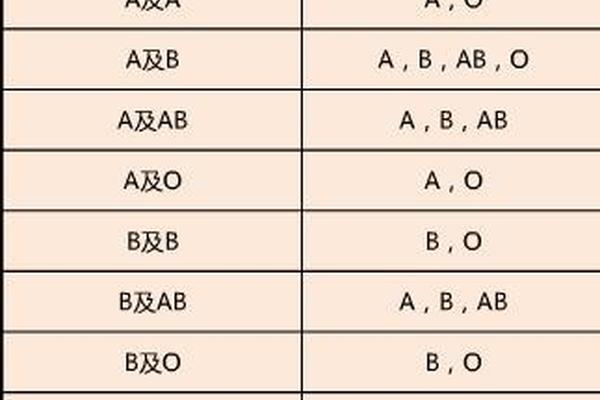

根据孟德尔遗传定律,A型血个体的基因型可能是AA或AO组合。当A型(AA/AO)与不同血型结合时,其子代的血型呈现多样化特征。例如A型与O型配偶的生育组合中,若父母基因型为AO×OO,子代将有50%概率为A型(AO),50%为O型(OO);而若为AA×OO组合,则所有子代均为A型(AO)。

在A型与B型的婚配中,基因组合可能产生AB型子代。例如当父母基因型为AO×BO时,子代可能出现AB型(25%)、A型(25%)、B型(25%)或O型(25%)。这种遗传多样性源于ABO基因座上的共显性表达机制,即A、B等位基因均能独立表达抗原特性。值得注意的是,A型血群体中存在A1、A2等亚型,这些细微差异可能影响输血相容性,但在常规遗传检测中通常不作区分。

AB型血的"贵族"标签溯源

AB型血的稀有性是其被称为"贵族血"的首要原因。全球范围内该血型仅占人口7-10%,这种稀缺性使其在医疗用血储备中显得尤为珍贵。从免疫学角度观察,AB型血清中既不含抗A也不含抗B抗体,使其成为理论上的"万能受血者"。但这种特性仅适用于红细胞输入,当涉及血浆成分时,AB型血浆中的凝血因子可能引发其他血型的输血反应。

社会文化因素强化了AB型血的特殊地位。某些研究指出AB型人群对幽门螺旋杆菌感染具有较强抵抗力,其IgM抗体水平较其他血型更高。不过江苏省第二中医院薛军主任强调,这些研究结论尚未形成医学共识,"贵族血"更多是民间对稀有血型的诗意化表述。值得注意的是,在器官移植领域,AB型受体面临的配型难度反而更高,这种矛盾现象揭示了血型系统的复杂性。

科学认知与社会观念的碰撞

现代医学研究证实,血型抗原本质是糖基转移酶作用的产物。A型抗原由N-乙酰半乳糖胺修饰形成,B型抗原添加的是半乳糖分子,而AB型则同时具备这两种修饰。这种分子层面的差异不仅决定输血相容性,还与某些疾病易感性相关。例如A型人群胃癌发病率较高,O型对疟疾更具抵抗力,但这些关联性尚未达到临床指导标准。

社会对"贵族血"的认知偏差值得警惕。虽然AB型在紧急输血中具有优势,但大规模异型输血仍可能导致溶血反应。日本学者山本等人在1990年完成ABO基因测序后,输血医学已发展到分子配型阶段。血型与性格、命运等伪科学关联的流行,恰恰反映出公众对遗传学知识的渴求与误解并存的社会现象。

未来研究与临床启示

当前研究正在探索血型抗原在肿瘤免疫治疗中的应用潜力。ABO糖基转移酶在多种癌细胞表面异常表达的特性,可能为靶向治疗提供新思路。在遗传学领域,全基因组测序技术已能精准识别孟买血型等稀有变异,这为完善血型遗传模型提供了技术支持。

建议公众建立科学的血型认知:定期进行血型检测,了解亲属间血型关系;医疗机构应加强稀有血型库建设;研究者需深入探究血型与免疫系统的相互作用机制。唯有摒弃对"贵族血"的浪漫化想象,才能更理性地运用血型知识服务人类健康。

血型系统作为人类进化的生物印记,既承载着遗传密码的严谨性,也折射出社会认知的变迁。从A型血的遗传规律到AB型血的特殊地位,这些现象共同构成了生命科学与社会文化交织的独特图景。在基因技术日新月异的今天,我们既要尊重血型系统的生物学本质,也要警惕非科学观念的蔓延,让血型研究真正服务于精准医疗与公共卫生事业。