在人类血液的微观世界里,抗原组合如同精密的生物密码,其中A型血因其独特的抗原特征备受关注。全球约34%人口携带A型血,这个群体被进一步细分为Rh阳性的A+(占比约27%)和Rh阴性的A-(约6%)。这种看似简单的抗原差异,实则影响着从疾病易感性到输血医学的多个领域。当科学家在1937年首次发现Rh血型系统时,人类对血液的认知进入了新纪元,而A型血群体在医学研究中的特殊地位也日益凸显。

遗传密码与全球分布

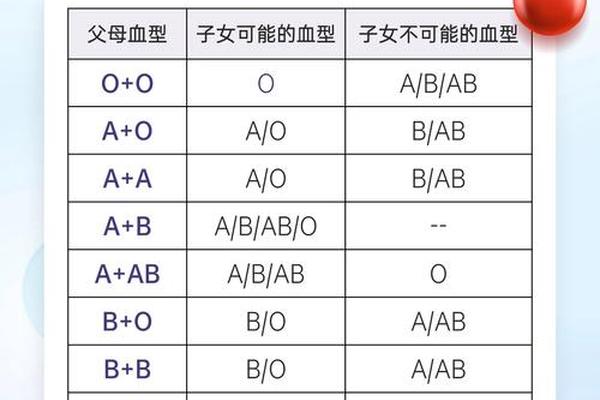

A型血的遗传遵循孟德尔定律,由父母各提供一个等位基因决定。当个体携带AA或AO基因型时,红细胞表面会表达A抗原。这种遗传特征在人类迁徙史上留下深刻印记:东亚地区A型血占比达28%-40%,而在南美洲原住民中骤降至5%以下。Rh阴性作为隐性遗传特征,其全球分布更呈现明显地域差异,欧洲巴斯克地区A-血型比例高达10%,远超全球平均水平的6%。

进化生物学家提出"血型平衡选择"理论,认为特定血型在传染病选择压力下形成区域优势。2018年《自然·遗传学》的研究揭示,A型抗原可能通过影响肠道菌群构成,帮助祖先适应农耕文明的饮食结构。这种遗传印记至今仍在影响现代人的健康图谱,如A型群体对植物性蛋白的代谢优势。

健康风险的双刃剑

心血管疾病领域的研究显示,A型血人群的纤维蛋白原水平平均比O型高25%,这解释了其心肌梗死风险增加20%的流行病学数据。但矛盾的是,2020年《循环》杂志的追踪研究指出,A型血冠心病患者对他汀类药物的反应更敏感,LDL降幅可达其他血型的1.3倍。这种"遗传-药物反应"的关联性正在改写精准医疗的实践指南。

在消化系统疾病方面,A型群体胃癌风险较O型高20%的结论已获《英国癌症杂志》证实。分子生物学研究揭开了谜底:A抗原与幽门螺杆菌的结合力是O抗原的3倍,这种强结合加速了胃黏膜病变进程。但同样源于抗原特性,A型血对霍乱弧菌的天然抵抗力却比O型高40%,展现出生物进化中的风险平衡机制。

输血医学的特殊挑战

Rh阴性血型的特殊需求在急诊救治中尤为突出。A-作为稀有血型(中国占比约0.3%),其红细胞既能供应A+患者(在紧急情况下),又是其他Rh阴性患者的"生命储备"。但正是这种兼容性优势带来了临床困境:美国血液学会统计显示,A-血浆浪费率高达15%,因其只能用于同型或AB型患者。

冷冻血技术为稀有血型储备带来曙光。日本红十字会的实验数据显示,深度冷冻的A-红细胞在-80℃下可保存10年,解冻后存活率达97%。但该技术成本是常规储血的5倍,如何在保障用血安全与控制医疗成本间取得平衡,仍是全球输血医学的攻关重点。

性格特质的科学争议

日本学者古川竹二在1930年代提出的"血型性格论"至今影响深远,但科学界对此始终持审慎态度。东京大学2021年的脑成像研究发现,A型血人群的前额叶皮层活跃度在处理压力时比B型高18%,这或许能解释其常被描述的谨慎特质。但该研究负责人中村教授强调:"这仅是统计学差异,不能作为性格判断依据。

欧美心理学界则更关注文化建构的影响。加州大学实验显示,当受试者被告知"血型性格测试结果"后,其行为会无意识地向描述特征靠拢,这种心理暗示效应强度达到0.4个标准差。这揭示了所谓"血型性格"可能更多是社会认知的产物,而非生物学决定的结果。

在抗原与抗体的微观战场上,A型血群体书写着独特的生命叙事。从遗传印记到疾病图谱,从输血挑战到性格迷思,每个发现都在重塑我们对生命的理解。现有研究已证实血型与健康的诸多关联,但个体差异仍提醒我们避免简单归因。未来研究应聚焦基因-环境交互作用,并建立全球稀有血型动态监测网络。对于每位A型血个体而言,了解这些科学事实不是为了制造焦虑,而是为了更智慧地守护健康——毕竟,在生命的长河里,血型只是众多密码中的一个片段。