ABO血型系统的复杂性不仅体现在常规的A、B、AB、O四大类,更隐藏于其亚型的多样性中。A亚型作为ABO系统中最常见的亚型群体,其遗传背景与血清学特征的差异对临床输血安全、器官移植及法医学鉴定具有深远影响。例如,A2亚型在亚洲人群中的检出率仅为0.5%,而欧洲则高达22%,这种地域分布的显著差异提示了人类基因演化的独特路径。近年来,随着分子生物学技术的发展,A亚型的检测从传统的血清学方法扩展至基因测序,揭示了更多隐藏在红细胞表面的抗原秘密。

遗传机制与血清学特征

A亚型的形成源于ABO基因的突变,特别是第6、7外显子的单核苷酸多态性(SNP)。例如,A2亚型的关键突变位点为c.1061delC,导致糖基转移酶活性降低,从而使A抗原表达减弱。这种基因突变不仅影响抗原强度,还可能导致血清学检测中的“正反定型不符”,例如Ael型红细胞在常规抗-A试剂中完全不凝集,需通过吸收放散试验才能检测到微弱的抗原表达。

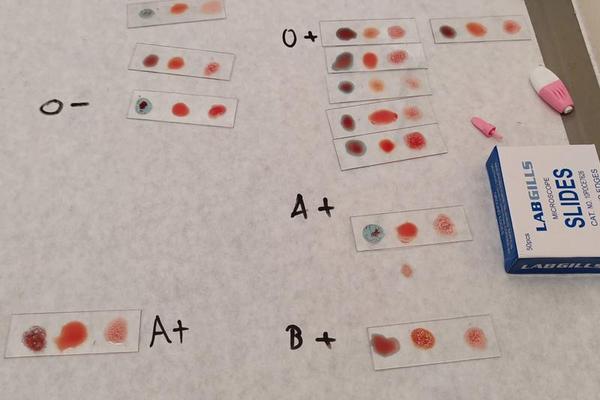

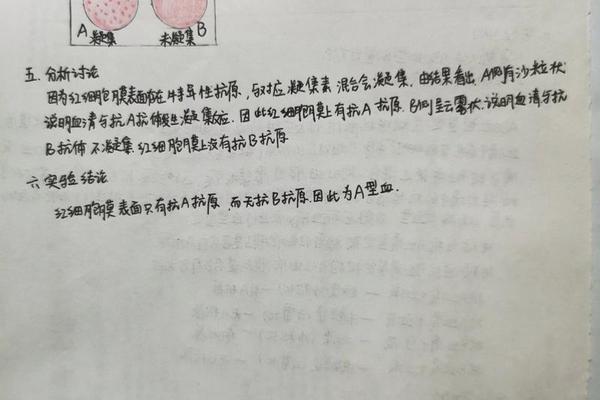

血清学上,A亚型的分类依赖于凝集强度和模式。A1型与抗-A试剂的反应强度可达4+,而Ax型通常≤2+,A3型则呈现“混合视野凝集”(部分细胞凝集、部分不凝集)。例如,南京地区的一项研究发现,A亚型中A201和A205基因型分别占主导地位,其血清学特征与基因突变高度关联。这些差异不仅影响血型鉴定,还与不规则抗体的产生相关,如A亚型个体可能携带抗-A1抗体,增加输血反应风险。

临床检测的挑战与策略

在常规血型筛查中,A亚型的漏检率较高。例如,浙江省曾报道一例Ael08O02型患者因正反定型不符导致输血延误,最终通过家系基因分析锁定罕见等位基因。此类案例暴露了传统血清学方法的局限性:依赖凝集强度判读易受主观因素干扰,且无法区分基因型相似的亚型(如Aint与A2)。

针对这一挑战,联合检测策略被广泛采用。首先通过试管法增强弱抗原的检出(如4℃孵育或增加血清量),其次利用抗-H反应区分亚型(A亚型的H抗原强度通常介于A1与O型之间)。例如,成都某医院发现一例AweakB血型,通过基因测序确认其基因型为ABOAW.41/ABOB.01,最终制定个性化输血方案。吸收放散试验和唾液血型物质检测可作为补充手段,尤其适用于Ael、Am等极弱表达型。

分子生物学技术的突破

基因测序技术彻底改变了A亚型的鉴定范式。上海儿童医学中心曾报道一例B(A)04/O06型患儿,其血清学表型与基因型存在显著差异,仅通过测序发现了c.640A>G突变位点。大规模研究显示,中国人群中B(A)亚型的检出率为0.066‰,其基因型ABOBA.04占比高达25.2%,远超传统认知。

这些发现不仅完善了血型数据库,还为临床提供了新的决策依据。例如,南京地区通过建立A亚型基因库,实现了稀有血型资源的快速匹配,将输血配合成功率提升至98%。基因型与表型的非一一对应仍是难题。同一基因型(如A2.05)可能表现为A2、Aint、Ax等多种表型,提示表观遗传或调控序列变异的影响。

结论与未来方向

A亚型的研究揭示了ABO血型系统的深层复杂性,其临床意义远超传统认知。血清学与基因检测的协同应用已成为精准输血的基石,而地域特异性基因分布的发现(如亚洲A2B的高频率)为人类迁徙研究提供了新线索。未来需在以下领域深化探索:一是建立全国性稀有血型基因数据库,整合临床与献血者数据;二是开发快速基因分型技术,缩短检测周期;三是研究亚型抗原的免疫原性机制,预防输血相关移植物抗宿主病(TA-GVHD)。唯有通过多学科协作,方能破解A亚型的全部密码,为人类健康保驾护航。