血液分型的复杂性远超普通人对A、B、O、AB四种类型的简单认知。在ABO血型系统之外,Rh血型系统通过是否存在D抗原将人群进一步划分为Rh阳性(如A+)与Rh阴性(如A-)。这种看似微小的“+/-”差异,实则影响着输血安全、妊娠结局甚至人类迁徙史的解读。理解A+与A-的本质区别,是跨越医学、遗传学与社会管理的重要课题。

一、抗原差异:D抗原的存在与否

A+与A-的核心区别在于红细胞表面是否携带RhD抗原。Rh血型系统包含50余种抗原,其中D抗原的临床意义最为突出。A+血型的红细胞同时携带ABO系统的A抗原与Rh系统的D抗原,而A-血型仅保留A抗原,缺失D抗原结构。这种差异源于_RHD_基因的表达状态:Rh阳性个体的9号染色体上存在功能完整的_RHD_基因,而Rh阴性者可能因基因缺失或突变导致D抗原无法合成。

抗原差异的分子机制可通过基因测序揭示。研究表明,东亚人群中约70%的Rh阴性表型由_RHD_基因全缺失引起,而高加索人群更多见的是基因部分缺失或移码突变。这种分子层面的异质性解释了为何不同种族的Rh阴性频率存在显著差异——例如中国汉族Rh阴性率仅0.3%,而欧洲白种人高达15%。

二、临床风险:输血与妊娠的警示

在输血医学中,A+与A-的错配可能引发致命反应。Rh阴性个体首次输入Rh阳性血液时,免疫系统会产生抗D抗体,二次接触将导致红细胞剧烈溶血。A-患者只能接受A-或O-血液,而A+患者理论上可兼容所有Rh阳性血型。但临床实践发现,约20%的Rh阴性受血者在接触200ml Rh阳性血后即产生抗体,这促使世界卫生组织将RhD相容性列为输血前必检项目。

妊娠期Rh血型不合更需警惕。当A-母亲怀有Rh阳性胎儿时,胎儿的D抗原可能通过胎盘渗入母体,刺激母体产生IgG型抗D抗体。这种抗体可穿透胎盘屏障攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病。统计显示,未进行预防干预的Rh阴性孕妇,第二胎发生严重溶血的概率比第一胎增加60%。目前普遍采用产前抗D免疫球蛋白注射,可将胎儿致敏风险从16%降至1%以下。

三、遗传规律:显隐关系的特殊表现

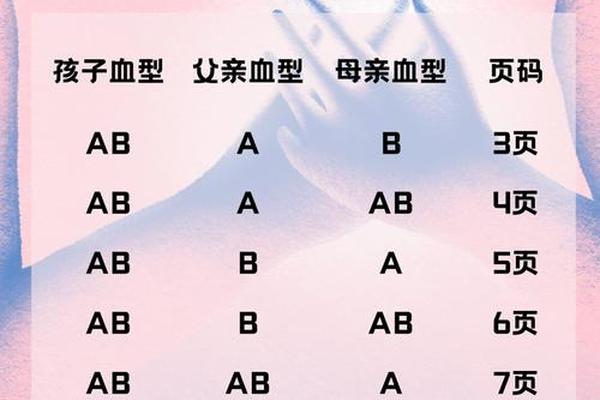

Rh血型的遗传模式与ABO系统存在本质差异。Rh阳性(D抗原阳性)为显性性状,由至少一个功能性_RHD_基因决定;Rh阴性则为隐性纯合状态,需同时遗传两个缺陷型等位基因。若父母一方为A+(基因型DD或Dd),另一方为A-(dd),子女有50%概率携带Dd成为A+;若双亲均为A-,则子女必然为A-。

这种遗传特性导致Rh阴性血型存在显著地域聚集现象。中国云南部分少数民族的Rh阴性率高达1.2%,远超汉族平均水平,基因溯源显示这与历史上欧亚人群的基因交流有关。而印度帕西人群体中保留着6%的Rh阴性率,暗示其祖先可能来源于古代波斯地区。

四、检测技术:从血清学到分子诊断

传统血清学检测通过抗D试剂判定Rh血型。将受检红细胞与单克隆抗D血清混合后观察凝集反应:出现凝集为A+,否则为A-。但这种方法可能漏检部分D变异体,如弱D型(D抗原表达量低于正常值30%)或部分D型(抗原结构变异)。研究发现,约0.6%的“Rh阴性”献血者实际携带弱D等位基因,这类血液输给Rh阴性患者仍可能引发免疫反应。

分子诊断技术正在改写血型判定标准。采用PCR-SSP法可精准识别_RHD_基因的缺失、重复或突变。上海血液中心的对比研究显示,在1000例血清学判定为Rh阴性的样本中,有11例通过基因检测发现存在_RHD-CE_融合基因,此类个体仍可能表达微量D抗原,需重新归类为Rh阳性。

五、社会管理:稀有血型库的挑战

A-作为稀有血型(占中国人口0.08%),其血液储备面临特殊困境。根据《中国稀有血型库建设白皮书》,全国A-型冰冻红细胞库存仅能满足日常需求的40%,重大灾害时缺口达75%。部分省份尝试建立“活血银行”,要求A-健康人群定期捐献新鲜全血,但志愿者流失率高达年均30%。

基因编辑技术为突破供血瓶颈带来新思路。2024年日本学者成功将O+诱导多能干细胞(iPSC)的_RHD_基因敲除,培育出功能性O-红细胞。这种体外造血技术若实现规模化,可使稀有血型供应成本降低90%。但审查发现,改造后的红细胞存在端粒缩短问题,大规模临床应用仍需技术突破。

本文系统阐释了A+与A-血型的生物学本质及其社会意义。从分子层面的抗原差异到宏观层面的血液管理,Rh血型系统的复杂性要求医学界持续优化检测技术、完善输血策略。建议未来研究聚焦于三方面:建立覆盖全国的Rh基因数据库,开发快速床边基因分型设备,探索体外造血技术的临床应用场景。唯有科技创新与制度完善并举,才能确保每个生命都能获得安全的血液保障。