血液是人类生命的重要载体,而血型则是隐藏在血液中的遗传密码。ABO血型系统定义了A、B、AB、O四种常见血型,而Rh血型系统中的“熊猫血”则因其稀有性成为医学领域的特殊存在。这两种血型系统共同构建了人类血液的多样性,也深刻影响着临床输血、遗传研究乃至个体健康管理。

ABO血型的遗传机制

ABO血型由红细胞表面抗原决定:携带A抗原为A型血,B抗原为B型血,两者兼具则为AB型血,均无则为O型血。这种分类源于1900年兰德斯坦纳的发现,其遗传遵循孟德尔定律:显性基因A/B与隐性基因O的组合决定子代血型。例如,父母分别为A型(AO)和B型(BO)时,孩子可能获得A、B、AB或O型血。

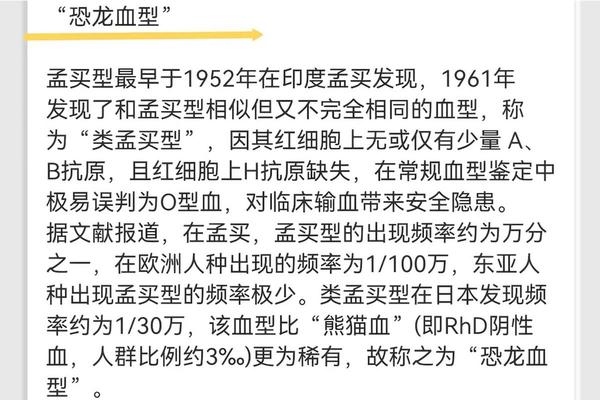

血型遗传存在例外情况。孟买血型(H抗原缺失)会导致常规检测误判为O型,实际却携带A/B基因。此类人群若与普通O型血结合,可能生出AB型后代,这解释了为何极少数B型与O型父母会诞下A型孩子。这类特殊案例揭示了基因表达的复杂性,也警示仅凭血型推测亲缘关系的局限性。

熊猫血的Rh系统本质

“熊猫血”是Rh阴性血的俗称,其核心特征是红细胞缺乏D抗原。1940年,科学家通过恒河猴实验发现Rh系统:当人体红细胞携带D抗原时称为Rh阳性(Rh+),反之则为Rh阴性(Rh-)。由于汉族人群中Rh阴性仅占0.3%,其稀有程度堪比国宝熊猫,故得此名。

Rh阴性分布存在显著种族差异:白种人占比约15%,中国维吾尔族约5%,而汉族仅0.3%。若叠加ABO系统,AB型Rh阴性在汉族中的概率不足万分之三。这种稀有性导致血源储备困难,例如B型Rh阴性患者只能接受同型或O型Rh阴性血液,而后者同样稀缺。

熊猫血的临床特殊性

Rh阴性个体接受Rh阳性血液时,会触发免疫系统产生抗D抗体。首次输血可能仅致敏,但二次输血将引发溶血反应,严重时可致命。因此临床严格遵循同型输血原则,仅在危急时允许Rh阳性血液输注,且需签署知情同意书。

对孕妇而言,Rh阴性血型可能引发新生儿溶血病。若胎儿遗传父亲Rh阳性基因,母体免疫系统会攻击胎儿红细胞。一胎风险较低,但二胎溶血概率高达60%。为此,Rh阴性孕妇需在孕28周及产后注射抗D免疫球蛋白,中和胎儿红细胞抗原。

血型系统的拓展认知

除ABO和Rh系统外,人类已发现30余种血型系统。例如MN血型、Kell血型等,其抗原差异虽不影响常规输血,但在器官移植中至关重要。而“黄金血”(Rh-null)更为罕见,全球仅43例记录,其红细胞完全缺失Rh抗原,可成为万能供血者但仅能接受同型输血。

近年来,浙江大学团队在“通用熊猫血”研制中取得突破:通过仿生膜包裹Rh阳性红细胞,掩盖D抗原避免免疫排斥。该技术若成熟,将极大缓解Rh阴性血源紧张问题。这提示着人工改造血型的可能性,为未来输血医学开辟新方向。

ABO与Rh血型系统共同构成了人类血液的复杂图谱。ABO血型奠定了输血医学的基础,而熊猫血的特殊性则凸显了血型多样性的临床价值。随着基因检测技术进步,孟买血型、顺式AB型等罕见血型逐渐被识别,这要求医疗机构完善血型检测流程,同时加强公众对稀有血型的认知。未来,合成生物学与基因编辑技术或可突破血型限制,而当下仍需依靠血型登记、自愿献血等传统手段保障用血安全。每一份血液的独特性,都在提醒我们:生命科学探索永无止境,人类对自身的认知仍需不断深化。