在人类对血液奥秘的探索中,ABO血型系统始终占据着核心地位。作为最早被发现且临床应用最广泛的血型分类体系,ABO系统将人类血液划分为A型、B型、AB型和O型四种基本类型。"C型血"这一称谓却频繁出现在公众讨论中,甚至有人误将其视为独立存在的血型类型。这种认知混淆不仅源于历史命名演变的特殊性,更反映出公众对血型科学认知的模糊性。本文将从科学定义、历史演变、临床关联等维度,系统解析A型血与所谓"C型血"的本质差异及其生物学意义。

ABO血型系统的科学定义

A型血作为ABO系统中重要的血型类别,其特征由红细胞表面A抗原的特定表达模式决定。根据国际输血协会的标准化定义,A型个体的红细胞膜上携带A型抗原,血清中则含有抗B抗体。这种抗原-抗体的特殊组合,使得A型血在输血医学中具有明确的相容性规则:可接受A型和O型供血,但需避免与B型或AB型血液接触。

在分子生物学层面,A抗原的形成依赖于H抗原的糖基化修饰。FUT1基因编码的α-1,2-岩藻糖转移酶催化H抗原合成,随后ABO基因编码的N-乙酰半乳糖胺转移酶将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原末端,最终形成完整的A抗原。值得注意的是,A型血内部存在显著的亚型分化,A1亚型占全部A型血的99%以上,其红细胞表面A抗原密度是A2亚型的5-10倍,这种差异直接影响了输血过程中的抗原-抗体反应强度。

"C型血"的历史与误解

所谓"C型血"实为血型认知史上的一次命名乌龙。1900年兰德施泰纳在发现ABO系统初期,曾将不与其他血清发生凝集反应的血液命名为C型,但在后续研究中发现该类型实为缺乏A/B抗原的特殊状态,遂改用德语"ohne"(意为"无")的首字母O作为标准命名。这种历史遗留的命名方式,导致部分文献和公众讨论中仍存在"C型血"的错误表述。

现代输血医学研究证实,O型血红细胞表面完全缺乏A、B抗原,其血清中却同时存在抗A和抗B抗体。这种独特的生物学特性使其成为"万能供血者"——在紧急情况下可向其他血型个体输注。2021年武汉某献血者的自述案例极具典型性:该个体误将O型血表述为C型,暴露出公众对血型命名体系的认知偏差,这种错误若发生在临床输血环节可能引发严重医疗事故。

血型与疾病易感性关联

近年流行病学研究揭示了ABO血型与疾病易感性间的微妙联系。新冠病毒大流行期间的多项研究表明,A型血个体感染SARS-CoV-2的风险较其他血型增加45%,而O型血(即被误称的"C型")则表现出显著的保护效应,这种差异可能与病毒刺突蛋白与血型抗原的结构相似性有关。在消化道疾病领域,A型血人群罹患胃癌的风险较其他血型高出20%,其机制可能与幽门螺杆菌对A抗原的特异性识别相关。

对O型血的深入研究则发现了"双刃剑"效应:虽然其对疟疾、诺如病毒等病原体具有天然抵抗力,但凝血因子Ⅷ和血管性血友病因子的浓度偏低,导致血栓形成风险较非O型血降低30%。这些发现不仅深化了我们对血型生物学功能的理解,更为个体化医疗提供了新的研究方向。

血型遗传学的分子基础

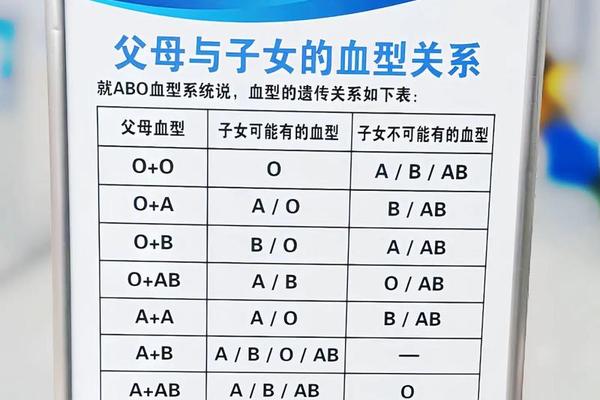

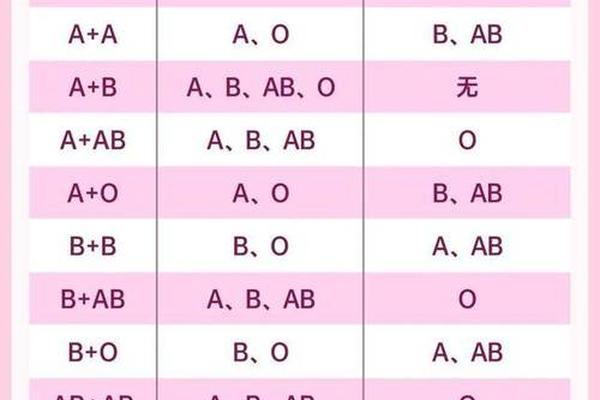

从遗传学角度看,ABO血型由9号染色体上的单一位点控制,遵循经典的孟德尔遗传规律。A型血的基因型包括AA和AO两种形式,其中O等位基因作为隐性基因不会表达抗原。而O型血(即所谓C型)的基因型为纯合隐性OO,这种遗传特性决定了其子代血型的特殊传递规律:当父母均为O型时,子代100%为O型;若父母为A/O组合,子代出现O型的概率可达50%。

现代基因测序技术揭示了ABO基因的高度多态性,目前已发现超过300种ABO等位基因变异体。某些罕见变异可能导致血型亚型的出现,如A3、Ax等弱表达亚型,这些发现对提高输血安全性具有重要意义。值得强调的是,在现有的43个公认人类血型系统中,从未建立过独立的"C型"分类,这一概念始终属于科学命名史上的特殊插曲。

通过对A型血与所谓"C型血"的系统辨析,我们可以清晰认识到:在科学严谨的血型分类体系中,C型血并不存在,其实质是对O型血的历史误称。这种正本清源的过程,不仅有助于消除公众认知误区,更凸显了科学传播在医疗安全中的关键作用。未来研究应着重于:第一,建立血型抗原表位与病原体进化的动态关联模型;第二,开发基于血型特征的个性化预防医学方案;第三,利用基因编辑技术探索血型转化的临床可行性。唯有持续深化血型系统的多维度研究,才能充分发挥这一古老生物学标记的现代医学价值。