人类血型系统是生物学身份的重要标识,其中ABO与Rh血型系统的组合构成个体完整的血型特征。当某人被标注为"A型RHD阳性"时,这意味着其红细胞表面同时携带A型抗原与RhD抗原。从医学角度而言,这种血型组合既非优势也非缺陷,而是人类遗传多样性中的常规存在。全球约34%的人口属于A型血,而RHD阳性在亚洲人群中占比超过99%,这种普遍性决定了它本身不具有健康优劣属性,但需要结合具体医学场景辩证分析。

生物学特性与血型本质

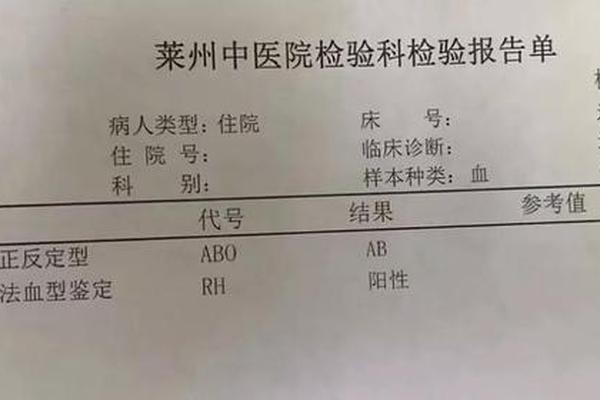

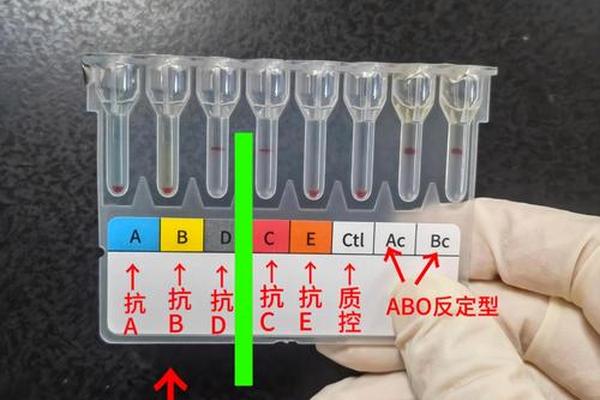

在ABO血型系统中,A型血个体携带A抗原并产生抗B抗体,这种特性自1901年被发现以来始终保持着稳定的遗传表达规律。而Rh系统中的D抗原作为最具免疫原性的血型抗原,其存在与否直接决定Rh阳性或阴性的分类。两种系统的独立遗传机制,使得A型RHD阳性成为血型组合中的常规形态。

现代血液学研究证实,血型抗原的本质是红细胞膜上的糖蛋白结构差异。A抗原的形成依赖于N-乙酰半乳糖胺转移酶的活性,而D抗原则由RHD基因编码的跨膜蛋白构成。这种分子层面的差异不会引发机体代谢异常,但当涉及异体血液接触时,抗原-抗体的免疫反应便成为关键考量。

临床医学中的双重影响

在输血医疗领域,A型RHD阳性者的血液兼容性呈现显著优势。根据国际输血协会指南,这类人群可接受A型或O型、Rh阳性或阴性的红细胞输注,但需注意血浆中的抗B抗体限制。这种广泛的兼容性在紧急输血时尤为重要,特别是在血库资源紧张的基层医疗机构中,能有效降低供血匹配难度。

母婴医学领域的情况则更为复杂。当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎红细胞D抗原可能引发母体免疫反应,导致新生儿溶血病。但作为RHD阳性个体,其配偶若同为阳性,后代溶血风险将显著降低。数据显示,我国新生儿溶血病例中Rh系统相关者仅占0.3%,远低于ABO系统引发的病例。

遗传规律与家庭健康管理

从遗传学角度看,A型与RHD阳性均为显性遗传特征。若父母双方均为A型RHD阳性,子女遗传该组合的概率可达75%以上。基因测序技术揭示,RHD基因存在60余种变异型,其中某些亚型可能导致弱D抗原表达,这种情况需通过特殊检测才能准确分型。

对于计划妊娠的家庭,建议进行系统性血型筛查。当发现女方为Rh阴性时,即便男方为RHD阳性,现代医学可通过抗D免疫球蛋白注射等手段,将新生儿溶血风险从16%降至1%以下。这种主动干预策略已使相关并发症发生率下降90%。

社会认知与个体心理调适

社会层面对血型的过度解读常引发认知偏差。某些地区流传的"血型性格论"将A型血与特定人格特征相关联,但大规模心理学研究证实,这种关联缺乏统计学意义。医疗工作者更关注的是血型与疾病易感性的潜在联系,例如A型血人群胃癌发病率略高的现象,但相关机制尚待阐明。

心理干预在血型认知纠偏中具有重要作用。部分孕妇因RHD阳性标识产生焦虑情绪,实际上该标识仅反映生理特征。医疗机构通过建立血型知识科普体系,已使85%的受访者正确认识到血型没有优劣之分。

综合医学证据表明,A型RHD阳性作为常规血型组合,其存在本身不构成健康风险。真正的医学价值在于精准识别血型特征,并据此制定个体化医疗方案。建议完善全民血型档案系统,强化基层医疗机构血型检测能力,同时推进血型抗原分子机制研究。未来研究方向可聚焦于血型亚型与药物代谢的关联性,以及基因编辑技术在稀有血型转化中的潜在应用,这些突破将重新定义血型在精准医学中的地位。