血液作为生命活动的核心载体,其分类系统不仅是医学的基础,更是人类遗传多样性的重要体现。在ABO血型系统中,A型与O型作为两种基础血型,既承载着生物学演化的密码,也深刻影响着临床医学实践。从输血安全的精密计算到疾病易感性的微妙关联,从抗原分子的微观结构到群体遗传的宏观规律,这两种血型的特殊性构建了现代血液学的基石。

遗传机制与血型表达

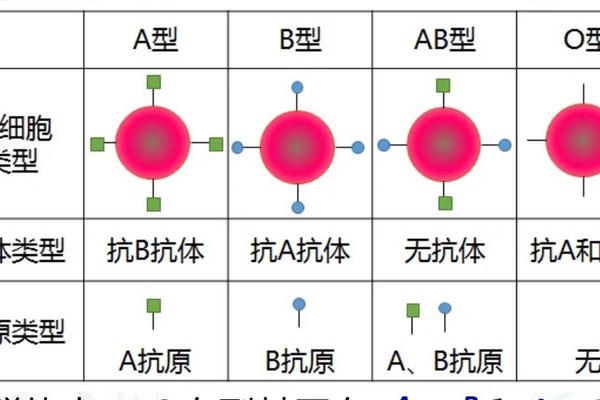

A型与O型血的遗传差异源于9号染色体上的ABO基因座。A型血个体携带显性IA基因(纯合型IAIA或杂合型IAi),其红细胞表面表达A抗原;O型血则为隐性纯合基因型ii,仅保留未修饰的H抗原结构。这种遗传规律在孟德尔定律框架下运行,例如A型(IAi)与O型(ii)婚配时,子代50%概率继承IAi成为A型,50%概率继承ii成为O型。

基因表达的复杂性在A型亚型中尤为显著。A1亚型占A型人群的80%以上,其红细胞携带A1抗原并产生强凝集反应,而A2亚型因基因突变导致转移酶活性下降,抗原数量减少30%,可能被误判为O型。这种分子层面的差异解释了为何部分A型献血者与受血者间仍可能发生血清学不兼容现象。

抗原特性与临床输血

A型红细胞表面的A抗原由N-乙酰半乳糖胺构成,其糖基化过程依赖特定转移酶的催化作用。这种抗原的免疫原性使得A型个体血清中天然存在抗B抗体,形成对异型血输注的生物学屏障。而O型血因缺乏A/B抗原修饰,其红细胞可被其他血型受体接受,但血清中的抗A/B抗体在大量输血时仍可能引发溶血反应。

临床输血实践中,"万能供血者"的概念正在被重新审视。尽管O型红细胞理论上可输注给任意血型患者,但现代医学更强调同型输注原则。研究显示,当O型血浆中的抗A抗体浓度超过1:256时,输入A型患者体内可能诱发迟发性溶血反应。这促使血库开发血浆去除技术,将O型全血处理为去血浆红细胞悬液。

健康风险与疾病关联

流行病学研究揭示了血型与疾病的微妙联系。O型血人群患静脉血栓栓塞症的风险较非O型降低31%,这可能与较低水平的血管性血友病因子(vWF)相关。但O型个体对幽门螺杆菌的易感性更高,导致消化性溃疡发生率增加25%。A型血则与冠心病风险呈正相关,其机制可能涉及纤维蛋白原水平升高及内皮功能异常。

在妊娠领域,O型血孕妇发生子痫前期的风险较AB型低40%,但产后出血概率增加1.3倍。这种矛盾现象提示血型抗原可能通过调节胎盘血管生成因子影响妊娠结局。针对这些发现,产科开始建立血型特异的风险评估模型,优化围产期管理策略。

技术突破与未来展望

酶工程技术为血型转换带来革命性突破。东南大学团队从肠道菌群中分离的FpGalNAcDeAc/FpGalNase双酶系统,可在5分钟内将A型红细胞抗原转化率达99%,冷冻电镜技术解析的酶三维结构为优化催化效率提供了分子蓝图。这种"人造O型血"技术有望缓解血源短缺,但其免疫原性残留问题仍需长期追踪研究。

基因编辑技术的进步开启了血型改造的新维度。通过CRISPR-Cas9敲除HEK293细胞中的ABO基因,科学家已实现红细胞谱系的重编程。这类细胞治疗产品在稀有血型急救中展现出潜力,但面临规模化培养和表观遗传稳定性等挑战。

从遗传密码到临床实践,A型与O型血的生物学特性持续推动着医学进步。现有研究虽建立了血型与健康风险的相关性框架,但因果机制仍需深入解析。未来研究应聚焦三大方向:建立多中心血型-疾病关联数据库,开发精准的血型修饰技术,以及探索血型抗原在免疫调控中的新功能。这些探索不仅关乎输血医学的革新,更可能为个体化医疗开辟全新路径。