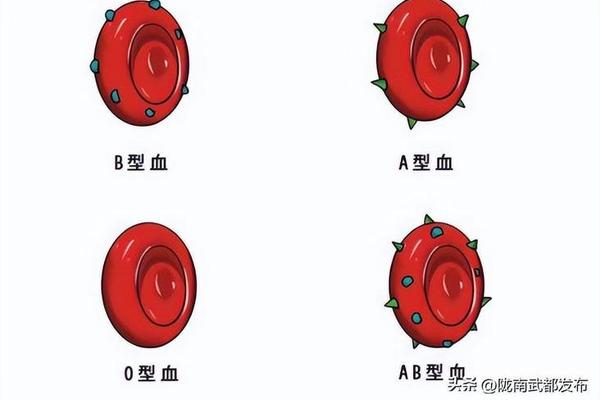

一名早产3个月、出生体重仅6斤的A型血婴儿,在医学团队的精心护理下健康成长。这一案例引发了人们对血型与健康关系的思考——不同血型是否会影响个体先天健康优势?本文将从疾病风险、免疫特性、母婴健康及科学研究争议四个维度,探讨四大血型(A、B、AB、O)的潜在优劣。

一、血型与疾病风险的关联性

多项研究表明,不同血型与特定疾病的发生率存在显著关联。以A型血为例,2022年《神经学》期刊的研究显示,A型血人群在60岁前发生中风的风险比其他血型高16%。这种风险可能与A型血中凝血因子VIII-vWF水平较高有关,这类物质会促进血栓形成,进而增加脑血管意外风险。A型血人群胃癌发病率也较高,上海交通大学团队发现其胃癌风险较其他血型增加20%。

相比之下,O型血在疾病预防方面表现突出。马里兰大学的研究指出,O型血人群中风风险比其他血型低12%。英国谢菲尔德大学的脑成像研究进一步揭示,O型血人群大脑灰质体积更大,尤其是海马区,这可能降低阿尔茨海默病风险。这种神经保护作用可能与O型血特有的抗原结构相关,但其具体机制仍需深入探索。

二、母婴血型差异的免疫博弈

在妊娠过程中,母婴血型不合可能引发严重健康问题。当母亲为O型血而胎儿为A/B型时,母体免疫系统会产生抗A/B抗体,导致ABO溶血风险。临床数据显示,约20%-25%的O型血孕妇存在此类风险,其中2%-5%会发展为明显溶血。例如案例中的A型血早产儿,若母亲为O型血,其出生后需密切监测黄疸指标,必要时进行蓝光治疗以分解胆红素。

Rh血型不合的后果更为严重。Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,首胎后体内产生的抗D抗体会在次胎引发强烈免疫攻击,导致胎儿水肿甚至死亡。这类病例需在孕期28周及产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,阻断抗体生成。值得注意的是,血型差异并非必然导致疾病,例如ABO溶血即使发生,90%以上可通过现代医学手段有效控制。

三、血型遗传的生物学规律

血型遗传遵循孟德尔定律,父母血型组合决定子代可能性。例如A型与O型父母可能生育A或O型子女,而A型与B型结合则可能诞生A、B、AB或O型后代。案例中的A型早产儿,若父亲为A/AB型,母亲为A/O型,则符合遗传规律。这种多样性源于ABO基因的显隐性关系,其中O型为隐性基因,需双隐性组合才能表达。

血型遗传的复杂性常引发认知误区。曾有丈夫因A/B型夫妻诞下O型子女而质疑亲子关系,实则当父母携带隐性O基因时(如AO与BO组合),子女有25%概率呈现O型。基因检测技术的发展已能精准解析此类问题,避免家庭误解。理解血型遗传规律对优生优育具有重要意义。

四、血型研究的争议与局限

尽管血型与健康关联的研究日益丰富,学界仍存在显著争议。关于O型血是否属于“最强血型”,哈佛大学的研究证实其心脏病风险最低,但佛蒙特大学发现AB型人群血栓风险增加83%。这种矛盾可能源于研究人群的种族差异,例如亚洲人群B型血占比显著高于欧美。多数研究仅为相关性结论,尚未建立明确的因果链条。

血型饮食理论的科学性也备受质疑。曾有观点主张O型血人群应多摄入肉类,但2023年《美国医学会杂志》的随机对照试验表明,植物性饮食对全血型人群均有益,与血型无特定关联。这提示单一因素决定论在复杂生命系统中的局限性,健康管理需综合考虑遗传、环境与生活方式。

血型对健康的影响呈现多维特征:O型血在抗病能力和神经系统发育方面具有优势,A型血需警惕心血管及肿瘤风险,而母婴血型差异的精细化监测可有效预防新生儿并发症。当前研究的核心启示在于——血型并非健康命运的“判决书”,而是个体化健康管理的参考指标之一。对于早产儿等特殊群体,更需结合基因检测、产前筛查和产后干预形成综合照护体系。未来研究应聚焦血型抗原的分子机制,探索其与表观遗传、微生物组的交互作用,为精准医学提供新路径。