人类对血型与性格关联的探索跨越了百年时光,从古希腊体液学说到日本血液人间学,这种将生理特征与心理特质相联系的尝试始终裹挟着科学与玄学的双重色彩。当B型血父亲与A型血母亲结合时,孩子的血型可能呈现A型、B型、AB型或O型四种情况,而其中B型血孩子因其独特的遗传背景与性格特征尤为引人注目。这种跨血型家庭的亲子互动模式,既映射着基因传递的生物学规律,也折射出血型文化在社会认知中的复杂投影。

血型遗传与性格预设

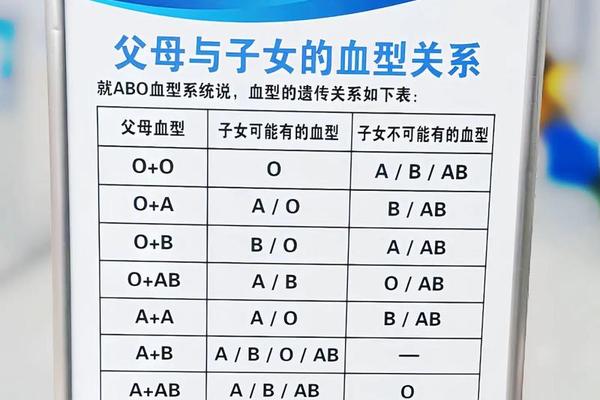

从遗传学角度看,B型血父亲(基因型为BB或BO)与A型血母亲(基因型为AA或AO)结合时,子女可能继承的抗原组合呈现出生物学意义上的精确性。根据孟德尔定律,若母亲携带AO基因型,孩子将有25%概率遗传到B型血(BO组合),这种概率性分布为后续的性格讨论提供了生物学基础。日本血液人间学研究者能见正比古曾提出,B型血作为游牧民族适应寒冷气候的产物,其携带者具有独立、果敢与创新精神,这种观点虽缺乏现代基因学支持,却在东亚文化圈形成广泛认知。

在血型性格学说体系中,B型血个体常被描述为自由意志的化身。他们被赋予"草原上的猎手"的隐喻——追求新鲜事物时展现出强烈的好奇心,面对规则时又表现出天然的反叛性。这种性格预设与A型血母亲常见的谨慎细致形成鲜明对比,构成了跨血型家庭教育的特殊张力。值得注意的是,这种性格归类更多源自文化建构而非科学实证,日本心理学家在1970年代的研究已揭示,所谓血型性格关联实质是心理暗示的产物。

成长环境中的性格塑形

当B型血孩子成长于A型血母亲主导的家庭环境时,教育方式的适配性成为关键。A型血母亲往往秉持完美主义教育理念,注重细节与规则遵守,这与B型血孩子偏好自由探索的天性可能产生冲突。发展心理学研究显示,这类家庭中孩子既可能因母亲的严格要求培养出目标导向性,也可能因过度约束导致创造性思维受限。此时父亲作为B型血个体的示范作用尤为重要,其处理问题的灵活方式能为孩子提供差异化认知模板。

社会环境对B型性格的认知标签同样影响深远。在日本企业招聘中,B型血常与"创新力强但团队协作弱"的刻板印象挂钩,这种社会预期可能通过皮格马利翁效应影响个体发展。教育学家建议,家长应帮助孩子建立超越血型标签的自我认知,通过多元活动开发其性格潜能。例如引导B型血孩子参与需要协作的艺术项目,既能发挥其创造力,又可培养团队意识。

科学视角下的重新审视

现代分子生物学研究彻底否定了ABO血型抗原与神经递质分泌的直接关联。2019年日本国立遗传学研究所的基因组分析显示,影响性格的COMT基因、5-HTTLPR基因等与血型基因位于不同染色体,从遗传学层面解构了血型决定论的基础。大规模跨文化研究更表明,所谓血型性格特征在统计学上呈现文化特异性——同是B型血个体,日本样本显示外向特质,而德国样本却未发现显著相关性。

神经科学的发展为性格形成提供了新解释框架。fMRI研究发现,前额叶皮层与边缘系统的神经连接模式才是影响决策风格的核心要素,这种神经可塑性既受遗传影响,更与后天经历密切相关。这意味着所谓B型血的"冲动特质",实质是特定神经回路在环境刺激下形成的反应模式,与红细胞抗原类型并无因果关系。

超越标签的成长哲学

在解构血型决定论的我们应看到其反映的社会认知价值。血型性格学说作为集体心理镜像,揭示了人类简化认知复杂性的本能需求。对于B型血孩子而言,重要的不是基因预设的性格剧本,而是如何在认知自我的过程中保持主体性。家长可借鉴血型学说中的积极要素——如强调B型血的创新潜能——作为教育引导的切入点,同时避免将其固化为成长天花板。

未来研究应转向血型文化的社会学价值,探讨其如何演变为东亚特有的文化符号。教育实践领域则需开发去标签化的评价体系,建立基于多元智能理论的培养框架。当科学理性照亮文化迷雾,每个孩子都将挣脱遗传决定论的桎梏,在自由天地间书写独特的生命叙事。

这场持续百年的血型性格之争,最终揭示的不仅是科学对迷信的胜利,更是人类对自我认知的深化。在B型血孩子的成长图谱中,遗传基因奠定了生命的底色,而真正决定人格高度的,永远是开放环境中的无限可能。