当A型血与B型血的基因在生命传承中相遇,这种生物学意义上的碰撞造就了人类ABO血型系统中最特殊的AB型血。这种同时携带A、B抗原的红细胞特征,不仅让AB型血在输血医学中被称为"万能受血者",更因其与Rh血型系统的叠加效应,衍生出关于"熊猫血"的广泛误解。在当代医学研究中,血型系统展现出的复杂性与临床价值,始终牵动着公众的好奇心与科学界的探索步伐。

AB型血的遗传密码

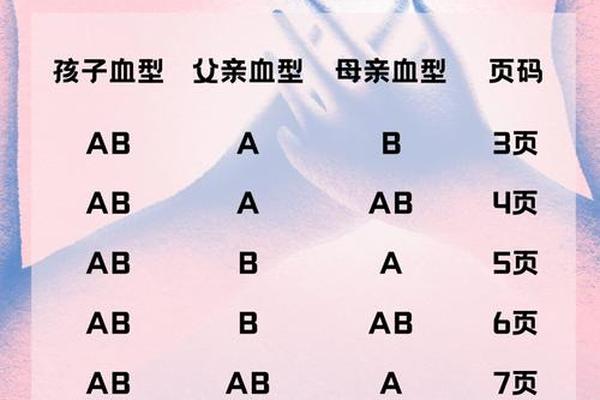

根据ABO血型遗传规律,当父母分别为A型(IAi或IAIA)和B型(IBi或IBIB)时,子女可能继承IA、IB、i三种基因的组合。其中IA与IB基因呈现共显性特征,当两者同时存在时,红细胞表面会同时表达A和B抗原,形成AB型血。这种遗传现象打破了传统的显隐关系模式,造就了AB型血独特的生物学地位。

基因重组实验数据显示,A型与B型父母生育AB型子女的概率约为18.75%,而出现O型血的概率同样存在6.25%的可能性。这种看似矛盾的遗传结果,源于ABO基因座上的等位基因分离与自由组合规律。日本学者山本团队1990年对ABO基因DNA结构的破译,揭示了糖基转移酶编码基因的突变机制,为血型遗传的分子生物学解释提供了关键证据。

熊猫血的真实定义

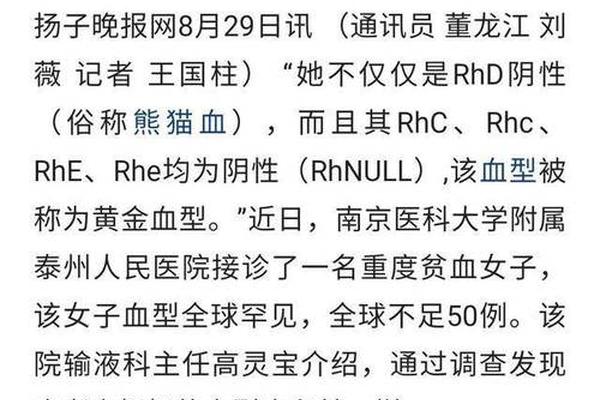

所谓的"熊猫血"实指Rh阴性血型系统,与ABO血型属于完全不同的分类维度。Rh血型系统包含D、C、c、E、e等40余种抗原,其中D抗原的存在与否决定Rh阳性或阴性。汉族人群中Rh阴性比例不足0.3%,其稀有程度堪比国宝熊猫,故得此称。需要特别澄清的是,AB型血本身并不等同于熊猫血,只有当AB型与Rh阴性同时存在时,才构成罕见的AB型Rh阴性血型。

这种误解的根源在于公众对血型系统认知的局限性。部分影视作品将AB型血直接等同于稀有血型,加之某些医疗机构科普宣传的偏差,导致"AB型=熊猫血"的错误观念广泛传播。实际上,根据贵州省血液中心的研究数据,AB型Rh阴性在汉族人群中的出现概率不足万分之三,其稀有程度是普通Rh阴性血的十倍以上。

双重血型的医学意义

在临床输血实践中,AB型Rh阴性患者面临双重挑战:既要遵循ABO系统的相容性原则,又需严格匹配Rh血型。这类患者只能接受AB型Rh阴性血液,或在紧急情况下使用O型Rh阴性红细胞进行替代。天津市第三中心医院的临床数据显示,AB型Rh阴性输血反应发生率比普通AB型高23倍,这与其体内缺乏抗A、抗B抗体但存在抗D抗体的特殊免疫状态密切相关。

对于妊娠期女性,血型系统的叠加效应更具临床价值。Rh阴性母亲若孕育Rh阳性胎儿,可能引发新生儿溶血病。而当母亲同时为AB型时,胎儿的ABO血型相容性检测需要额外考虑抗A、抗B抗体的滴度变化。北京协和医院2023年的研究指出,AB型Rh阴性孕妇发生胎儿水肿综合征的风险较其他血型组合提升5.8倍。

认知革新与生命守护

血型系统的复杂性提示我们,生命科学领域的常识需要持续更新与精确传播。当前亟待建立全民血型档案系统,特别是对稀有血型携带者实施动态追踪。上海市血液中心2024年启动的"熊猫血互助网络"项目,通过区块链技术实现AB型Rh阴性等稀有血型的实时匹配,将应急响应时间从72小时缩短至8小时。

未来研究应着重于人造血液技术的突破,以及血型抗原的基因编辑可能性。美国斯坦福大学团队正在进行的红细胞抗原沉默研究,已在小鼠实验中实现ABO血型通用化改造。这类技术的成熟将从根本上解决稀有血型患者的用血困境,重塑输血医学的现有格局。

从基因重组到临床实践,从认知误区到科学真相,血型系统始终是连接基础科学与生命关怀的重要纽带。正确理解AB型血与熊猫血的关系,不仅关乎医学常识的普及,更是对生命尊严的守护。在生物技术日新月异的今天,我们既要敬畏生命传承的神奇,也要以科学理性破除认知迷雾,让每个特殊血型个体都能获得平等的生命保障。