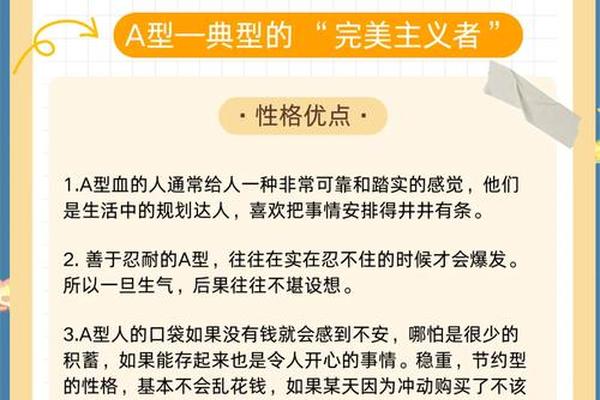

在血型性格理论体系中,A型血常被描绘为“完美主义者”与“内向敏感者”的集合体。这类人群被认为具有高度的自控能力和细致入微的观察力,他们行事谨慎且注重规则,往往在集体中扮演着可靠但略显拘谨的角色。日本学者古川竹二在1927年的研究中首次将A型血与“顺从听话”的特质关联,此后这种认知逐渐演变为对A型血人群更复杂的性格解读。

心理学视角下,A型血个体的核心特征可归纳为“矛盾性”:既追求秩序又容易陷入焦虑。研究表明,这类人群在处理问题时倾向于多角度分析,但过度谨慎可能导致决策迟缓。例如,职场中的A型血员工常因细致的工作态度获得认可,却也因不愿承担风险错失晋升机会。这种性格特质在儿童阶段即有所体现,A型血孩子往往表现出早熟的责任感,但也更容易因外界评价产生压力。

值得注意的是,A型血性格的“双重面具”现象引发学界关注。外表看似冷静理性的A型血者,内心常存在激烈的情感波动。日本九州大学的研究指出,这类人群的情绪抑制能力显著高于其他血型,但长期压抑可能引发心理亚健康状态。这种内外反差印证了血型性格理论中将A型血描述为“神经纤弱”的特征。

二、AB型血的双重性格之谜

作为ABO血型系统中的特殊存在,AB型血常被视为“矛盾综合体”。传统理论认为这类人群兼具A型血的理性与B型血的感性,形成独特的认知模式。日本育儿研究显示,AB型血儿童在智力测试中表现突出,但社交中易出现“聪明反被聪明误”的现象,既渴望被理解又刻意保持距离。

从神经科学角度看,AB型血的性格特征可能与其特殊的抗原组合相关。瑞典隆德大学的研究发现,AB型血人群前额叶皮层活跃度异于常人,这解释了其擅于处理复杂信息却难做决断的特点。在实际生活中,这种特质表现为:既能快速洞察问题本质,又常在多个解决方案间犹豫不决,形成所谓的“分析瘫痪”现象。

社会适应性方面,AB型血展现出惊人的环境调节能力。韩国延世大学的研究证实,这类人群在不同社交场景中能灵活切换行为模式,但这种适应性往往以牺牲自我认同为代价。例如在团队合作中,AB型血成员可能为维系和谐而隐藏真实想法,导致创造性思维难以充分发挥。

三、科学界对血型性格论的争议

尽管血型性格理论在东亚社会广受欢迎,科学界对其有效性始终存疑。2005年台湾学者对2681人的大规模调查显示,血型与性格特质无统计学相关性。日本九州大学2014年的跨国研究进一步证实,所谓“血型性格特征”更多源于文化建构而非生理决定。神经科学家指出,性格形成涉及数百个基因与复杂环境交互,单一血型因素的解释力不足1%。

支持血型性格论的研究多存在方法论缺陷。例如古川竹二的原始研究仅观察11个家庭,样本量过小且缺乏对照组。现代心理学实验发现,当受试者不知自身血型时,其自我描述与血型理论的匹配度显著下降。这种现象暗示“巴纳姆效应”可能在血型性格认知中起重要作用——人们更易接受模糊且普遍的性格描述。

文化因素对血型偏见的塑造不容忽视。在日本社会,血型歧视已渗透至婚恋、就业等领域,企业HR常依据血型筛选应聘者。这种社会认知反过来强化了血型性格理论的传播,形成自我实现的预言循环。比较研究显示,在血型文化较弱的欧美国家,民众对血型性格的认同度不足东亚地区的三分之一。

四、超越血型的性格认知框架

现代人格心理学强调多维度的性格评估体系。大五人格模型(开放性、尽责性、外向性、宜人性、神经质)已被证实具有跨文化稳定性,其解释力远超血型分类。以A型血常被描述的“完美主义”为例,这实际对应尽责性维度中的“成就导向”子项,而该特质在不同血型人群中均有分布。

神经可塑性研究为性格发展提供新视角。脑成像技术证实,持续的正向行为训练可重塑前额叶与边缘系统的连接模式。这意味着所谓的“A型血固执性”并非不可改变,通过认知行为疗法等干预手段,个体能有效调节情绪反应模式。东京女子大学的跟踪研究显示,接受情绪管理训练的A型血受试者,其社交焦虑水平下降幅度达47%。

未来研究应关注基因-环境交互作用对性格的塑造机制。全基因组关联分析(GWAS)已发现多个与性格相关的基因位点,但这些基因与血型基因座(第9号染色体)无直接关联。建议采用纵向追踪法,在控制文化偏见的前提下,探索血型抗原与神经递质代谢的潜在联系,这或许能揭开血型与性格关联之谜的最后面纱。

血型性格理论作为流行文化现象,折射出人类简化复杂心理机制的认知偏好。尽管现有科学证据不支持血型决定性格的观点,但了解这些文化建构的性格标签,有助于我们反思认知偏见,建立更科学的人格评估体系。在个性日益受重视的现代社会,或许我们更应关注“如何成为理想的自己”,而非拘泥于生理特征的宿命论解读。正如中国古诗所言“腹有诗书气自华”,性格的完善终究是自我认知与主动塑造的过程。