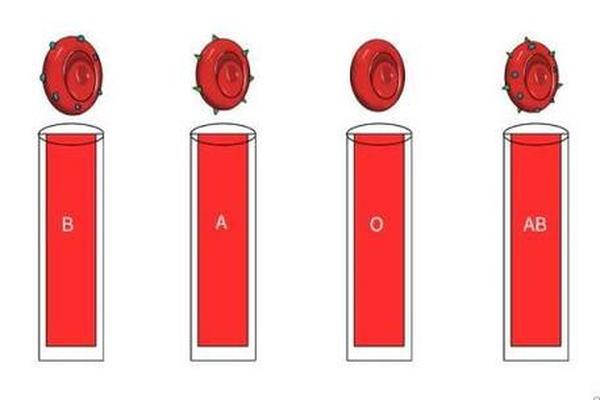

在人类复杂的血型系统中,A亚型以其独特的遗传特征和临床意义始终备受关注。这种红细胞表面抗原表达的细微差异,不仅影响着全球数千万人的生命健康,更在输血医学领域持续引发科研探索。当湖北邓女士经历从"O型"到"A2亚型"的身份转变时,这种仅占中国人口万分之一的特殊血型再次进入公众视野。据上海交通大学医学院2020年研究显示,中国人群ABO亚型总体检出率为3.71/万,其中A亚型虽非最高发,但其复杂的血清学表现对临床安全构成特殊挑战。

遗传密码中的微妙差异

A亚型的形成源自ABO基因座上的精细变异。在ABO基因的7个外显子中,第6、7外显子的单核苷酸多态性(SNP)是决定A亚型表型的关键。以A2亚型为例,其核心突变是外显子7的467C>T和1009A>G位点改变,这种基因变异导致红细胞表面A抗原数量减少至正常A型的1/4。分子生物学研究揭示,中国人群已发现至少42种ABO亚型等位基因,其中AEL.02、A2.05等A亚型变异体在临床样本中反复出现。

这种遗传多样性呈现出明显的地域特征。武汉泰康同济医院输血科主任江小工指出,A2亚型在长江流域的检出率显著高于北方地区,这可能与历史上的人口迁徙和基因交流有关。上海的研究数据进一步显示,在544例ABO亚型样本中,A亚型相关变异约占18%,其分布密度与HLA单倍型存在统计学关联。

全球版图上的隐形族群

从全球视野观察,A亚型呈现出"东高西低"的分布格局。在欧洲血统人群中,A2亚型占比可达A型人口的20%,而亚洲地区该比例不足5%。这种差异可能与自然选择压力相关——流行病学研究显示,A抗原表达强度与某些病原体感染风险存在关联。值得关注的是,在印度次大陆发现的Aint亚型,其抗原密度介于A1和A2之间,成为研究血型进化的重要标本。

中国作为人口大国,其A亚型群体具有特殊研究价值。根据全国献血机构数据,我国A型血总体占比28%,但A亚型实际人数可能超过70万。这种"隐形存在"在临床实践中常引发检测难题,武汉案例中使用的微柱凝胶卡技术虽能发现正反定型不符,但最终确诊仍需依赖基因测序。统计显示,我国三级医院ABO亚型漏检率仍高达12%,基层医疗机构该数字更攀升至35%。

生命通道中的红色警报

在输血医学领域,A亚型堪称"温柔的陷阱"。当A2亚型供者血液误输给O型受者时,受者体内的抗A抗体会引发急性溶血反应,这种风险在紧急输血时尤为致命。反观临床实践,将A亚型误判为O型的情况约占输血差错的23%,而因此导致的迟发型溶血反应往往难以追溯。上海的研究团队发现,使用常规血清学方法检测A亚型,其灵敏度仅为基因测序法的68%。

现代分子诊断技术为破解这一难题带来曙光。武汉案例中采用的Sanger测序技术,能精准识别外显子区域的点突变,而新一代测序(NGS)更可全面扫描调控区变异。值得关注的是,我国自主研发的血型基因芯片已能同时检测32种ABO亚型,检测周期缩短至4小时,成本降低60%。这种技术进步正在改写临床输血的安全标准。

未来之路的科研密码

面对A亚型带来的科学挑战,多学科交叉研究势在必行。在基础研究层面,建立中国人ABO基因多态性数据库已成为当务之急。上海团队建议将ABO基因测序纳入高危人群常规筛查,这对提高稀有血型库建设效率具有重要意义。临床实践方面,开发快速床旁检测设备、完善输血相容性智能决策系统,将成为保障医疗安全的关键。

公众教育领域同样存在改进空间。建议将血型知识纳入基础教育课程,推广精准血型检测惠民项目。对于已确诊的A亚型携带者,建立全国联网的稀有血型登记系统,通过区块链技术实现数据安全共享,这不仅能提升应急供血效率,更为群体遗传学研究提供宝贵资源。

当我们凝视试管中那抹殷红时,看到的不只是生命的底色,更是人类遗传奥秘的微观缩影。A亚型群体的存在,既警示着医学检测精确性的重要性,也预示着个性化输血时代的来临。在基因科技突飞猛进的今天,每个血型密码的破译都在为人类健康共同体增添新的注脚。或许不久的将来,通过CRISPR基因编辑技术,我们能重塑红细胞抗原表达,从根本上解决输血相容性难题,但这需要学家、临床医生和科研工作者的共同求索。