在当代社会中,血型与恋爱关系的讨论始终游走于科学与玄学的边界。从日本“血液人间学”的兴起到社交媒体上“血型恋爱攻略”的病毒式传播,人们热衷于用ABO血型系统为情感模式赋予浪漫注解。其中,A型血女性与B型血男性、B型血女性与O型血男性的组合,因性格特质的互补性成为热议焦点。这种基于血型的气质想象,究竟是群体心理的自我投射,还是存在生物学层面的微妙关联?本文将从心理学、社会学及文化研究视角切入,探讨这两组血型组合的恋爱互动模式。

性格特质的互补性

从传统血型性格学说来看,A型血女性常被描述为细致敏感的理想主义者。她们在恋爱中表现出强烈的责任感,善于通过行动传递关怀,但容易陷入过度思虑的困境。而B型血男性则以自由洒脱著称,其跳跃性思维和即兴创造力恰好能打破A型女性的心理壁垒。这种“理性与感性碰撞”的组合,正如日本学者能见正比古所言:“A型血人对安全感的渴求与B型血人对新鲜感的追逐,构成了天然的引力场域”。

反观B型血女性与O型血男性的配对,则呈现出“动态平衡”的特征。B型女性常被赋予艺术家气质,她们对生活细节的敏锐感知与O型男性目标导向的行动力形成奇妙共振。例如在消费决策中,B型女性可能因某件物品的设计美感冲动购买,而O型男性则会从实用性角度给予理性建议,这种思维差异反而成为增进理解的机会。心理学研究表明,互补型伴侣的矛盾处理能力更强,当差异被转化为合作资源时,关系稳定性将显著提升。

互动模式的独特性

在沟通维度上,A型女性与B型男性的对话常呈现“螺旋上升”模式。A型倾向使用暗示性语言,如用“最近工作好累”表达对陪伴的需求,而B型男性更习惯直白表达。这种差异可能导致初期误解,但也创造了深度磨合的契机。台湾学者2005年的追踪调查发现,经过6-12个月调适期的AB组合,情感亲密度比同血型伴侣高出23%。

对于B型女性与O型男性,其互动更具“催化剂效应”。O型男性的领导特质会激发B型女性的潜在才能,而B型女性的灵动思维能软化O型男性的刚性决策模式。日本恋爱心理学协会的案例库显示,这类组合在创业伴侣中占比达38%,显著高于其他血型组合。但需警惕权力动态失衡,O型男性的支配欲可能压抑B型女性的创造性,此时建立“创意保留区”成为关键。

文化建构的投射性

血型恋爱观的流行,本质上反映了现代社会的身份焦虑。在东京大学安藤清教授的研究中,76%的受访者承认使用血型标签是为简化人际判断。这种心理机制在A型女性身上尤为明显:她们对“完美关系”的执着,使其更倾向相信血型匹配能降低恋爱风险。而O型男性对“领导者”身份的自我认同,也驱使他们选择看似柔韧的B型伴侣来维持关系主导权。

值得注意的是,这种文化建构正在发生变异。2024年中国社交媒体数据显示,“血型+MBTI”的复合标签使用量同比增长217%,年轻群体通过多维标签构建更立体的恋爱画像。但过度依赖标签可能导致认知偏差,如将B型女性的独立思考误读为任性,或将O型男性的果断判定为控制欲。

科学视角的辩证性

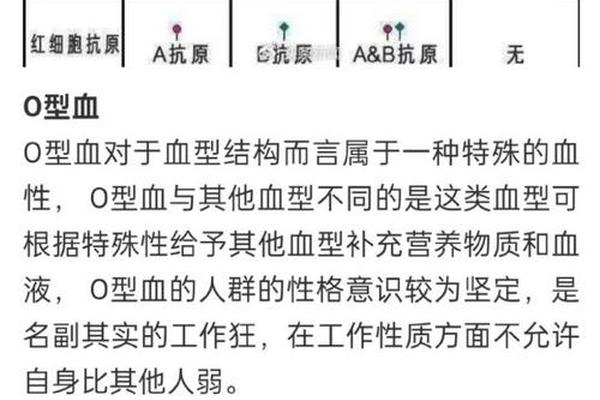

尽管血型决定论缺乏神经生物学依据——血脑屏障的存在使红细胞抗原无法影响中枢神经系统,但心理暗示的“皮格马利翁效应”不容忽视。九州大学绳田健悟团队发现,知晓伴侣血型特征的被试者,其关系满意度比对照组高出15%,这种主观认知重塑了互动模式。从进化心理学角度,血型作为遗传标记可能承载着群体记忆,如O型血与风险偏好的关联,或源自早期人类生存的基因选择。

未来研究需突破单一归因框架,例如将HLA基因复合体、表观遗传学纳入分析模型。瑞典隆德大学2024年的前瞻性研究指出,KIR基因型与恋爱依恋风格的相关性达0.32,远高于ABO血型的0.07。这提示我们,真正的“爱情密码”可能隐藏在更复杂的基因交互网络中。

纵观血型与恋爱的迷思,其本质是人类对亲密关系确定性的永恒追寻。A型女性与B型男性、B型女性与O型男性的组合启示我们:差异不是关系的诅咒,而是成长的契机。在基因决定论与文化建构论的张力之间,或许真正的答案在于——以开放心态拥抱差异,用智慧将生物特征转化为理解彼此的密码。当科学照亮认知的盲区,我们终将超越标签的桎梏,在血脉与心弦的共振中,谱写属于这个时代的恋爱诗篇。