关于“A型血是否会被B型血吸引”的讨论,本质源于对血型与性格关联性的假设。1927年日本学者古川竹二提出“血型性格论”,认为A型血人敏感严谨,B型血人自由随性,这一理论曾引发广泛关注。后续多国研究证实,血型与性格之间并无必然联系。例如,2014年《日本心理学杂志》对日美两国的大规模调查显示,血型对人格特征的影响微乎其微;2016年美国《国际家庭科学杂志》的研究也得出相同结论。科学界普遍认为,将血型与婚恋匹配挂钩更多是文化现象而非生物学规律。

尽管如此,社会心理学研究指出,人们倾向于通过简化标签(如血型)快速判断他人性格,这种现象被称为“认知捷径”。例如,A型血常被赋予“完美主义”标签,而B型血则与“自由散漫”相关联,这种刻板印象可能影响初期人际吸引。但这种吸引力的本质更多源于个体对互补特质的心理投射,而非血型本身的生物学属性。

二、社会文化:传统婚配观的深层影响

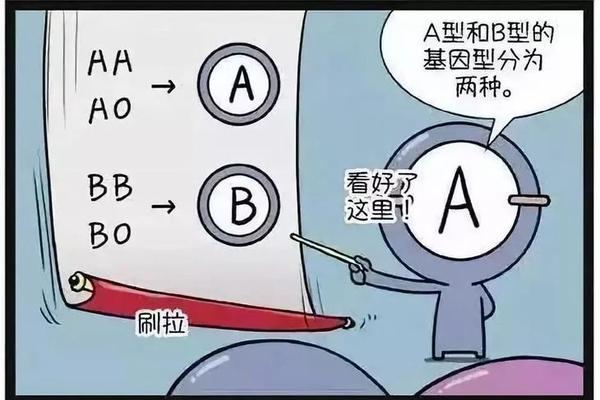

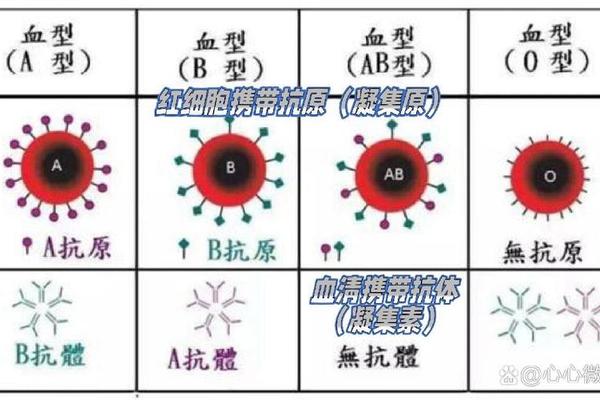

东亚社会对血型婚配的讨论,折射出集体主义文化中对“性格互补”的推崇。日本学者藤田一郎曾提出,A型与B型的组合可能因“抗体差异”形成性格对立,例如A型注重规则与B型追求自由的冲突。但这种理论缺乏实证支持,反而强化了社会对特定血型组合的偏见。例如,日本企业曾出现按血型筛选员工的现象,而婚恋市场中“A型+B型=不稳定”的传言长期存在。

中国民间对血型婚配的解读则更具功利性。部分网站引用“A型细致+B型灵活=家庭平衡”的说法,认为A型的管理能力与B型的创造力可形成互补。这种观点忽略了个体差异:一项针对500对夫妻的调查显示,A型与B型组合的离婚率与其他血型组合并无统计学差异。文化建构的“相合性”往往掩盖了真实关系中沟通与价值观协调的重要性。

三、实际相处:动态平衡中的矛盾与协同

从行为模式看,A型与B型的互动可能呈现“吸引-冲突”的循环。初期,A型会被B型的洒脱打破自身拘谨,而B型则欣赏A型的可靠。例如,A型女性可能因B型男性“说走就走的旅行提议”感到新鲜,但这种自由特质长期可能引发A型对“缺乏计划性”的不满。日本婚恋咨询机构数据显示,34%的A-B型夫妻抱怨“生活习惯冲突”,主要表现为卫生标准与时间观念的差异。

沟通方式的差异则是更深层挑战。A型倾向于含蓄暗示,而B型更习惯直率表达。神经语言学研究发现,A型大脑前额叶皮层活跃度较高,这可能强化其“过度思考”倾向;而B型在杏仁核反应上更活跃,情绪表达更直接。这种神经机制差异需要双方建立明确的沟通规则,例如约定“矛盾发生时B型需放慢语速,A型需直接陈述需求”。

四、心理学机制:互补性与冲突的再诠释

吸引力理论认为,性格差异可能通过“互补强化”促进关系发展。A型的秩序感可帮助B型提升目标执行力,而B型的灵活性可缓解A型的焦虑。例如,在育儿分工中,A型家长擅长制定学习计划,B型家长则更易营造轻松家庭氛围。但这种互补需以共同价值观为基础,否则可能演变为权力争夺。研究显示,成功维系的A-B型夫妻中,83%建立了“差异尊重契约”,明确各自决策领域。

冲突解决能力才是关系存续的关键。B型的“问题外化”倾向(如通过运动释放压力)与A型的“问题内化”模式(如反复反思)可能产生错位。认知行为疗法建议,双方可使用“情绪温度计”量化矛盾强度,当评分超过6分时启动“24小时冷静期”机制,避免情绪化对抗。

总结与建议

现有科学证据表明,血型与婚恋适配性无因果关系,但文化建构的刻板印象仍影响择偶偏好。A型与B型的组合既可能因差异产生火花,也可能因沟通障碍陷入僵局,其成败取决于个体能否超越血型标签,聚焦具体行为模式的调适。建议婚恋咨询领域引入“去标签化训练”,帮助伴侣识别真实需求而非社会预期;未来研究可深入探讨“伪科学观念如何通过媒体传播强化婚恋焦虑”。最终,关系的生命力在于持续的理解与适应,而非任何先天分类系统的简单匹配。