在人类复杂的生命系统中,血液作为维系生命的重要载体,其抗原特性构成了独特的身份标识。ABO血型系统中的A型及其Rh因子差异形成的A+与A-亚型,不仅是临床输血的核心考量,更蕴含着遗传学、免疫学与疾病易感性的深层关联。这种红细胞表面抗原的微小差异,影响着从器官移植成功率到流行病防控策略的诸多医学领域,构成了现代医学中不容忽视的生物密码。

血型分型的分子基础

A型血的核心特征在于红细胞膜表面存在的A抗原,这种糖蛋白结构的形成依赖于特定的生物合成路径。根据瓦特金斯1960年的研究,A抗原的糖链末端比O型多出一个N-乙酰半乳糖胺基团,而B型则是半乳糖基团,这种分子结构的差异直接决定了血型的血清学特性。在遗传机制层面,ABO基因座上的显性等位基因A编码特定的糖基转移酶,催化H抗原转化为A抗原,当个体携带两个隐性O基因时则表现为O型。

Rh血型系统的分型标准则聚焦于D抗原的存在与否。Rh阳性(如A+)个体的红细胞表面携带D抗原蛋白,这种跨膜蛋白具有强烈的免疫原性,其缺失(如A-)会引发严重的溶血反应。D抗原的表达由RHD基因控制,该基因的缺失或突变导致Rh阴性表型的产生,这种遗传特性在不同族群中呈现显著差异。

遗传规律与群体分布

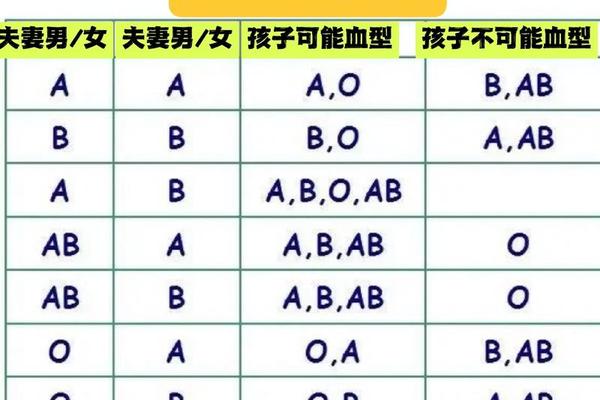

ABO血型的遗传遵循孟德尔显性遗传规律,父母双方各贡献一个等位基因。当父母分别为AO和BO基因型时,子代可能出现A、B、AB或O型,但A型表型始终占据显性表达地位。值得注意的是,ABO基因的多态性不仅体现在基础分型,还包括A2、A3等20余种亚型,这些亚型间的抗原表达强度差异直接影响着输血相容性判断。

Rh血型的遗传模式则更为复杂,涉及多个紧密连锁的基因位点。全球范围内,Rh阴性人群仅占15%,但在巴斯克人中这一比例高达30%,这种族群特异性分布提示着基因漂移与自然选择的共同作用。中国汉族人群中Rh阴性比例不足0.5%,使得A-血型成为极其珍贵的临床资源,建立稀有血型库成为医疗机构的迫切需求。

健康影响与疾病关联

流行病学研究显示,A型血人群具有独特的疾病易感性谱。多项队列研究发现,A型个体患胃癌的风险较其他血型增加20%,可能与幽门螺杆菌更易识别A型抗原有关。在心血管领域,A型血人群的纤维蛋白原水平普遍较高,导致血栓形成风险增加,这种特性在A+亚型中表现尤为显著。

Rh阴性血型带来的健康影响则更多体现在妊娠过程中。当Rh阴性孕妇怀有Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激产生抗D抗体,导致新生儿溶血病。现代产科通过产前Rh免疫球蛋白注射,已将此并发症发生率降低至1%以下,但A-血型孕妇仍需严格遵循产前筛查规范。

输血医学的临床意义

在输血实践中,A+血型作为中国人群中的常见类型(约占28%),其供血充足性直接影响着血液库存管理。但A型血浆中含有的抗B凝集素,要求必须遵循同型输注原则,仅红细胞制品在紧急情况下可考虑O型替代。对于A-这类稀有血型,医疗机构通常建议建立自体血储存系统,特别是需进行大型手术的患者,这种个体化血液管理策略能有效规避异体输血风险。

血型鉴定技术已从传统的血清学检测发展到分子诊断时代。当出现弱A抗原表达等疑难血型时,基因测序技术能准确识别ABO基因的突变位点。例如2023年湘雅医院发现的Ael亚型,通过外显子测序发现了新的GA突变,这种精准分型技术为安全输血提供了分子保障。

未来研究方向

随着单细胞测序技术的发展,血型抗原的时空表达规律成为新的研究热点。建立基于人工智能的血型需求预测模型,可优化区域性血液资源配置效率。在治疗领域,基因编辑技术为人工改造红细胞血型提供了可能,通过CRISPR技术敲除ABO基因,或可创造通用型红细胞,这项突破将彻底改变现有的输血医学格局。

对血型生物学功能的深入解析也开辟了新的研究方向。最新研究表明,ABO血型可能通过调节血管内皮生长因子水平影响肿瘤微环境,这为肿瘤的个性化治疗提供了新思路。而在传染病领域,新冠病毒与血型抗原的相互作用机制研究,正在重塑流行病防控策略。

从输血安全到疾病防控,从遗传咨询到精准医疗,A+与A-血型的研究持续推动着医学进步。在生物医学进入多组学时代的今天,血型研究已突破传统血清学范畴,与基因组学、蛋白质组学深度交叉,为人类健康管理提供了全新的视角。未来需要建立跨学科研究平台,整合临床数据与分子特征,让血型这一古老的生命密码焕发新的科学价值。