在医学与生物学领域,血型系统的研究始终是理解人类免疫反应和输血安全的核心课题。ABO血型系统作为最早被发现的血型分类体系,其抗原与抗体的相互作用机制直接影响着输血、器官移植甚至妊娠结局。其中,“A抗体是否等同于A血型”以及“A血型个体是否会与抗A凝集素发生反应”这两个问题,看似简单,实则涉及复杂的免疫学原理和临床实践中的关键细节。本文将深入探讨这些问题的本质,并揭示其背后的科学逻辑。

一、ABO血型系统的抗原抗体原理

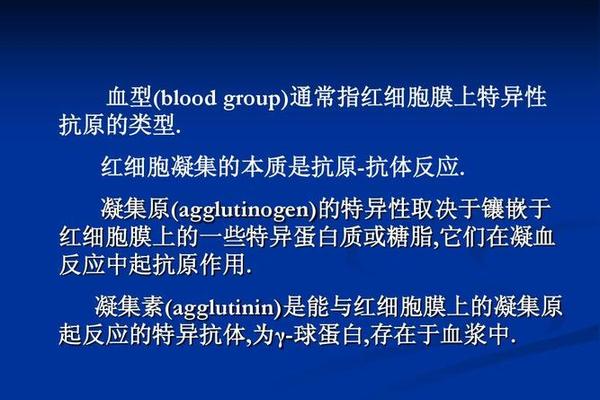

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血浆中抗体的对应关系。根据国际公认的分类标准,A型血的红细胞表面携带A抗原,而血浆中天然存在抗B抗体;B型血则携带B抗原和抗A抗体;AB型血同时携带A和B抗原,血浆中无抗A或抗B抗体;O型血无A/B抗原,但血浆中存在抗A和抗B抗体。这种“抗原-抗体互补”的机制,确保了个体不会对自身红细胞抗原产生免疫攻击。

值得注意的是,“抗A凝集素”(即抗A抗体)并非A型血个体的自身产物,而是存在于B型或O型个体的血浆中。例如,B型血个体的抗A抗体可识别并攻击A型红细胞表面的A抗原,导致凝集反应。A血型与抗A凝集素的关系本质上是“抗原与抗体”的对应关系,而非同一概念。

二、凝集反应的发生机制与条件

凝集反应是抗原抗体结合后引发的可见聚集现象。当携带A抗原的红细胞(如A型或AB型血)遇到抗A抗体时,抗体的Fab段会与A抗原特异性结合,而抗体的Fc段则通过桥接作用将多个红细胞连接成团块。这一过程需要电解质环境的支持,例如血浆中的钠离子可中和红细胞表面的负电荷,减少细胞间斥力,促进凝集。

实验研究表明,凝集反应的强度与抗原密度和抗体效价密切相关。例如,A亚型(如A2)的红细胞表面A抗原数量较少,可能导致抗A抗体无法充分结合,从而减弱凝集反应的强度。这解释了为何某些ABO亚型在常规血型检测中可能出现误判,需通过更精细的分子检测确认。

三、A血型与抗A凝集素的临床关系

1. 输血安全中的关键矛盾

A型血个体的血浆中不含抗A抗体,因此输入A型血不会引发凝集反应。但若将A型血输给B型或O型受血者,其红细胞上的A抗原会与受血者血浆中的抗A抗体结合,导致致命性溶血反应。例如,一项临床统计显示,ABO血型不合输血导致的急性溶血反应死亡率高达20%。交叉配血试验(主侧试验检测供血者红细胞与受血者血清的相容性)是输血前的必要步骤。

2. 新生儿溶血症的特殊情况

尽管ABO血型系统引发的新生儿溶血症较Rh血型少见,但仍有约15%的O型血孕妇在怀有A型胎儿时,母体抗A抗体通过胎盘攻击胎儿红细胞。此类病例的严重程度通常较低,因胎儿红细胞的A抗原发育不完全,且胎盘屏障可部分过滤大分子IgM抗体。

四、现有研究的挑战与未来方向

尽管ABO血型系统已被深入研究,仍存在未解之谜。例如,某些个体可能产生“不规则抗体”(如抗A1抗体),这些抗体无法通过常规血型检测发现,却可能在输血中引发迟发性溶血反应。近年来的单克隆抗体技术为血型鉴定提供了更高灵敏度的方法,例如利用抗A单克隆抗体可准确区分A1和A2亚型。

未来研究可聚焦于以下方向:

1. 基因编辑技术的应用:通过CRISPR技术修饰红细胞抗原,开发通用供体血型。

2. 人工智能辅助配血:结合大数据分析预测不规则抗体风险。

3. 人工合成血液的研发:完全规避天然血型的限制。

A血型与抗A凝集素的关系本质上是抗原与抗体的特异性识别,而非同一实体的不同表述。理解这一区别对保障输血安全、预防新生儿溶血症至关重要。随着分子生物学技术的进步,血型研究正从表型分析转向基因层面,未来有望通过精准医疗手段彻底解决血型不兼容问题。在此过程中,临床工作者需始终保持对血型系统复杂性的敬畏,严格遵循交叉配血等标准化流程,以科学之力守护生命健康。