在针对超长寿老人的研究中,科学家发现其免疫系统具有显著特殊性。日本理化学研究所对7位110岁以上老人的免疫细胞分析显示,他们的CD4 T细胞不仅数量远超普通人群,更通过基因突变获得了直接杀伤病原体的能力。这类细胞原本仅承担免疫信号传递功能,但在A型血长寿者体内,其表面可表达穿孔素和颗粒酶,形成兼具辅助性与攻击性的“双刃剑”防御体系。这种进化使机体能更高效清除癌细胞和病毒,抑制慢性炎症反应——这正是衰老相关疾病的重要诱因。

值得注意的是,A型血人群的免疫系统存在天然敏感性。多项研究表明,A型血个体对幽门螺杆菌等病原体的免疫反应更为剧烈,这可能加速免疫细胞的功能进化。而超长寿老人的案例显示,这种高敏性若与特定基因突变结合,反而能转化为持续终身的抗病优势,形成“压力-适应”的良性循环。

心血管风险的双向调节作用

传统研究多强调A型血与心血管疾病的正相关性。美国马里兰大学对60万人的研究证实,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高15%,这与该血型特有的凝血因子VIII-vWF水平升高密切相关。但矛盾的是,国内对长春90岁老人的血型调查显示,A型血在长寿群体中的占比达34.7%,显著高于其在普通人群中的比例。

这种矛盾现象或源于A型血人群特有的代谢调节能力。上海交通大学的研究指出,A型血携带者体内PCSK9蛋白水平较高,虽会减缓胆固醇代谢,但也形成了独特的脂质储存机制。在营养匮乏时期,这种代谢特征能更好地维持能量供给;而在现代生活方式下,配合低脂饮食调控,反而可降低动脉粥样硬化风险。超长寿老人群体中普遍存在的适度劳动习惯与植物性饮食结构,可能正是解锁这种双向调节潜力的关键。

饮食与代谢的协同进化

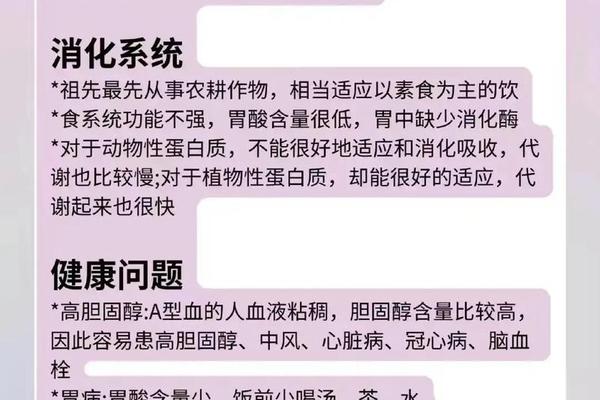

A型血的消化系统特征为其长寿提供了独特的生理基础。研究显示,该血型人群胃酸分泌量较其他血型少20%-30%,这种特性虽增加了蛋白质消化难度,却显著降低了胃黏膜癌变风险。同济大学对近2万人的追踪调查发现,A型血人群消化系统肿瘤发病率比非A型血群体低18%,这与他们对植物性食物的高效代谢能力直接相关。

在百岁老人的饮食结构中,豆制品、全谷物和深色蔬菜占比普遍超过60%。这类食物富含的异黄酮与膳食纤维,恰好能与A型血特有的肠道菌群形成共生关系。日本冲绳长寿研究所发现,当地A型血老人肠道内双歧杆菌含量是普通人群的3倍,这种菌群不仅能增强植物蛋白吸收效率,还可合成具有抗衰老作用的短链脂肪酸。这种饮食与代谢的深度协同,构成了抵御代谢综合征的天然屏障。

环境适应与心理调节能力

血型与环境的动态适应关系在A型血群体中尤为显著。北京地区调查显示,农村A型血长寿老人占比达82%,其生活环境具备空气洁净、劳作规律等特点。这种环境恰好放大了A型血人群的生理优势:适度的体力劳动可激活其高密度脂蛋白代谢通路,而低压力环境则能平衡肾上腺素分泌波动。

心理特质的进化性适应同样关键。虽然A型血人群存在焦虑易感倾向,但超长寿老人普遍展现出独特的压力转化能力。他们多保持着园艺耕作、太极修炼等传统习惯,这些活动既能调节皮质醇水平,又创造了持续低强度的应激刺激,促使免疫系统保持活跃状态。这种“压力淬炼”机制,使敏感特质转化为抗逆优势,形成心理韧性不断增强的正向循环。

未来研究方向与健康启示

现有研究揭示了A型血长寿现象的复杂性:它既受先天基因调控,又与后天环境密切互动。未来研究需着重破解三个核心问题:CD4 T细胞突变的具体触发机制、PCSK9蛋白的双向调节阈值,以及肠道菌群与血型抗原的互作模式。基因编辑技术的进步,或将帮助科学家在分子层面复制超长寿老人的免疫特征。

对普通人群而言,这些发现提供了精准健康管理的新思路。A型血个体可通过增加豆类摄入(每日≥50g)、选择游泳或太极等舒缓运动(每周3-5次)、定期进行凝血功能检测(每年1次)等方式,将遗传劣势转化为健康优势。医疗机构则应建立血型特异性的疾病预警体系,例如对A型血人群加强60岁前心脑血管监测,同时开发针对其代谢特点的营养干预方案。

生命的长度从来不由单一因素决定,但理解血型与长寿的深层关联,为我们打开了精准抗衰老的新视界。当科学解析与智慧养生相结合,每个血型都可能书写属于自己的长寿密码。