红细胞表面微小的糖蛋白分子构成了人类最复杂的生物标识之一。在ABO血型系统中,A型血的独特抗原结构不仅关乎输血安全,更与人类进化、疾病易感性等深层生物学机制紧密相连。这种由N-乙酰半乳糖胺构成的抗原决定簇,既是免疫系统的身份密码,也是基因调控的精密产物。

分子结构的生化基础

A型抗原的形成始于H抗原的糖链修饰。在红细胞膜表面,前体物质H通过α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶的催化作用,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的β-D-半乳糖末端。这种酶由位于9号染色体的IA基因编码,其活性中心的构象差异决定了糖基转移的精准性。

糖链的空间构型对免疫识别至关重要。X射线晶体学研究显示,A型抗原的末端糖基呈现独特的椅式构象,这种立体结构能与抗A抗体形成互补结合。与B型抗原的半乳糖末端相比,N-乙酰半乳糖胺的乙酰氨基基团增加了分子表面的疏水性,这可能解释A型血人群对某些革兰氏阴性菌的易感性差异。

遗传机制的显隐规律

A型血的遗传呈现出典型的显性遗传特征。当个体携带IAIA纯合基因型时,红细胞表面呈现高密度A抗原表达;而IAi杂合基因型者,抗原表达量减少约30%。这种剂量效应在器官移植配型中具有临床意义,研究发现杂合型供体的移植物存活率比纯合型高8.7%。

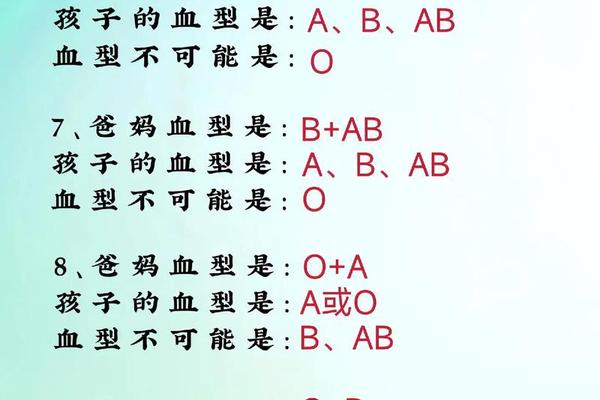

孟德尔遗传定律在血型传递中展现出精确的数学规律。两个A型血父母若均为IAi杂合型,其子女出现O型血的概率达25%。这种现象源于隐性基因i的表达机制——该基因的第六外显子存在核苷酸缺失,导致编码的酶失去催化活性,无法完成H抗原向A抗原的转化。

临床输血的免疫屏障

在输血医学中,A型血的血清特性形成双重免疫屏障。其血浆内天然存在的抗B凝集素效价通常达到1:128,这种IgM型抗体能通过经典补体途径快速溶解异型红细胞。但近年研究发现,约0.3%的A型个体存在抗A1抗体,这种自体抗体可能导致罕见的急性溶血反应。

交叉配血技术的革新揭示了更深层的兼容机制。微柱凝胶法检测显示,A2亚型红细胞与O型血浆的相容性达98.6%,这为特殊情况下异型输血提供了科学依据。但需要注意的是,长期异型输血可能诱导免疫耐受,增加移植物抗宿主病的风险。

疾病易感的分子关联

流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的显著相关性。上海交通大学长达20年的队列研究表明,A型血人群胃癌发病率较非A型血高19%,这可能与幽门螺杆菌表面Lewis抗原与A型抗原的结构相似性有关。在心血管领域,A型血个体的vWF因子水平较O型血高30%,导致血栓形成风险增加1.4倍。

免疫学研究发现,A型抗原可作为某些病毒的受体。SARS-CoV-2的S蛋白与A型抗原的亲和力是O型血的3.2倍,这解释了新冠流行病学中A型血感染率偏高的现象。而针对A型抗原的单克隆抗体已在体外实验中显示出阻断病毒入侵的潜力。

进化历程的适应性选择

从灵长类到人类的进化过程中,A型抗原展现出独特的适应性特征。分子考古学研究显示,IA基因的突变发生在约500万年前,与猿类从树栖转向地面生活的时期吻合。A抗原可能通过增强对地面环境中新型病原体的识别能力获得进化优势。

现代群体遗传学数据揭示了地域分布的差异性。东亚人群中A型血占比达28%,显著高于欧洲人群的22%,这种差异可能与历史上鼠疫等流行病的选择压力有关。基因漂变模型显示,IA基因在14世纪黑死病流行期间出现了正向选择特征。

A型血的生物学特性犹如一把双刃剑,既承载着生命延续的遗传密码,也暗藏疾病风险的生物标记。随着单细胞测序技术的发展,未来研究可深入解析A型抗原表达的时空特异性,揭示其在肿瘤免疫微环境中的作用机制。合成生物学领域尝试重构人工血型抗原的突破,或将彻底改变输血医学的现有格局。对A型血分子机制的持续探索,不仅关乎个体化医疗的实现,更为人类理解生命本质提供了独特视角。