血型相容性与婚姻选择的科学解读

血液是生命的重要载体,其复杂的抗原-抗体系统决定了不同血型间的相容性。在ABO血型系统中,A型血因携带A抗原和抗B抗体的特性,与某些血型的结合可能引发凝集反应,甚至影响婚姻生育决策。本文将从科学原理、临床风险及社会观念等多角度,探讨A型血与其他血型的相容性及婚育相关争议。

一、血型凝集的科学机制

抗原与抗体的相互作用

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血清抗体的对立关系。A型血的红细胞携带A抗原,血清中则含有抗B抗体;B型血携带B抗原和抗A抗体;AB型血兼具A、B抗原而无抗体;O型血无A、B抗原但含有抗A和抗B抗体。当不同血型的血液混合时,抗体与异源抗原结合会导致红细胞凝集,例如A型血的抗B抗体与B型或AB型血液中的B抗原结合,引发溶血反应。

凝集反应的实际影响

输血或器官移植时,血型不匹配的凝集反应可能致命。例如,A型血若输入B型受血者体内,抗A抗体会攻击其红细胞,导致血管堵塞或器官损伤。临床输血严格遵循同型优先原则,仅在紧急情况下考虑O型作为“万能供血者”(因其无A、B抗原)。

二、婚姻中的血型相容性争议

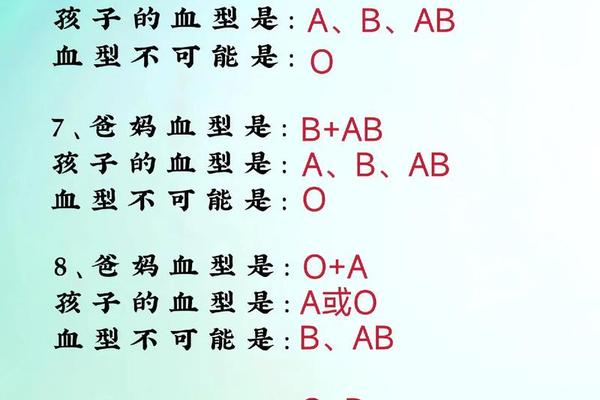

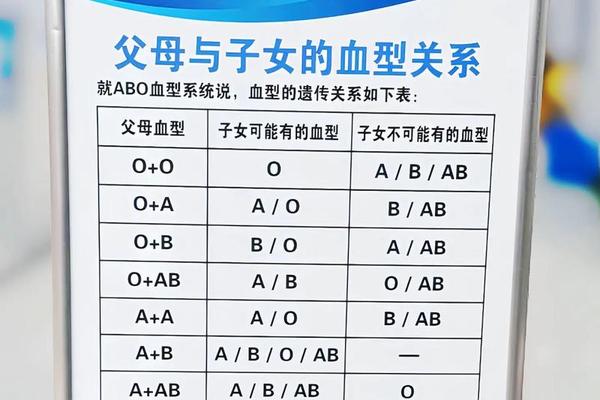

ABO溶血病的潜在风险

若母亲为O型血,父亲为A型血,胎儿可能遗传父亲的A抗原。母体血清中的抗A抗体通过胎盘进入胎儿循环,攻击其红细胞,导致新生儿溶血病,表现为黄疸、贫血甚至脑损伤。据统计,此类情况发生概率约为15%-30%,但多数症状轻微且可通过蓝光照射治疗。

Rh阴性血型的特殊考量

Rh血型系统的相容性问题更为复杂。Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,首次妊娠可能引发抗体产生,导致第二胎严重溶血。尽管A型血与Rh血型无直接关联,但Rh阴性个体的婚育需额外关注,需通过产前抗体筛查及免疫球蛋白注射预防。

三、医学干预与风险规避

产前筛查与抗体监测

现代医学通过产前血型检测和抗体滴度分析评估溶血风险。例如,O型血孕妇若抗体效价≥1:128,提示需密切监测胎儿状况;≥1:512时可能需提前干预。对于Rh阴性孕妇,抗D免疫球蛋白的应用显著降低了第二胎溶血风险。

治疗手段的进步

新生儿溶血病可通过换血疗法、光照治疗及免疫抑制剂控制。研究显示,90%以上的ABO溶血病例通过早期干预可完全康复。基因检测技术的进步也为精准预测血型遗传提供了新途径。

四、社会观念与科学认知的冲突

文化中的血型迷信

在部分亚洲文化中,血型被赋予性格标签(如A型血“严谨”、O型血“乐观”),甚至影响婚恋选择。此类观念缺乏科学依据,却可能加剧婚育焦虑。调查显示,日本约60%的年轻人曾因血型偏见影响择偶。

医学与民俗的平衡

尽管“A型与O型不宜婚配”的说法在民间流传,医学界强调血型并非婚育禁忌。溶血风险可通过科学手段管理,而性格匹配更应基于个体互动而非血型标签。专家呼吁加强公众科普,消除对血型兼容性的过度担忧。

结论与展望

血型凝集是免疫系统的自然反应,而婚育决策需基于科学评估而非片面禁忌。A型血与O型血的结合虽存在溶血风险,但现代医学已能有效干预。未来研究可探索基因编辑技术对血型抗原的调控,或开发更高效的抗体中和方案。对于公众而言,理性看待血型差异、积极进行产前检查,才是保障婚育安全的核心策略。