血液作为生命活动的核心载体,其遗传密码与分布规律始终牵动着人类对生命本质的探索。当一对A型阴性血型的父母开始思考子女血型可能性的关于AB型血是否稀少的讨论也折射出人类对血液多样性的认知边界。这两种看似独立的议题,实则共同揭示了血型系统中基因表达、群体分布与临床医学之间的复杂关联。

血型系统的遗传机制

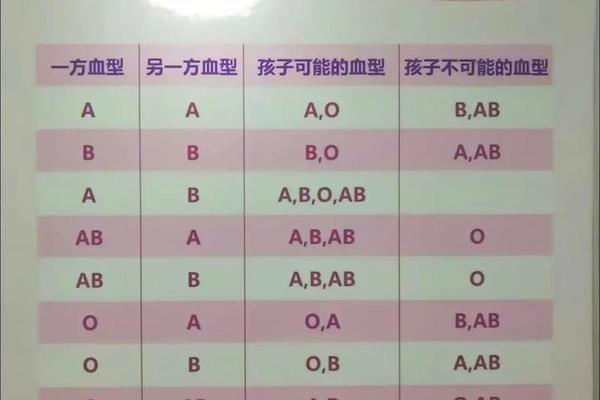

ABO与Rh血型系统构成人类血液分类的基石。在ABO系统中,A、B抗原的显性遗传与O型隐性特征形成四类基础血型,而Rh系统的D抗原存在与否决定了阴阳性特征。A型阴性血型的形成需同时满足A抗原显性表达与RhD抗原缺失的双重条件,这种双重筛选机制使其在汉族人群中仅占0.3%。

遗传学研究表明,Rh阴性属于隐性遗传特质。当父母携带杂合基因型(Dd)时,子女有25%概率呈现纯合隐性(dd)状态。这意味着即使父母均为Rh阳性,仍可能孕育Rh阴性后代,这种遗传特性在跨代传递中可能产生"隔代显现"现象。对AB型血而言,其形成需要父母分别携带A、B显性基因,这种组合概率在全球人口统计学中天然处于较低水平。

血型分布的群体差异

全球血型分布呈现显著地域特征。Rh阴性血在欧美人群占比达10-15%,而在东亚地区骤降至0.3-0.5%,这种差异与人类迁徙过程中的基因漂变密切相关。中国A型阴性血型者约占总人口0.15%,相当于每650人中仅有1例。特殊地域如西藏地区,因基因交流历史等因素,Rh阴性比例可达2-3%,形成独特的"血型孤岛"。

AB型血的全球平均占比约5%,但在不同族群中波动显著。中国AB型人口约7%,日本为9.4%,而北欧国家可达8-10%。这种分布差异与AB抗原的基因渗透率相关,研究显示长江流域因历史上的人口迁徙融合,AB型比例略高于其他地区。值得注意的是,AB型中的Rh阴性亚型(AB-)仅占全球人口0.4%,被誉为"血液钻石"。

临床医学的特殊考量

Rh阴性血型的临床价值与其稀缺性形成尖锐矛盾。这类人群输血时需严格匹配Rh阴性供体,紧急情况下可能面临供血缺口。南京曾报道A3亚型个案,全球唯一性使其成为医学重点保护对象。对育龄女性而言,Rh阴性血型需特别关注新生儿溶血风险,免疫球蛋白的预防性注射可将风险从16%降至0.1%。

AB型血虽非传统"熊猫血",但其临床价值具有双重性:AB阳性可作为万能受血者,但供血范围仅限于同型群体;AB阴性则面临更严峻的输血困境。浙江大学唐睿康团队研发的红细胞表面工程策略,通过构建抗原屏蔽层,为突破血型限制提供了新思路。这种技术若成熟应用,将彻底改变稀有血型患者的生存境遇。

社会认知与科学进展

公众对稀有血型的认知存在显著偏差。调查显示,68%受访者误将AB型等同于"熊猫血",实际上AB型Rh阴性才是真正稀有亚型。血型知识的普及滞后导致献血招募效率低下,中国稀有血型库的建档率不足实际人口的30%。近年基因检测技术的进步,使得通过唾液样本即可精准判定稀有血型亚类,为血型筛查提供了新途径。

在科学研究前沿,Rh-null血型的发现颠覆了传统认知。这种缺失全部Rh抗原的"黄金血型",全球仅43例记录,其携带者虽可万能供血,但自身输血需严格匹配同型血液。针对这类极端案例,基因编辑技术正在探索通过诱导多能干细胞定向分化为特定血型红细胞,该技术已在小鼠模型中实现功能性验证。

从A型阴性血型的遗传奥秘到AB型血的分布规律,人类对血液多样性的探索不断突破认知边界。这些研究不仅关乎个体医疗安全,更是人类遗传学、群体进化和医学技术发展的交叉领域。建议加强全民血型教育体系建设,推进区域性稀有血型动态监测网络建设,同时加大对人工血液合成、基因编辑造血等前沿领域的投入。未来研究可深入探索血型抗原表位修饰技术,以及血型多样性在疾病易感性中的分子机制,为精准医疗开辟新路径。