ABO血型系统是人类最早发现且临床应用最广泛的血型分类体系,其鉴定结果直接影响输血安全和器官移植的匹配性。血型鉴定通过正定型(检测红细胞抗原)与反定型(检测血清抗体)的双向验证,确保结果的准确性。当正反定型结果一致时,血型判定具有高度可靠性;但当两者出现矛盾时,可能提示存在亚型、疾病干扰或技术误差。本文将以A型血的鉴定为核心,探讨正反定型的内在逻辑及其临床应用中的复杂场景。

正反定型的基本原理与操作规范

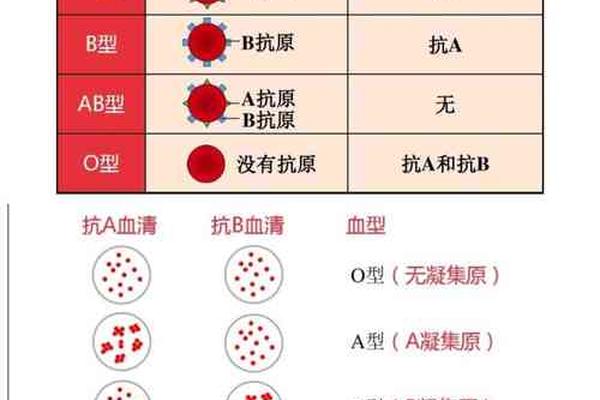

正定型通过抗A、抗B标准血清检测红细胞表面抗原。根据国际输血协会(ISBT)标准,A型血的红细胞应被抗A血清凝集,而与抗B血清无反应。反定型则使用已知的A、B型试剂红细胞检测血清中的抗B抗体,A型血清应凝集B型红细胞而不凝集A型红细胞。这种双向验证机制可有效避免单一定型方法的误差。

实际操作中,试管法与玻片法是两种主要技术。试管法通过离心加速抗原抗体反应,灵敏度更高,尤其适用于抗原较弱的亚型检测;而玻片法则更适合大规模筛查,但对低效价抗体可能漏检。研究发现,采用试管法时A型血的正定型凝集强度应达到4+(肉眼可见明显凝块),若低于2+则需警惕亚型或病理因素。

A型血亚型的血清学复杂性

A型血并非单一类型,其亚型差异显著影响鉴定结果。最常见的A1与A2亚型占所有A型人群的99.9%,其中A1型红细胞同时表达A和A1抗原,而A2型仅表达A抗原。这种差异导致A2型与部分抗A1血清反应微弱,在玻片法中可能被误判为O型。我国汉族人群中A2型占比不足0.5%,但A2B亚型检出率可达4%,这类个体在反定型时可能因血清中含抗A1抗体而出现异常凝集。

对于罕见亚型如Ax、Am或Ael,其抗原表达量仅为正常A型的1/100-1/1000。实验室数据显示,Ax型红细胞与O型血清中的抗AB抗体可发生微弱凝集,但无法被标准抗A试剂识别。此时需结合唾液血型物质检测:分泌型个体的唾液中A物质含量与红细胞抗原强度呈正相关,而Ael型唾液中仅含H物质,这为鉴别诊断提供了关键依据。

疾病与技术因素对定型的干扰

某些病理状态可导致抗原抗体表达异常。例如白血病患者因造血功能紊乱,A抗原表达量可能下降50%-80%,正定型呈现“混合视野凝集”;而肠道感染变形杆菌可能诱发获得性类B抗原,使A型患者误判为AB型。冷凝集素综合征患者的血清中存在IgM型自身抗体,在4℃条件下可凝集所有红细胞,包括自身细胞,需通过37℃温育消除干扰。

技术操作中的细微失误同样影响结果。研究显示,未充分混匀试剂与标本可能导致假阴性率增加12%;使用过期抗血清则使误判风险升高7倍。美国血库协会(AABB)建议,对于正反定型不符的标本,必须进行三重复检并增加抗H、抗AB等补充试剂,同时结合直接抗球蛋白试验排除自身抗体干扰。

分子生物学技术的革新价值

传统血清学方法在面对复杂亚型时存在局限性,而基因分型技术可揭示ABO基因的细微变异。例如O1等位基因的c.261delG突变会导致A抗原表达缺失,此时表型为O型但基因型实为A型。2011年河北省血液中心的案例显示,一例正定型为AB型、反定型为O型的患者,经PCR-SSP检测确认为O1O1V基因型,其血清中的冷凝集素是导致血清学矛盾的根源。

新一代测序技术(NGS)的应用更将分辨率提升至单核苷酸水平。上海交通大学的研究团队通过全外显子测序,在3例血清学无法定型的标本中发现了全新的ABO基因重组事件。这些突破表明,分子诊断不仅能解决临床疑难血型鉴定,还为研究血型进化提供了新视角。

ABO血型正反定型的科学价值在于其双重验证机制,而A型血的准确鉴定需要综合血清学、分子生物学和临床医学的多维度分析。随着精准医学的发展,建立包含基因分型的血型数据库将成为趋势。建议临床实验室:(1)对正反定型不符者强制开展补充试验;(2)推广分子检测在亚型鉴定中的应用;(3)建立区域性疑难血型会诊网络。未来研究应聚焦于开发快速基因分型芯片,以及探索血型抗原修饰在干细胞治疗中的潜在价值,从而为输血医学开辟更安全的新纪元。