在当代社会,亲子关系的确认常引发家庭与法律层面的双重关注。当一对父母均为A型Rh阳性血型时,若子女的血型出现与遗传规律不符的情况,人们往往会质疑:仅凭血型能否判断亲子关系?这一问题背后涉及复杂的遗传学原理、医学检测技术的局限性,以及社会认知的普遍误区。血型作为人体最基础的遗传标记之一,其科学价值与应用边界值得深入探讨。

一、血型遗传的基本原理

ABO血型系统与Rh血型系统是临床最常关注的遗传标记。ABO血型由第9对染色体上的A、B、O三个等位基因决定,其中A、B为显性基因,O为隐性基因。例如,A型血个体的基因型可能是AA或AO,Rh阳性则由第1号染色体上的D抗原存在决定,呈显性遗传特征。根据孟德尔遗传定律,父母若均为A型Rh阳性(假设基因型为AO和AO),其子女可能携带AA、AO或OO基因组合,表现为A型或O型,Rh阳性概率高达93%以上。

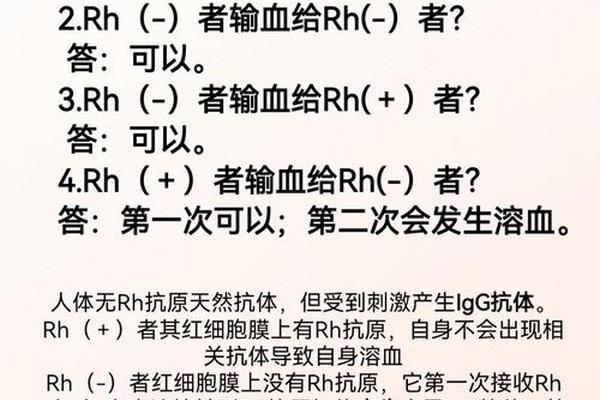

Rh系统的遗传更为复杂。Rh阳性(D抗原阳性)为显性性状,若父母中一方为Rh阴性(dd),另一方为Rh阳性(Dd),子女有50%概率遗传D抗原;若父母均为Rh阳性杂合子(Dd),子女仍有25%概率表现为Rh阴性。这种显隐关系的复杂性意味着,单纯通过Rh阳性结果无法直接推导亲子关系,需结合ABO系统综合分析。

二、血型鉴定的局限性

血型检测在亲子关系判断中仅能发挥排除作用,而非确认功能。以父母均为A型Rh阳性为例,若子女出现B型或AB型血,则可直接排除生物学亲缘关系,因为A型血父母无法传递B基因。当子女血型符合遗传规律时,并不能证明亲子关系成立。例如,A型父亲(AO)与O型母亲(OO)所生子女可能为A型或O型,但全球范围内存在数百万A型或O型人群符合该遗传条件,无法锁定特定亲子关联。

这种局限性的根源在于血型系统的低信息量。ABO系统仅有4种表型,Rh系统仅区分阴阳性,而DNA鉴定可分析数万个基因位点。研究表明,仅依赖ABO血型判断亲子关系的准确率不足30%,若结合Rh系统,排除误差率仍高达15%。历史上著名的“滴血认亲”误区正是源于对血型系统功能的高估,现代医学已明确其仅适用于输血配型等特定场景。

三、DNA鉴定的科学优势

相较于血型检测,DNA亲子鉴定通过分析短串联重复序列(STR)和单核苷酸多态性(SNP)等标记,准确率可达99.99%以上。每个个体从父母各继承50%的DNA片段,通过比对16-24个核心基因座,可构建唯一的遗传图谱。例如,某争议案例中,父母均为A型Rh阳性,子女血型符合遗传规律,但DNA检测发现3个STR位点不匹配,最终排除亲子关系。

DNA技术的突破性在于其多维度的信息捕获能力。血型仅反映单个基因座的表达,而DNA检测可覆盖全基因组0.1%的变异位点,即便发生基因突变(概率约0.1%),仍可通过增加检测位点排除干扰。DNA样本来源多样,血液、唾液、毛发等均可作为检测材料,极大提升了司法实践中的取证便利性。

四、社会认知与法律实践差异

公众对血型功能的认知偏差常引发家庭矛盾。部分文化中仍存在“血型决定亲缘”的朴素观念,例如日本民间盛行血型性格学说,我国部分地区亦有“血型不合则非亲生”的误解。这种认知与科学事实的割裂,导致许多家庭因血型问题产生信任危机。2018年上海某医院数据显示,约12%的亲子鉴定委托源于血型不符引发的猜疑,但最终仅3%确实存在非生物学亲缘。

法律层面则明确界定了血型与DNA证据的效力差异。我国《亲子鉴定技术规范》规定,血型检测不能作为独立证据,需辅以DNA鉴定结论;司法实践中,血型矛盾仅能作为启动正式鉴定的依据,而非判决依据。这种规定既尊重科学事实,也避免了因检测手段局限性导致的误判风险。

五、未来发展方向

尽管血型检测在亲子鉴定中作用有限,但其快速筛查价值仍不可忽视。研究者正尝试通过扩展血型系统检测范围提升信息量,例如同时分析Kell、Duffy等次要血型系统,可将排除准确率提升至70%。基于机器学习的血型遗传模型,可通过整合父母表型、地域族群等因素,动态预测子女血型概率分布,为争议案例提供初步风险评估。

对于技术层面,需加强公众科普以纠正认知偏差。医疗机构应在血型检测报告中明确标注“本结果不能作为亲子关系确认依据”,并通过社区教育项目普及遗传学常识。在法律框架内建立血型争议快速响应机制,既可缓解家庭矛盾,又能引导当事人理性选择DNA鉴定。

总结而言,血型A型Rh阳性可作为亲子关系的初步筛查工具,但其科学价值局限于排除非亲缘可能,而非确认生物学联系。DNA鉴定凭借其超高的信息维度与精确性,仍是当代亲子关系确认的“金标准”。未来研究应致力于血型系统的扩展应用与公众科学素养提升,在技术创新与社会认知之间构建更紧密的桥梁。