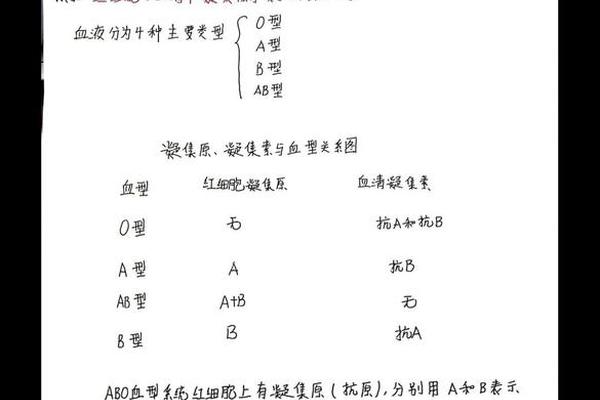

人类对血液奥秘的探索始于20世纪初,当奥地利科学家兰德施泰纳发现红细胞表面特异性抗原的存在时,一个全新的生物学领域由此展开。在ABO血型系统中,A型血因其独特的抗原-抗体组合成为医学研究的重点对象:其红细胞膜表面携带A凝集原,而血清中天然存在抗B凝集素。这种看似矛盾的分子配置,既构成了生命延续的免疫屏障,也成为输血医学中需要精确把控的关键因素。理解A型血的分子本质,不仅关乎临床救治的成败,更与人类对抗传染病、优化器官移植等重大医学课题密切相关。

凝集原的分子密码

A型血的核心特征在于红细胞膜表面的A抗原,这种由糖链和蛋白质构成的复合分子具有独特的空间构象。从化学结构来看,A抗原的形成始于前体物质H抗原的修饰——在N-乙酰半乳糖胺转移酶的催化下,H抗原末端的半乳糖连接上N-乙酰半乳糖胺基团,形成具有免疫原性的A型特异性表位。这种酶促反应由9号染色体上的ABO基因调控,当个体携带显性IA等位基因时,其编码的糖基转移酶将赋予红细胞A抗原特性。

分子生物学研究揭示,A抗原的表达呈现动态调控特征。在健康个体中,每个红细胞表面分布着约100万个A抗原位点,这些抗原以糖脂和糖蛋白形式镶嵌于细胞膜,形成树枝状突起结构。这种特殊的空间排布不仅增强了抗原的识别效率,还通过电荷排斥作用维持红细胞的悬浮稳定性。当遭遇B型血清中的抗A抗体时,抗原-抗体复合物通过空间位阻效应引发红细胞聚集。

血清凝集素的防御机制

A型血清中的抗B凝集素是天然免疫系统的重要组成部分。这类IgM型抗体在出生后6-12个月内形成,其产生机制与环境微生物的交叉抗原刺激密切相关。当肠道菌群中的某些多糖结构与B抗原类似时,免疫系统会误判为外来威胁,进而启动抗体生成程序。这种进化形成的免疫记忆,使得A型个体对携带B抗原的病原体具有先天抵抗力。

在输血实践中,抗B抗体的存在构成双重效应。一方面,它能有效清除异种血型的红细胞,防止输血反应;当紧急输注O型血时,供体血清中的抗A抗体与受体的A型红细胞可能产生迟发性溶血反应。研究显示,当输注量超过800ml时,即便进行血浆置换,受体仍可能出现血红蛋白尿等并发症。这解释了为何现代输血医学强调"同型输注"原则,仅在极端情况下谨慎采用O型血作为替代方案。

血型系统的动态平衡

A型血与其他血型的相互作用构成复杂的生物学网络。在遗传层面,A型表型的传递遵循孟德尔显性规律:当父母基因型为AO×AO时,子代有25%概率表现为O型;若为AA×AO组合,则所有子代均携带A型特征。这种遗传稳定性使得ABO血型成为法医学亲子鉴定的重要标记,其排除准确率可达99.9%。

临床实践中,A型血的特殊性在器官移植领域尤为突出。供体器官血管内皮细胞的A抗原可能引发受体免疫系统的强烈排斥,这种现象在心脏移植中的发生率高达34%。近年研究发现,通过血浆吸附技术清除抗HLA抗体,结合靶向免疫抑制剂的使用,可将A型供体器官的利用率提升20%以上。这种突破为缓解器官短缺问题提供了新思路。

临床应用的挑战突破

新生儿溶血病是A型血临床管理的重点难题。当O型血母亲怀有A型胎儿时,母体产生的IgG型抗A抗体可通过胎盘屏障,导致胎儿红细胞溶解。统计显示,此类病例中约15%会发展为核黄疸,造成不可逆的神经损伤。目前通过产前抗体效价监测、产后蓝光照射和丙种球蛋白输注的联合方案,已将严重并发症发生率控制在3%以下。

在血型改造技术领域,东南大学团队的最新突破令人振奋。他们从肠道共生菌中分离出Flavonifractor plautii菌株,其产生的N-乙酰半乳糖胺脱乙酰酶能在5分钟内将A型红细胞转化为O型,转化效率达99%。这种酶工程技术不仅解决了"万能血"短缺的困境,更开创了人工血型调控的新纪元。临床试验显示,改造后的O型红细胞在猕猴体内存活时间与天然O型血无统计学差异,为规模化应用奠定了基础。

未来研究的星辰大海

血型与疾病易感性的关联研究正打开新的维度。全基因组关联分析发现,A型人群的von Willebrand因子水平较O型高25%,这可能是其静脉血栓发生率高出30%的分子基础。在传染病领域,新冠病毒与A型红细胞的结合亲和力是O型的1.5倍,这为解释某些人群的重症化倾向提供了新视角。这些发现提示,未来个性化医疗需将血型纳入风险评估体系。

合成生物学为血型研究注入革新动力。美国学者正尝试将CRISPR基因编辑技术应用于造血干细胞,通过敲除ABO基因培育"通用型"红细胞。动物实验显示,这类改造细胞在输血后能保持120天的正常生命周期,且完全不引发免疫反应。随着生物打印技术的进步,3D打印的A型人造红细胞已实现90%的功能模拟,其携氧能力达到天然红细胞的85%。

从兰德施泰纳的原始发现到今天的分子改造技术,人类对A型血的认知已跨越生物学、遗传学、临床医学等多重维度。这种血型既承载着生命延续的密码,也映射着医学进步的轨迹。当前研究显示,通过整合基因组学、蛋白质工程和人工智能技术,我们有望在未来二十年实现血型屏障的全面突破。当血型不再成为医疗救治的制约因素时,人类将真正步入精准医学的新纪元。这要求科研工作者继续深入解析血型分子的作用机制,同时建立多学科协作的创新体系,让百年血型研究焕发新的生机。