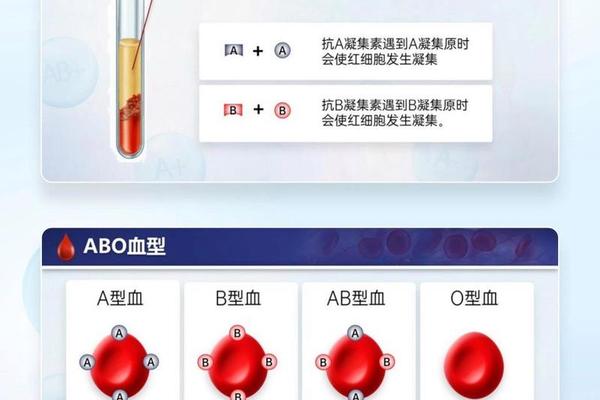

人类血型系统的复杂性远超大众认知,ABO与Rh系统的交叉分类构成了临床医学的核心框架。AB血型作为ABO系统中的一员,其定义基于红细胞表面同时存在A和B抗原的特性;而“熊猫血”这一俗称指向的是Rh血型系统中的Rh阴性群体,两者的分类标准属于完全独立的维度。据统计,中国汉族人群中Rh阴性比例仅为0.3%,若叠加AB型血在人群中的占比(约7%),AB型Rh阴性个体的出现概率将低于万分之三,堪称“熊猫血中的大熊猫”。

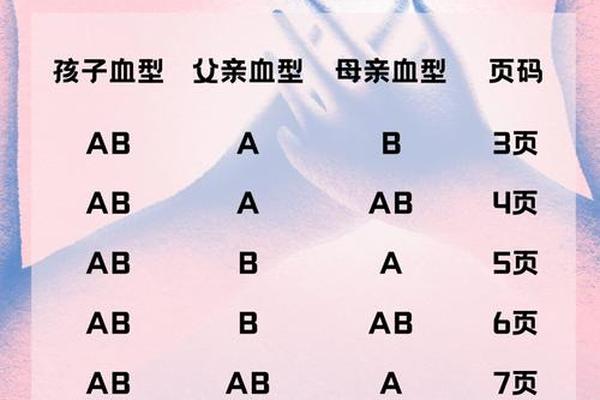

这种交叉分类的科学基础源于抗原表达的基因机制。ABO血型由9号染色体上的单一基因座控制,而Rh系统则涉及1号染色体上的RHD和RHCE基因簇。值得注意的是,RhD抗原的表达独立于ABO抗原,这意味着一个AB型血者既可能是Rh阳性(常见状态),也可能是Rh阴性(罕见状态)。临床案例中曾出现母亲为AB型Rh阴性、父亲为B型Rh阳性,新生儿却呈现O型Rh阴性的遗传学特例,这凸显了血型系统交叉分析的复杂性。

AB型与熊猫血的关联辨析

从定义层面而言,AB型血与熊猫血(Rh阴性)属于完全不同的分类体系。AB型仅反映红细胞表面的ABO抗原组合,而Rh阴性则特指红细胞缺乏D抗原的状态。根据国际输血协会标准,完整的血型报告需同时标注ABO与Rh类型,例如“AB型Rh阴性”才是真正的“AB型熊猫血”。

这种认知误区常导致公众混淆。2022年某三甲医院接诊的案例中,一位自述为“AB型熊猫血”的患者实际为AB型Rh阳性,其误解源于将AB型血本身的相对稀缺性(约占人口7%)与Rh阴性血(0.3%)混为一谈。数据表明,中国目前登记在册的AB型Rh阴性献血者不足2000人,这种双重稀缺性使得该类血型成为临床输血领域重点监控对象。

临床医学中的特殊意义

对于AB型Rh阴性个体,其临床输血需遵循严格的双重匹配原则。理论上,AB型Rh阴性受血者只能接受同型血液或O型Rh阴性血液,但在紧急情况下可临时接受Rh阳性AB型血浆(不含红细胞成分)。这种限制源于抗D抗体的产生机制:首次输入Rh阳性血液后,约70%个体会在8周内产生抗D抗体,导致二次输血时发生致命性溶血反应。

妊娠风险是该群体的另一重大挑战。若AB型Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘屏障引发母体免疫反应。研究表明,未进行抗D免疫球蛋白注射的初产妇中,约16%会产生抗D抗体,二胎发生新生儿溶血病的风险将升高至60%。2021年上海某医院通过储存式自体输血技术,成功为AB型Rh阴性孕妇完成剖宫产手术,该案例开创了稀有血型产科急救的新模式。

遗传学视角的交叉分析

AB型与Rh阴性血型的遗传遵循不同的孟德尔定律。AB型由显性等位基因IA和IB共显性表达决定,而Rh阴性则是RHD基因纯合隐性突变(hh)的结果。值得注意的是,约0.1%的Rh阴性个体存在RHAG基因突变导致的“伪Rh阴性”现象,这类患者的血清学检测结果与真性Rh阴性高度相似,但基因型分析可揭示本质差异。

在极端案例中,Hh血型系统(孟买型)的干扰可能造成表型误判。2019年宁夏发现的“Rh缺失型D--”病例显示,患者虽呈现AB型Rh阴性表型,但其基因型实际为罕见的HRO复合杂合突变,这类个体的输血相容性检测需采用分子生物学技术才能确保安全。

社会支持系统的构建挑战

建立AB型Rh阴性血的应急保障体系是公共卫生领域的重要课题。中国稀有血型库的登记数据显示,AB型Rh阴性志愿献血者的活跃率不足30%,这与该群体对反复献血的免疫顾虑直接相关。部分城市试行的“冰冻红细胞”技术可将保存期限延长至10年,但解冻复苏过程中的细胞损耗率仍高达15%,制约了该技术的广泛应用。

民间互助组织的兴起为这一困境提供了补充解决方案。例如“中国熊猫血联盟”通过区块链技术构建实时献血地图,2024年成功实现AB型Rh阴性血的跨省6小时紧急调配。但法律层面的献血补偿机制缺失,导致此类组织长期处于灰色地带。

与展望

AB型血与熊猫血的本质差异,折射出人类血型系统的多维分类特性。在精准医疗时代,血型研究正从血清学表型向基因多态性分析纵深发展。未来,CRISPR基因编辑技术可能实现对造血干细胞的RhD抗原修饰,而合成生物学培养的通用型人造血液或将彻底改写稀有血型救治格局。建议加强公众血型科普教育,完善稀有血型立法保障,推动血型检测技术纳入新生儿常规筛查项目,这将是构建全生命周期血液安全网络的关键突破点。