血型是人类血液的遗传标志,由红细胞表面的抗原类型决定。当提到“宝宝血型A阳性”时,它包含两层含义:一是ABO血型系统中的A型,即红细胞表面携带A抗原;二是Rh血型系统中的阳性,即存在D抗原。这种双重分类源于临床医学对输血安全的高度重视——ABO系统决定输血的基本相容性,而Rh系统则影响妊娠及多次输血的风险。

从生物学角度看,A型血的抗原由显性基因控制。如果父母中至少一方携带A基因,孩子可能表现为A型。Rh阳性则是显性遗传,只要父母中有一方携带D抗原基因,孩子即有较高概率为Rh阳性。值得注意的是,Rh阴性血型在亚洲人群中仅占0.3%-0.4%,因此A型Rh阳性属于常见血型组合。

遗传与家庭的血型密码

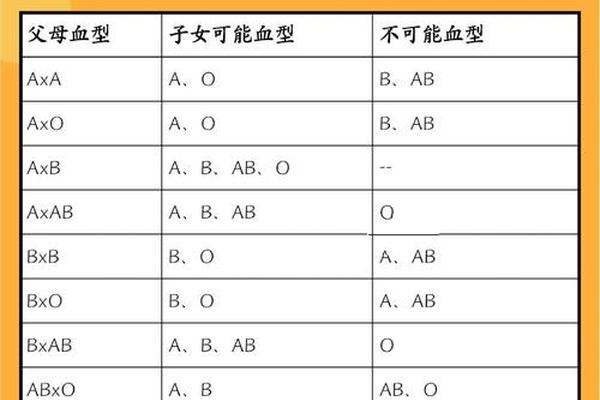

血型遗传遵循孟德尔定律。以A型Rh阳性为例,若父母分别为A型(AA或AO基因型)和O型(OO基因型),孩子可能继承A或O型;若父母均为A型(AO基因型),则孩子有25%概率为O型。Rh系统的遗传更为复杂:若父母均为Rh阳性杂合子(Dd),孩子有25%概率为Rh阴性(dd)。

临床案例显示,父母血型组合可能产生“意料之外”的结果。例如,A型母亲与B型父亲可能生下Rh阴性的“熊猫血”宝宝,这是因为ABO与Rh系统独立遗传。基因检测技术的发展使血型溯源更精准,DNA分析可揭示隐性基因携带情况,为罕见血型家庭提供生育指导。

临床医学中的双重意义

在输血医学中,A型Rh阳性需严格遵循同型输血原则。A型血可接受A型或O型供血,但因Rh阳性血占人群99%以上,通常无需担心Rh血源短缺。值得注意的是,Rh阴性患者若输入Rh阳性血,可能引发抗体反应,导致二次输血时发生溶血。

妊娠期血型管理尤为重要。若母亲为Rh阴性而胎儿为Rh阳性,母体可能产生抗D抗体攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病。这种情况在第二胎风险显著增加,需通过产前抗体筛查及Rh免疫球蛋白注射进行预防。但A型Rh阳性母亲无需此类干预,因其与Rh阳性胎儿的相容性良好。

健康管理与未来展望

研究表明,A型血人群对某些疾病的易感性存在差异。例如,A型抗原可能与胃酸分泌减少相关,导致消化系统疾病风险增加;亦有研究指出A型血人群的心血管疾病发病率略高。但这些结论仍需大规模队列研究验证,临床实践中不建议过度解读血型与疾病的关联。

未来研究方向可聚焦于血型分子机制与精准医疗的结合。例如,通过基因编辑技术调控抗原表达,或利用人工智能预测罕见血型需求。2024年浙江大学团队已实现Rh血型的无创产前筛查技术,为高危妊娠管理提供新思路。对普通家庭而言,了解血型知识有助于制定生育计划,如Rh阴性母亲提前储备脐带血等。

A型Rh阳性作为常见血型组合,既是遗传规律的体现,也是临床医学的重要参数。从输血安全到妊娠管理,血型认知为现代医疗提供基础保障。随着基因检测技术的进步,血型研究正从表型描述转向分子机制探索,未来可能在个性化医疗、疾病预防等领域发挥更大作用。对于家长而言,准确掌握孩子的血型信息,既能规避医疗风险,也能为家庭健康管理提供科学依据。建议在新生儿出生时即完善血型档案,并关注血型相关的最新医学进展。