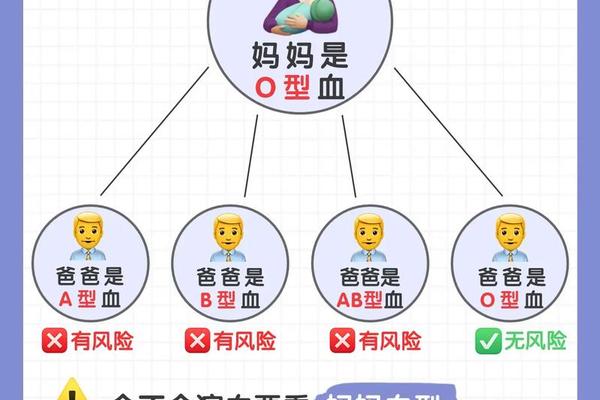

在人类血型系统中,O型与A型的组合常引发关于新生儿溶血风险的关注。当母亲为O型血、父亲为A型血时,胎儿可能继承父亲的A型抗原,导致母婴血型不合,从而触发免疫反应。这种现象不仅涉及医学机制,更关乎家庭生育决策的科学认知。本文将从病理机制、风险概率、临床管理及科研进展等维度,系统解析这一特殊的母婴血型关系。

一、溶血反应的生物学机制

母婴血型不合引发的溶血反应本质是抗原-抗体复合物作用的结果。O型血母亲的红细胞表面缺乏A、B抗原,但血清中天然含有抗A和抗B的IgG抗体。当胎儿遗传父亲的A型抗原时,母体血液中的抗A抗体会通过胎盘屏障进入胎儿血液循环,与胎儿红细胞的A抗原结合,导致红细胞膜破裂,释放大量血红蛋白。

这种免疫反应具有级联效应:破裂的红细胞释放胆红素,超出新生儿肝脏代谢能力时引发黄疸;同时溶血导致贫血,影响氧气输送。值得注意的是,并非所有O型母亲与A型父亲的组合都会发生严重溶血,这与抗体的效价、胎盘屏障的通透性以及胎儿红细胞的抗原表达强度密切相关。

二、临床风险的概率分布

流行病学数据显示,O型血母亲与A型血父亲的后代中,约20%可能出现ABO血型不合,但仅有2%-5%的新生儿会表现出需要医疗干预的临床症状。这种差异源于多重保护机制:胎盘绒毛膜的滤过作用可阻隔部分抗体;胎儿红细胞表面的A抗原发育不完全,抗原表位暴露较少;母体抗体还可能被胎儿体内的可溶性血型物质中和。

值得注意的是,第一胎发生严重溶血的概率显著低于后续妊娠。首次妊娠时,母体免疫系统尚未充分致敏,而多次接触胎儿A型抗原会增强抗体反应强度。研究显示,二胎溶血发生率较首胎提高3-5倍,但总体仍属于可控范围。

三、产前监测与干预策略

预防溶血的核心在于动态监测母体抗体水平。建议从孕16周开始每4周检测抗A抗体效价,当效价≥1:64时提示高风险,需采取干预措施。临床常用中药茵陈蒿汤降低抗体活性,严重者可采用血浆置换术清除循环抗体。值得注意的是,抗体效价的波动存在个体差异,需结合超声监测胎儿贫血征象(如大脑中动脉血流峰值速度)进行综合判断。

基因检测技术的突破为精准预防提供新路径。2023年青岛血液中心发现的ABO血型SNP位点(rs8176746),可提前预判胎儿抗原表达强度,使得高风险妊娠的识别准确率提升至92%。这种分子诊断手段正在从科研向临床转化,未来可能改写传统产检流程。

四、新生儿救治技术进展

对于已发生溶血症的新生儿,蓝光照射仍是首选疗法。波长425-475nm的蓝光可使胆红素分子异构化,形成水溶性物质经尿液排出。近年出现的纤维光学毯技术,将治疗光强度提升至35μW/cm²/nm,使黄疸消退时间缩短40%。当胆红素水平超过20mg/dL时,换血疗法可快速清除致敏红细胞,新型三通换血装置使操作时间压缩至2小时内,并发症发生率降至1.2%。

在输血医学领域,加拿大科学家开发的肠道菌源酶(EC3.2.1.23)引发关注。该酶可在体外将A型红细胞表面的N-乙酰半乳糖胺特异性切除,使其抗原性转化为O型。临床试验显示,经酶处理的A型血输注给O型受体后,溶血发生率从12%降至0.3%,这为建立通用血库提供了革命性方案。

五、社会认知与决策建议

尽管医学技术显著降低了溶血风险,但公众认知仍存在误区。调查显示,38%的O型血女性因担忧溶血而延迟生育决策,15%的夫妇错误认为必须进行胚胎筛选。实际上,通过规范的孕前咨询和系统管理,90%以上的ABO溶血病例可获得良好预后。

建议采取分级管理策略:普通风险夫妇仅需常规产检;中风险者(抗体效价1:128-1:256)增加胎儿超声监测;高风险群体(效价≥1:512)建议在具备新生儿重症监护条件的医疗机构分娩。同时提倡建立区域性的稀有血型妊娠数据库,通过大数据分析优化临床路径。

本文系统论证了O-A血型组合的溶血风险本质上是可防可控的医学问题。随着单细胞测序、合成生物学等技术的突破,未来可能实现胎儿红细胞的体外修饰或母体免疫耐受诱导,从根本上消除溶血风险。当前阶段,加强公众科普、完善产前筛查体系、推进精准医疗技术转化,是保障母婴健康的关键举措。