在人类的ABO血型系统中,A型与O型作为占比最高的两种血型类型(我国约30%人口为A型,30%为O型),其生物学特性和健康关联始终是医学研究的热点。从1900年奥地利学者兰德斯坦纳发现血型系统至今,科学家们逐渐揭示出血型抗原不仅是红细胞表面的身份标识,更与疾病易感性、遗传特征甚至社会行为模式存在复杂关联。本文将围绕A型与O型血的健康差异、性格特征及医学应用展开探讨,试图解开基因编码背后的生命密码。

健康风险的基因烙印

大量流行病学研究显示,A型血人群在特定疾病领域呈现显著风险特征。2022年《神经学》杂志发表的跨国研究揭示,A型血患者早发性中风风险比其他血型高18%,其血液中纤维蛋白原和胆固醇水平普遍偏高,导致动脉粥样硬化风险增加。在癌症领域,上海交通大学团队追踪1.8万人20年的数据显示,A型血人群胃癌发病风险比其他血型高38%,癌风险增加23%,这可能与消化道细胞表面A抗原促进肿瘤转移的特性相关。

相较之下,O型血展现出独特的健康优势。哈佛大学20年追踪8.95万人的研究发现,O型血人群心脏病风险比其他血型低5-23%。其血液中特殊的化学物质能促进循环,降低血栓风险,使得深静脉血栓发生率比非O型血低30%。英国脑科学研究更发现,O型血人群大脑灰质体积更大,阿尔茨海默病风险降低35%,这种神经保护效应可能源于基因调控下的神经发育差异。

性格特质的科学辩证

尽管民间长期流传"血型性格论",但学术界对其科学性的争议从未停息。日本学者古川竹二1927年提出的理论认为A型血人群谨慎克制,O型血自信果断,这类观点在亚洲社会影响深远。现代心理学研究却呈现矛盾结果:2016年《国际家庭科学杂志》分析数万人数据,发现血型与MBTI人格维度无统计学关联,而2025年中国社交媒体调查显示,60%受访者自述性格特征与血型描述吻合。

这种认知差异源于社会心理的复杂作用。神经生物学研究发现,A型血人群血清素转运体基因多态性可能影响情绪调节,但环境因素的作用远大于遗传。例如医疗工作者中的O型血群体因职业特性,普遍表现出更强的抗压能力,这说明后天经历对行为模式的塑造远超先天血型影响。学术界普遍认为,血型与性格的关联更多是心理暗示的结果,而非生物学决定论。

遗传密码的医学革命

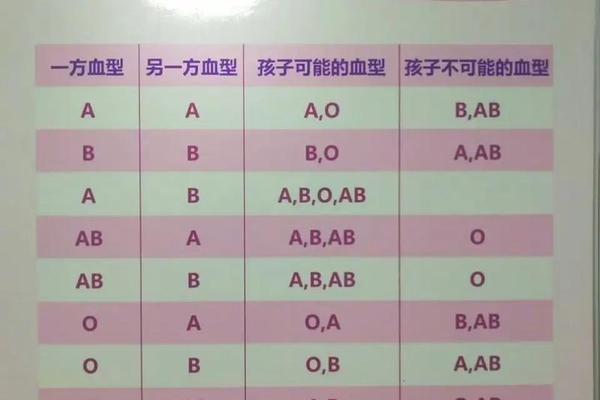

血型遗传规律为法医学和临床医学带来革命性突破。根据孟德尔定律,A型(AA/AO)与O型(OO)结合,子女只会出现A或O型,这种特性在亲子鉴定中具有重要价值。2025年东南大学团队在《实验血液学与肿瘤学》发表的突破性研究,利用肠道菌源酶成功将A型红细胞转化为通用O型,该技术可将血液转化效率提升至99%,为缓解血库短缺提供新方案。

在疾病预防领域,基因编辑技术正试图改写血型命运。针对A型血胃癌高发特性,研究人员开发出靶向清除消化道A抗原的基因疗法。而O型血人群虽然先天健康优势明显,但其对霍乱弧菌和大肠杆菌易感的弱点,也催生出特异性疫苗的研发。这些医学进展昭示着,未来人类或许能通过干预血型相关基因表达,实现疾病的精准防控。

生命蓝图的多元解读

血型系统作为人类进化的重要遗产,既镌刻着祖先与病原体抗争的历史记忆(如O型血对疟疾的抵抗力),也预示着个体化医疗的新方向。当前研究证实,A型与O型的健康差异本质是抗原-抗体相互作用的宏观显现,而性格特质更多是社会文化建构的产物。对于普通民众而言,了解血型风险不等于接受命运安排——A型血人群通过控制血脂、定期胃肠镜筛查可降低80%相关疾病风险,O型血群体则需加强肠道健康管理。

未来研究应着力于三方面突破:一是建立百万级血型健康动态数据库,厘清基因与环境的作用权重;二是开发血型特异性健康干预方案,如针对ABO抗原的个性化营养指南;三是深化血型转换技术的临床应用,让"万能供血者"真正解决医疗资源分布不均问题。正如诺贝尔奖得主兰德斯坦纳所言:"血型不仅是生命的密码,更是医学进步的阶梯。"在基因组学时代,这道阶梯正延伸向更广阔的生命科学疆域。