在临床医学中,血型抗体检测是保障输血安全、预防新生儿溶血病及器官移植排斥的关键技术。以A血型抗体检测为例,其核心是通过识别血清中针对A抗原的特异性抗体(如抗A抗体),判断个体血型相容性及免疫状态。这类检测不仅涉及ABO系统的抗原抗体反应,还需考虑亚型变异、抗体效价及不规则抗体的存在。随着分子生物学技术的发展,血型抗体检测正从传统血清学方法向高通量、精准化方向演进,成为现代精准医疗的重要支撑。

血型抗体检测的基本原理

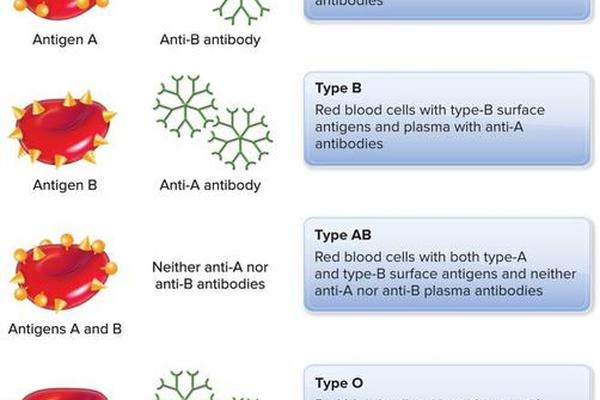

血型抗体检测的核心在于抗原-抗体的特异性结合。以ABO系统为例,A型血液的红细胞表面携带A抗原,血清中天然存在抗B抗体;而B型血液则携带B抗原和抗A抗体。检测时,通过已知抗原的标准红细胞与待测血清反应(反定型),或利用标准抗体试剂与待测红细胞反应(正定型),观察凝集现象以确定血型。

对于抗A抗体的检测,需区分IgM和IgG两种类型。IgM为天然抗体,分子量大,在盐水中可直接引发红细胞凝集;而IgG属于免疫抗体,需通过抗人球蛋白试验(Coombs试验)等增强技术才能显现反应。值得注意的是,某些病理状态(如自身免疫性疾病)或特殊人群(如孕妇、新生儿)的抗体效价可能异常,需结合临床背景综合判断。

检测技术的分类与革新

传统血清学方法仍是血型抗体检测的基础。玻片法操作简便但灵敏度低,适用于大规模筛查;试管法通过离心加速抗原抗体反应,显著提升检测效率,尤其适用于急诊场景。例如,A亚型(如A2、Ax)的鉴定需依赖试管法增强反应强度,避免弱抗原漏检。

现代技术如凝胶微柱法和流式细胞术则实现了检测的标准化与精准化。凝胶微柱法利用层析原理分离凝集细胞,可定量分析抗体效价,其灵敏度是传统方法的10倍以上。流式细胞术通过荧光标记抗体,能在单细胞水平检测抗原表达强度,对复杂抗体(如抗A1、抗H)的识别具有独特优势。研究显示,流式细胞术检测抗A-IgG效价的灵敏度比试管法高32%。

临床应用的多维价值

在输血医学领域,抗A抗体检测直接关系输血安全。若O型供血者血清中抗A效价超过1:64,其血浆输注给A型患者可能引发溶血反应。对于ABO血型不相容器官移植(如A型受体接受B型供肝),需通过免疫吸附或血浆置换将抗A抗体效价降至1:8以下,以降低超急性排斥风险。

母婴血型不合的防治是另一重要场景。O型孕妇若携带高效价抗A IgG抗体(>1:512),胎儿发生新生儿溶血病的风险显著增加。通过孕期抗体效价动态监测,可及时采取胎儿宫内输血或提前分娩等干预措施。罕见血型系统(如Duffy、Kidd)的抗体筛查,依赖多重检测技术组合,以避免输血后迟发性溶血。

技术挑战与未来方向

当前检测技术仍面临抗体多样性带来的挑战。例如,A亚型中Ax与Aend的血清学表现相似,需结合吸收放散试验或分子分型才能准确鉴别。基因重组导致的顺式AB型(如CisAB09)可能同时表达A、B抗原,需开发特异性单克隆抗体以提高检测特异性。

未来发展方向集中于多维度整合检测。分子生物学技术(如PCR-SSP、NGS)可解析ABO基因的单核苷酸多态性,辅助罕见亚型鉴定。人工智能算法在抗体模式识别中的应用,有望实现复杂样本的自动化判读。例如,深度学习模型可通过分析流式细胞术的荧光信号图谱,预测抗体的临床意义等级。

血型抗体检测作为连接基础免疫学与临床实践的关键技术,其价值已从传统的血型鉴定拓展至个体化医疗领域。通过整合血清学、分子生物学及人工智能技术,未来检测体系将实现更高灵敏度、更广覆盖度的突破。建议建立区域性稀有血型数据库,推动检测标准国际化;同时加强多学科协作,探索抗体-抗原相互作用的动态机制,为新型免疫抑制疗法提供理论支撑。在精准医疗时代,血型抗体检测的技术革新将持续为人类健康保驾护航。