在医学与遗传学的交叉领域中,血型系统不仅是生命科学的重要课题,更是临床医疗实践的关键依据。当一个人的血型报告显示为“A型Rh阳性”,这不仅意味着其红细胞表面携带A抗原和D抗原的组合,更揭示了ABO与Rh两大血型系统共同作用下的生理特征。作为全球约99.7%亚洲人群的常见血型组合,A型Rh阳性既承载着基因传承的规律,也暗含着输血医学、母婴健康等领域的复杂机制。本文将从科学定义、临床价值、遗传规律及检测技术四个维度,系统解析这一血型组合的深层内涵。

ABO与Rh血型系统的协同作用

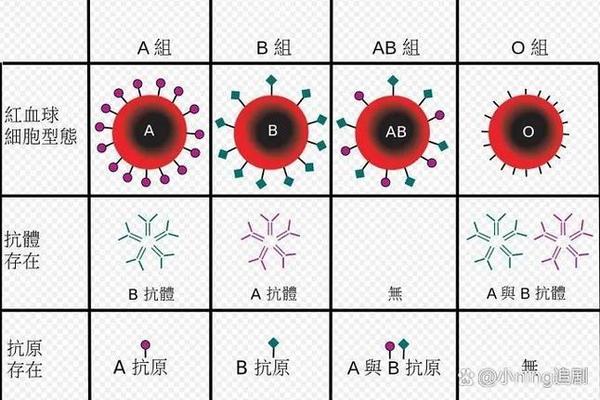

ABO血型系统是人类最早被发现的血型分类体系,其核心在于红细胞表面的A、B抗原分布。A型血个体的红细胞膜上存在A抗原,血清中含有抗B抗体,这一特性源自基因编码的α-1,3-N-乙酰氨基半乳糖转移酶活性。而Rh血型系统则以D抗原为关键标志,阳性者红细胞携带该抗原,其命名源于恒河猴(Rhesus Macacus)实验中的发现。两大系统的协同作用构成了完整的血型表达:A型Rh阳性意味着个体同时具备ABO系统的A型特征与Rh系统的D抗原表达。

这种双重系统的生物学意义在于抗原-抗体的精密平衡。当A型Rh阳性血液接触B型抗原时,其血清中的抗B抗体会立即启动免疫反应;而Rh阴性受血者输入Rh阳性血液后,D抗原会触发抗体生成,导致二次输血的溶血风险。这种免疫学机制解释了为何血型匹配需同时考虑ABO与Rh系统的兼容性。

临床医学中的核心价值

在输血医学领域,A型Rh阳性者的血液兼容性遵循特定规则。作为供血者,其红细胞可安全输注给同型或AB型Rh阳性患者,而血浆则需避免含有高浓度抗B抗体的情况。值得注意的是,虽然Rh阳性者可接受Rh阴性血液,但反向输注将引发严重免疫反应,这种单向兼容性源于D抗原的强免疫原性。

母婴健康领域的研究显示,Rh血型不合可能引发新生儿溶血病。当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的D抗原通过胎盘刺激母体产生IgG抗体,二次妊娠时这些抗体会攻击胎儿红细胞。尽管A型Rh阳性母亲在此类风险中处于相对安全地位,但ABO血型不合仍可能导致轻度溶血,特别是在O型母亲孕育A型胎儿的情况下。

遗传机制的复杂呈现

A型Rh阳性的遗传遵循孟德尔定律的叠加模式。ABO系统中,A型由AA或AO基因型决定,其中A为显性基因;Rh系统中,D抗原的存在由显性D基因控制。父母若携带AO和DD基因型,子女有50%概率继承A型特征,而D基因的显性表达使Rh阳性呈现绝对优势。

人群流行病学数据显示,我国汉族A型血占比约31%,其中Rh阳性比例高达99.6%。这种分布与基因突变及自然选择密切相关,研究显示D抗原的存在可能增强对某些传染病的抵抗力。值得注意的是,新疆部分少数民族的Rh阴性比例达5%,提示地理与族群因素对血型分布的深远影响。

检测技术的精准化发展

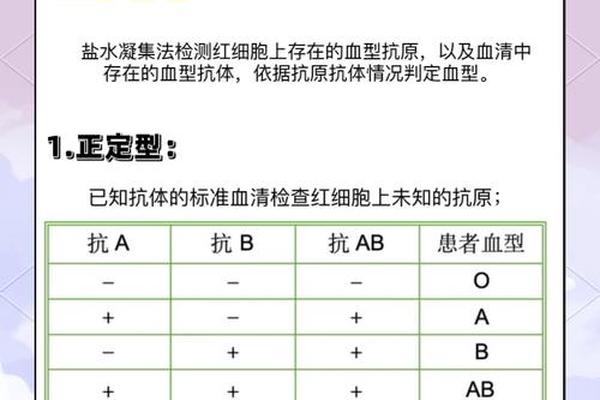

现代血型鉴定已从传统的玻片法发展为分子诊断技术。微柱凝胶法的应用实现了ABO与Rh血型的同步检测,其通过抗原-抗体在凝胶介质中的特异性反应,可准确区分弱D亚型。对于A型Rh阳性的确认,需进行正反定型:正向试验使用抗A血清验证抗原存在,反向试验则通过B型红细胞凝集反应确认抗B抗体活性。

基因检测技术的突破为血型研究开辟了新维度。PCR技术可识别ABO基因的SNP位点,而二代测序能全面解析RHCE与RHD基因的复杂多态性。这些技术不仅解决了血清学检测中弱D表型的误判问题,更为罕见血型的精准配型提供了可能。

未来展望与建议

随着精准医学时代的到来,血型研究正在向分子机制纵深发展。针对A型Rh阳性群体,探索D抗原表位多样性对输血反应的影响、ABO糖基转移酶活性与疾病易感性的关联,将成为重要研究方向。建议临床机构加强弱D表型的鉴别能力,建立区域性稀有血型库,同时推进公众血型认知教育,以优化输血安全与母婴健康管理。

A型Rh阳性作为普遍存在的血型组合,其科学内涵远超简单的分类标签。从抗原-抗体相互作用的微观世界,到族群遗传的宏观分布,这一血型特征深刻反映了生命科学的精妙与复杂。对其实质的深入理解,不仅关乎个体医疗安全,更是推动输血医学进步、完善公共卫生体系的重要基石。