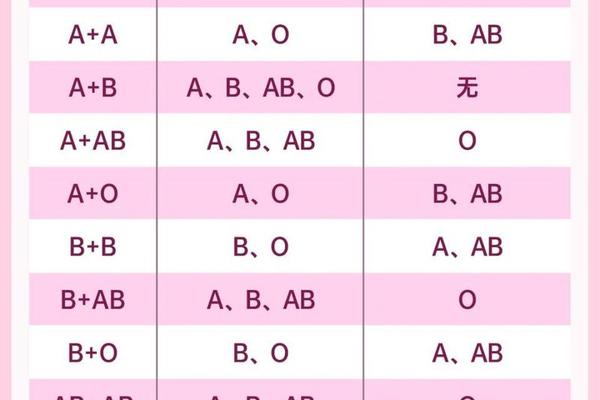

在ABO血型系统中,A型与O型父母的子女血型遵循明确的遗传规律。根据孟德尔遗传法则,A型血的基因型可能是AA或AO,而O型血则为OO。当A型(AO)与O型(OO)结合时,子女有50%的概率遗传A型(AO),50%的概率为O型(OO)。从生物学角度,A型与O型父母的子女仅可能为A型或O型,不可能是B型或AB型。

值得注意的是,血型遗传存在极少数例外情况。例如,基因突变或亚型(如ABw亚型)可能导致血型检测结果偏离常规规律。若父母一方为罕见的孟买型或嵌合体血型,也可能打破传统遗传模式。但这些情况在统计学上属于小概率事件,普通人群的血型匹配仍以经典遗传规律为主。

二、性格适配的争议与真相

民间常流传“A型严谨、O型务实”的性格关联论,认为这两种血型在互补性上具有优势。例如,A型血个体常被描述为细致守序,O型血则被认为更具行动力,两者结合可能形成理性与执行力并存的家庭模式。日本学者古川竹二曾提出类似观点,认为A型与O型在目标导向上存在天然默契。

现代科学普遍否定血型决定性格的假说。台湾学者对2681人的大规模调查显示,血型与MBTI性格维度无显著相关性。日本九州大学研究团队通过万余人数据分析,进一步证实血型与性格特质间不存在统计学关联。心理学界认为,所谓“血型性格”更多是社会刻板印象的投射,而非生物学事实。A型与O型的般配程度,应回归个体差异与社会适应性分析,而非依赖血型标签。

三、健康风险的关联研究

从医学角度看,A型与O型组合需关注特定健康风险。流行病学研究表明,A型血人群患心血管疾病的风险较O型高20%,而O型血对疟疾等感染的抵抗力更强。当这两种血型结合时,需注意子女可能继承不同的健康倾向,例如A型后代需加强心脑血管监测,O型后代则需关注凝血功能。

妊娠健康方面,O型血女性与非O型配偶结合时,胎儿发生ABO溶血的概率为15%-25%,但严重溶血发生率不足1%。临床建议此类夫妇在孕期进行抗体效价监测,必要时采取干预措施。值得注意的是,ABO溶血通常症状较轻,且可通过蓝光治疗等现代医疗手段有效控制。

四、医疗场景的互补特性

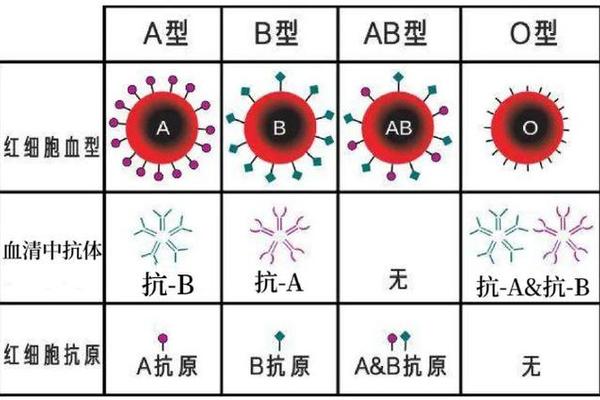

在输血医学中,A型与O型展现特殊互补性。O型血作为“万能供血者”,其红细胞可安全输注给A型患者;而A型血浆因不含抗A抗体,亦可反向支援O型血患者。这种生物学特性在家庭紧急用血时可能发挥重要作用,但需注意现代输血医学强调同型输注原则,异型输血仅限极端情况。

从器官移植视角,O型供体具有更高兼容性。研究显示,通过酶处理技术可将A型肾脏转化为O型,提升移植成功率。这为A型与O型家庭成员的器官互助提供了新的可能性,但该技术仍处于临床试验阶段,尚未大规模应用。

五、文化认知的社会建构

血型文化在东亚社会形成独特现象。日本企业曾流行“血型招聘”,认为A型员工适合财务岗位,O型适合销售岗位。这种文化投射反映出血型认知的社会建构特性,而非生物学本质。在中国,血型婚配说常与生肖、星座等民俗信仰交织,形成复合型择偶观念。

人类学研究指出,血型标签实质是简化的人际认知工具。将复杂性格特征归因于血型,可降低社交决策成本,但这种认知模式易导致偏见。破除血型决定论,需要加强科学传播,推动公众建立基于实证的婚恋观。

A型与O型的结合在遗传学上稳定可控,子女血型可精准预测;性格适配度需摒弃伪科学标签,关注个体特质;健康管理可借助现代医学实现风险防控;医疗互补性为家庭健康提供额外保障。未来研究应深入探索血型抗原对免疫微环境的影响机制,以及文化因素如何塑造血型认知。建议婚恋决策以实际相处体验为核心,将血型仅作为生物学参考维度之一。

随着基因编辑技术的发展,科学家已实现血型抗原的人工修饰,这或许将重构传统血型认知体系。但在与技术成熟前,遵循自然遗传规律,建立科学婚育观,仍是维护家庭健康的最优选择。