在生育过程中,母婴血型不合可能引发新生儿溶血病,这一疾病因母婴免疫反应导致胎儿红细胞被破坏,从而威胁新生儿健康。尽管ABO溶血多与O型血母亲相关,但关于“A型血母亲是否需要查溶血”的疑问仍引发广泛关注。本文将从医学机制、风险评估、临床实践等多个角度探讨这一问题,并结合研究数据与临床案例,为A型血母亲提供科学建议。

一、新生儿溶血的病理机制

新生儿溶血病的核心机制是母婴血型抗原的免疫排斥反应。当胎儿红细胞表面的抗原(如A、B或RhD抗原)通过胎盘进入母体血液循环时,若母体缺乏相应抗原,会触发免疫系统产生IgG抗体。这些抗体经胎盘返回胎儿体内,与红细胞结合并引发溶血反应,导致黄疸、贫血甚至胆红素脑病等严重后果。

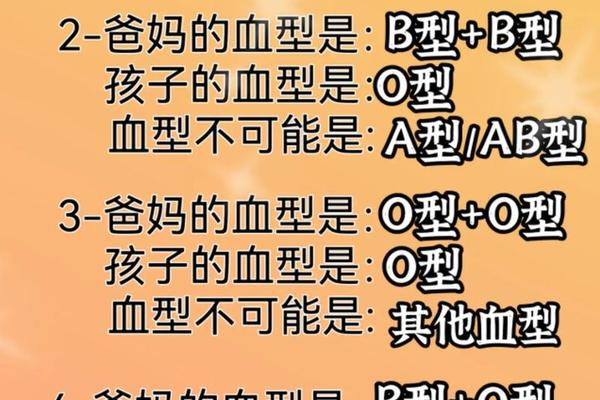

在ABO血型系统中,O型血母亲因天然存在抗A、抗B抗体(IgG型),更易与A/B型胎儿发生溶血反应,占所有ABO溶血病例的85%以上。而A型血母亲通常仅携带抗B抗体,若胎儿为B型或AB型血时,理论上存在溶血风险。但研究表明,A型母亲产生的抗B抗体效价普遍较低,且胎儿红细胞表面的B抗原表达较弱,因此实际发病率显著低于O型母亲。

二、A型血母亲的溶血风险评估

1. 血型组合的潜在风险

A型血母亲与不同血型配偶结合时,胎儿可能遗传的血型包括A型、O型(若配偶为A/O型)或B/AB型(若配偶为B/AB型)。其中,胎儿为B型或AB型时,母体抗B抗体可能引发溶血反应。临床数据显示,此类情况导致的ABO溶血病例不足总病例的5%。例如,一项针对1,652例母婴血型不合的研究发现,A型母亲的新生儿溶血发生率仅为2.3%,显著低于O型母亲的20.9%。

2. Rh血型的叠加影响

除ABO系统外,Rh血型不合可能带来更严重的溶血风险。若A型母亲为Rh阴性,而胎儿遗传父亲的Rh阳性血型,可能引发Rh溶血病。此类溶血在第一胎通常不发病,但随着妊娠次数增加,母体抗体效价升高,后续胎儿风险急剧上升,甚至可能导致胎儿水肿或死胎。Rh阴性A型母亲需特别关注抗体筛查与预防性治疗。

三、检查与诊断的科学依据

1. 产前抗体效价监测

对于A型血母亲,产前检查应重点关注IgG抗B抗体效价及Rh抗体状态。常规建议在孕16周首次检测抗体效价,此后每4-6周复查一次。若抗B效价≥1:64或Rh抗体阳性,需结合超声监测胎儿贫血征象(如肝脾肿大、胎盘增厚)。值得注意的是,即使抗体效价升高,也不等同于必然发生溶血。例如,一项研究显示,抗B效价1:128的孕妇中仅12.5%的新生儿出现溶血症状。

2. 新生儿溶血筛查

分娩后,建议对高危新生儿进行溶血三项检测(直接抗人球蛋白试验、游离抗体试验、抗体释放试验)。A型母亲所生B/AB型新生儿若出现24小时内黄疸、血红蛋白<145g/L或网织红细胞>6%,需高度警惕溶血可能。临床实践表明,此类患儿通过光疗、丙种球蛋白输注等干预,96%以上可有效控制病情。

四、预防与干预策略

1. 产前预防措施

对于抗体效价升高的A型母亲,可采取中西医结合治疗。中药如茵陈蒿汤可调节免疫反应,降低抗体效价;西医推荐孕28周后口服苯(30mg/d),通过诱导胎儿肝酶活性增强胆红素代谢能力。Rh阴性母亲需在孕28周及产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,阻断抗体生成。

2. 产后管理要点

新生儿出生后需立即断脐并保留脐血备检。光疗作为一线治疗手段,可将胆红素代谢速率提高2-3倍,重症患儿可采用双面蓝光(波长425-475nm)连续照射。对于胆红素水平>25mg/dL的极危重病例,换血疗法仍是挽救生命的有效手段,但需严格掌握适应证。

五、争议与临床建议

目前学界对A型母亲常规筛查的必要性仍存争议。支持者认为,尽管发病率低,但早期筛查可避免漏诊导致的神经损伤;反对者则指出过度检查可能增加孕妇焦虑与经济负担。综合现有证据,建议以下人群优先筛查:

1. Rh阴性A型母亲:无论胎儿父亲血型,均需全程监测Rh抗体;

2. 配偶为B/AB型血的A型母亲:孕中期起检测抗B效价;

3. 有不明原因流产史或溶血儿分娩史的母亲:需排查罕见血型抗体(如抗M、抗Kell)。

未来研究可进一步探索基因检测技术在预测新生儿溶血中的应用,例如通过母血游离DNA分析胎儿血型,从而减少侵入性检查的风险。

A型血母亲的新生儿溶血风险虽低于O型母亲,但特定血型组合仍存在发病可能。通过科学的产前抗体监测、产后及时干预及个体化风险管理,可显著改善母婴结局。建议临床医生结合孕妇血型、抗体效价及胎儿发育指标制定分层管理方案,同时加强公众教育,消除“A型血无需查溶血”的认知误区。随着精准医学的发展,基于生物标志物与人工智能的预测模型或将为该领域带来新的突破。