血液作为生命的源泉,其多样性远超出常人的认知。在ABO血型系统中,A型血约占全球人口的40%,但其中某些特殊亚型却在人群中呈现出惊人的稀缺性——当A型血与Rh阴性、Fya抗原缺失等特征叠加时,便构成了医学界所称的"双重稀有血型"。这类血型携带者不仅面临输血困境,更承担着维系同类生命希望的特殊使命。

双重稀有的生物学密码

血型系统的复杂性远超ABO与Rh的简单组合。人类已发现45个血型系统,每个系统都包含数十种抗原表达模式。以A型Rh阴性血为例,其在中国汉族人群中的出现概率仅为0.3%,若同时携带Fya抗原阴性特征,匹配概率更会骤降至0.03%。这种生物学特征的叠加,源自基因座点的多重突变,如2023年江苏发现的全球首例A3亚型,就是ABO基因新突变导致的特殊表达。

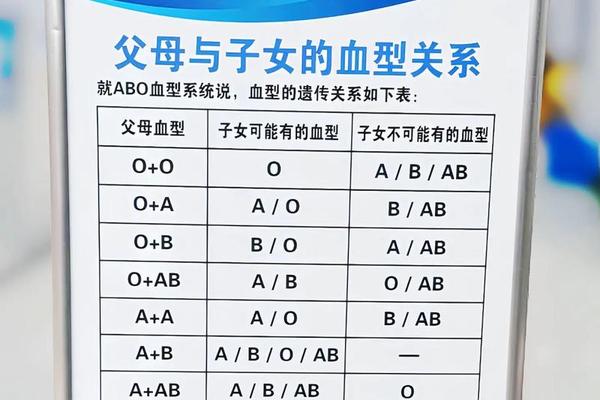

分子遗传学研究表明,血型抗原的表达具有显性遗传特征。当父母双方分别携带不同稀有血型基因时,子代可能出现"基因重组型稀有血型"。例如孟买型血的形成,涉及H抗原基因的隐性突变,这类个体在常规检测中常被误判为O型,但实际其红细胞缺乏H抗原。这种生物学特性使得稀有血型A型人群在医疗检测中需要更精密的分析技术。

输血治疗的生死博弈

对于稀有血型A型患者而言,输血既是救命稻草,也可能成为致命威胁。首次异型输血时,约66%的个体会产生特异性抗体,这些抗体如同潜伏的"生物",在二次输血时会引发剧烈溶血反应。2020年深圳某癌症患者的案例极具警示性:该患者因多次输血产生抗-Fya、抗-E、抗-c三重抗体,最终在1/1000的概率中寻得匹配血液。

临床实践揭示,自体输血成为重要解决方案。浙江某肺肿瘤患者采用术前自体储血结合术中血液回收技术,成功规避了异体输血风险。但对于急诊患者,这种"血液银行"模式难以实施。建立十年之久的深圳稀有血型库便显现出关键价值,其保存的冰冻红细胞在解冻后仍保持90%以上的细胞活性。

献血网络的构建机制

稀有血型A型献血者的招募需要精准的"雷达系统"。浙江省血液中心通过5000余份O型血筛查,在8个月内锁定15名Fya阴性献血者,这种定向筛查模式大幅提升效率。现代血型数据库不仅记录ABO与RhD信息,更涵盖Kidd、Duffy、MNS等9个次要血型系统的完整抗原谱,形成多维度的"血液指纹"识别体系。

互助联盟的建立改变了传统救援模式。榆林稀有血型团队通过700人的络,实现4小时内应急响应,这种"以稀救稀"的闭环系统显著提升救治成功率。移动献血车的空间覆盖创新同样值得关注,杭州富阳的案例证明,将采血点布局在商业综合体等人流密集区,可使应急献血响应时间缩短至2小时。

特殊群体的责任困境

稀有血型A型献血者常陷入"救人与自保"的困境。53岁的民警龚依宏在接到急救电话后,突破年龄限制完成第6次献血,这种个体奉献精神令人动容。但群体数据显示,仅有12%的稀有血型者能保持定期献血习惯,部分源于对"血液银行"制度的不信任——担心紧急用血时无法获得同等保障。

政策层面亟待建立双向保障机制。日本推行的"稀有血型医疗积分"制度值得借鉴,献血者通过捐献积累积分,可兑换优先用血权或医疗保险优惠。基因编辑技术为血型改造带来新可能,2023年我国学者成功将O型红细胞改造为Rh阴性A型,这项技术若实现临床应用,或将彻底改写稀有血型救治格局。

在生命科学飞速发展的今天,稀有血型A型人群既是医学研究的宝贵样本,也是人类基因多样性的活体见证。他们的存在警示我们:每个生命都是独特的生物学奇迹,构建更完善的血液保障网络,不仅需要技术创新,更需要社会共识的凝聚。未来研究应聚焦于基因图谱的精准解析、人工血液的规模化制备,以及基于区块链技术的全球稀有血型共享平台建设,让"以血续命"的古老命题,在科技与人文的双重加持下,绽放新的生机。