近年来,多项大规模研究将血型与中风风险的联系推至公众视野。2022年一项覆盖17,000名中风患者和60万对照组的荟萃分析发现,A型血人群在60岁前的中风风险比其他血型高出16%。这一结论引发广泛关注,但同时也带来疑惑:血型是否真的能预示健康危机?背后的机制是什么?我们又该如何理性应对?

一、遗传学证据与风险量化

全基因组关联研究(GWAS)揭示了血型基因与早发性中风的显著关联。在马里兰大学主导的研究中,研究者发现决定ABO血型的基因位点(9q34.2)与中风风险存在统计学关联。具体而言,携带A型血基因变异的人群早发中风风险升高16%,而O型血人群风险降低12%。值得注意的是,这种风险差异仅存在于60岁前的早发性中风群体中,60岁后的晚发中风风险未呈现显著差异。

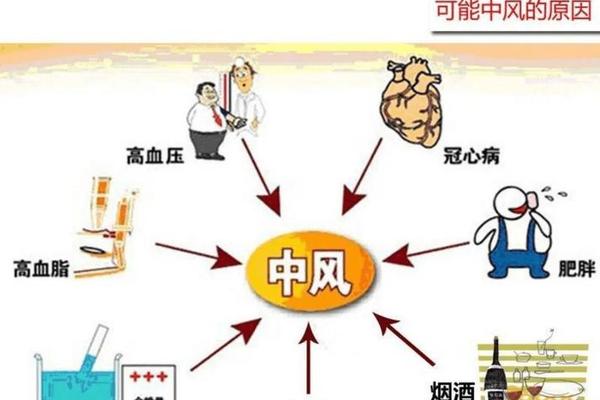

尽管数据看似惊人,研究者强调这种额外风险的实际临床意义有限。以美国为例,每年约80万中风病例中,早发性仅占四分之一,且A型血人群的绝对风险增幅仅为0.16%。这意味着每10万A型血人群中,早发中风病例仅比O型血多出约16例,远低于高血压、吸烟等因素带来的风险增量。

二、生物学机制的探索

凝血系统的异常激活被认为是关键机制。A型血人群的von Willebrand因子(vWF)水平显著高于其他血型,这种促凝蛋白可加速血小板聚集。实验显示,A型血个体的vWF浓度比O型血高25%,导致血液处于高凝状态。A型抗原可能通过修饰血管内皮细胞表面糖蛋白,增强炎症因子释放,形成促血栓微环境。

免疫系统的特异性反应也参与其中。日本学者发现,A型血人群的单核细胞对炎症刺激更为敏感,其释放的IL-6和TNF-α水平比其他血型高30%。这种慢性低度炎症状态会损伤血管内皮,促进动脉粥样硬化斑块破裂。马里兰大学的Kittner教授指出,这些机制可能共同构成A型血的"血栓易感体质"。

三、风险分层的年龄特异性

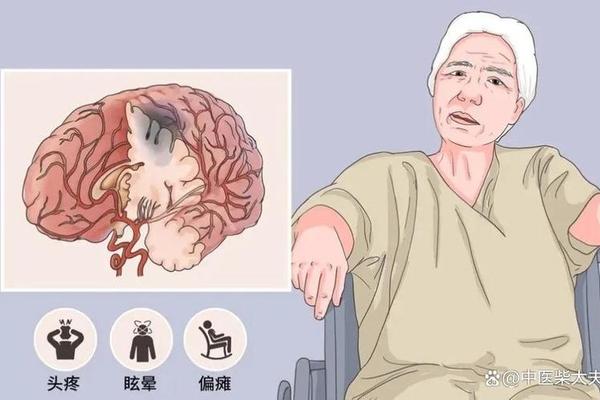

早发与晚发中风的病理机制存在本质差异。60岁前的中风多由非传统危险因素驱动,如遗传易感性和高凝状态。研究显示,A型血在早发组中的风险贡献度达5.8%,但在晚发组中降至1.2%。这可能与衰老过程中其他风险因素(如动脉硬化、糖尿病)的主导作用增强有关。

这种年龄差异对预防策略具有启示意义。对于年轻A型血人群,建议加强凝血功能监测,如定期检测D-二聚体和纤维蛋白原水平。而60岁以上人群则需更关注血压、血糖等传统指标,血型的预警价值在此阶段相对弱化。

四、风险调控的可行性路径

尽管遗传风险无法改变,生活方式干预可显著削弱其影响。哈佛大学研究显示,坚持地中海饮食能使A型血人群的中风风险降低38%,其机制可能与ω-3脂肪酸抑制vWF分泌有关。运动方面,每周150分钟的中等强度有氧运动可使血液黏稠度下降12%,效果在A型血人群中尤为显著。

中医药学提供了独特视角。临床观察发现,A型血人群多属"气滞血瘀"体质,使用丹参、三七等活血化瘀中药可改善微循环。一项针对200例A型血高凝状态患者的随机对照试验显示,丹参酮注射液治疗6个月后,血栓弹力图参数R值提升25%。

总结与展望

现有证据表明,A型血与早发性中风存在适度关联,但个体风险更多取决于可调控因素。未来研究需在三个方向突破:一是阐明ABO抗原影响凝血-炎症网络的具体分子通路;二是开发针对A型血人群的个性化预防方案;三是扩大样本多样性,当前研究中非欧洲裔仅占35%,可能影响结论的普适性。对于公众而言,无需因血型陷入焦虑,建立健康的生活方式仍是抵御中风最坚实的盾牌。