A组乙型溶血性链球菌(Group A β-hemolytic Streptococcus,GAS)是人类感染性疾病中重要的病原体之一,其引发的疾病谱从轻微的咽炎到致命的侵袭性感染,横跨多个医学领域。这种细菌不仅是儿童咽炎和猩红热的主要病因,还与风湿热、急性肾小球肾炎等严重免疫性疾病密切相关。据世界卫生组织统计,全球每年因GAS感染导致的死亡人数超过16.3万例。近年来,随着抗生素耐药性的加剧和新型毒力因子的发现,理解其感染来源和传播机制显得尤为重要。本文将从病原特性、传播途径、宿主易感性等多维度剖析GAS感染的来源与演变规律。

一、病原体的生物学特性

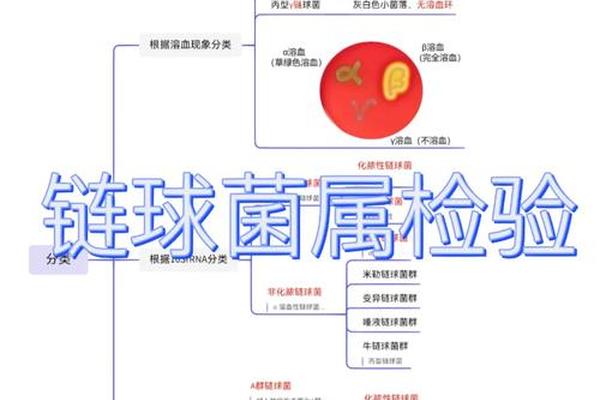

A组乙型溶血性链球菌属于革兰氏阳性球菌,直径约0.6-1.0μm,呈链状排列,在血琼脂平板上形成特征性的完全溶血环(β溶血)。其细胞壁含有M蛋白、脂磷壁酸等关键致病因子,其中M蛋白的血清型超过150种,具有抗吞噬作用并与心肌组织存在交叉抗原性,这是导致风湿性心脏病的重要机制。近年来研究还发现,该菌分泌的链球菌溶血素O(SLO)可通过破坏宿主细胞膜完整性,促进细菌扩散并抑制免疫反应。

基因组学研究揭示了GAS的进化适应性。例如,covR/S调节系统的突变会显著增强其毒力,使毒素表达量增加数十倍,这种突变株在临床分离株中的比例逐年上升。透明质酸酶、链激酶等侵袭性酶类能分解宿主组织屏障,帮助细菌突破物理防线。这些生物学特性共同构成了GAS感染的核心致病基础。

二、传播途径的多元网络

GAS的主要传播途径形成复杂的感染网络。飞沫传播是最主要途径,感染者咳嗽或打喷嚏时,含有病原体的气溶胶可扩散至2米范围,在密闭空间中传播效率提高3-5倍。2021年广东某托幼机构的暴发案例显示,未佩戴口罩的密切接触者感染率高达68%。接触传播则通过污染物体实现,研究发现该菌在玩具表面存活时间可达72小时,手部接触污染物品后触摸口鼻的感染概率为22%-35%。

食物传播链常被忽视但危害巨大。2023年某牛奶厂污染事件中,未巴氏杀菌的乳制品导致127例猩红热病例,溯源发现生产线工人携带GAS菌株。这种传播方式在卫生条件较差的地区尤为突出,病原体通过污染水源或未煮熟食物进入消化道,引发全身性感染。

三、宿主与环境的相互作用

宿主易感性呈现明显年龄特征,5-15岁儿童占病例总数的75%以上。这与其免疫系统发育不完善、扁桃体组织富含CD46受体(GAS主要黏附位点)密切相关。研究显示,学龄儿童咽喉部GAS携带率可达12%-20%,成为隐性传播源。季节因素也影响感染动态,冬春季发病率较夏秋季高2-3倍,这与空气干燥利于飞沫传播、室内活动增加有关。

环境因素与感染风险密切关联。流行病学调查发现,人均居住面积小于8㎡的家庭,儿童感染风险增加4.2倍;学校教室通风量不足2.5次/小时时,暴发风险升高至67%。这些数据提示,空间密度和空气质量是感染扩散的重要调节因子。

四、诊断与防控的现代挑战

快速诊断技术的进步改变了临床实践。基于CRISPR的分子检测可在15分钟内检出GAS,灵敏度达98%,较传统培养法提速24-48小时。但抗生素滥用导致耐药性问题突出,北京顺义区研究显示,GAS对红霉素耐药率已达98.29%,对克林霉素耐药率97.01%,但青霉素敏感性仍保持100%。这种耐药性差异与erm基因突变相关,提示需优化抗生素使用策略。

防控体系面临双重挑战。疫苗研发虽取得进展,但尚无商业化产品问世。正在临床试验的多价M蛋白疫苗覆盖6种主要血清型,三期数据显示保护效力为82%。在公共卫生层面,强调"检测-治疗-隔离"三位一体策略,确诊患者需隔离至少24小时,密切接触者推荐预防性用药。智能监测系统的应用,如基于咽拭子自采样的社区筛查网络,可将暴发响应时间缩短至72小时。

A组乙型溶血性链球菌感染的来源本质上是病原体特性、传播动力学和宿主微环境相互作用的产物。随着分子流行病学技术的发展,我们得以更精准地追踪感染链,揭示从基因突变到群体暴发的完整路径。未来研究需重点关注耐药基因的水平转移机制、黏膜疫苗的研发突破,以及基于人工智能的疫情预警系统构建。在临床实践中,坚持快速诊断、精准用药和源头控制的三原则,将是遏制该病原体危害的关键策略。